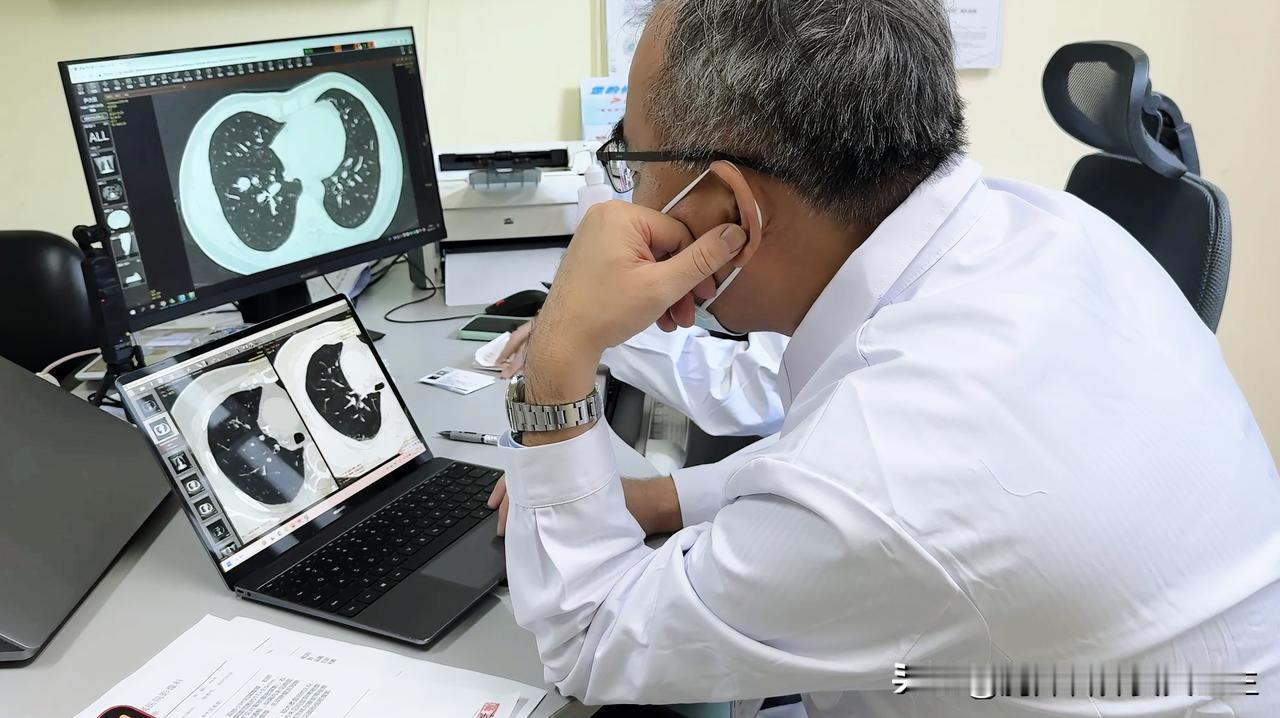

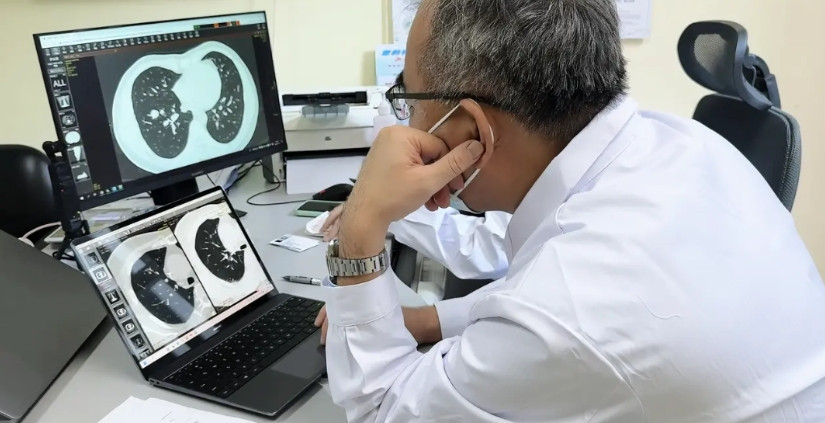

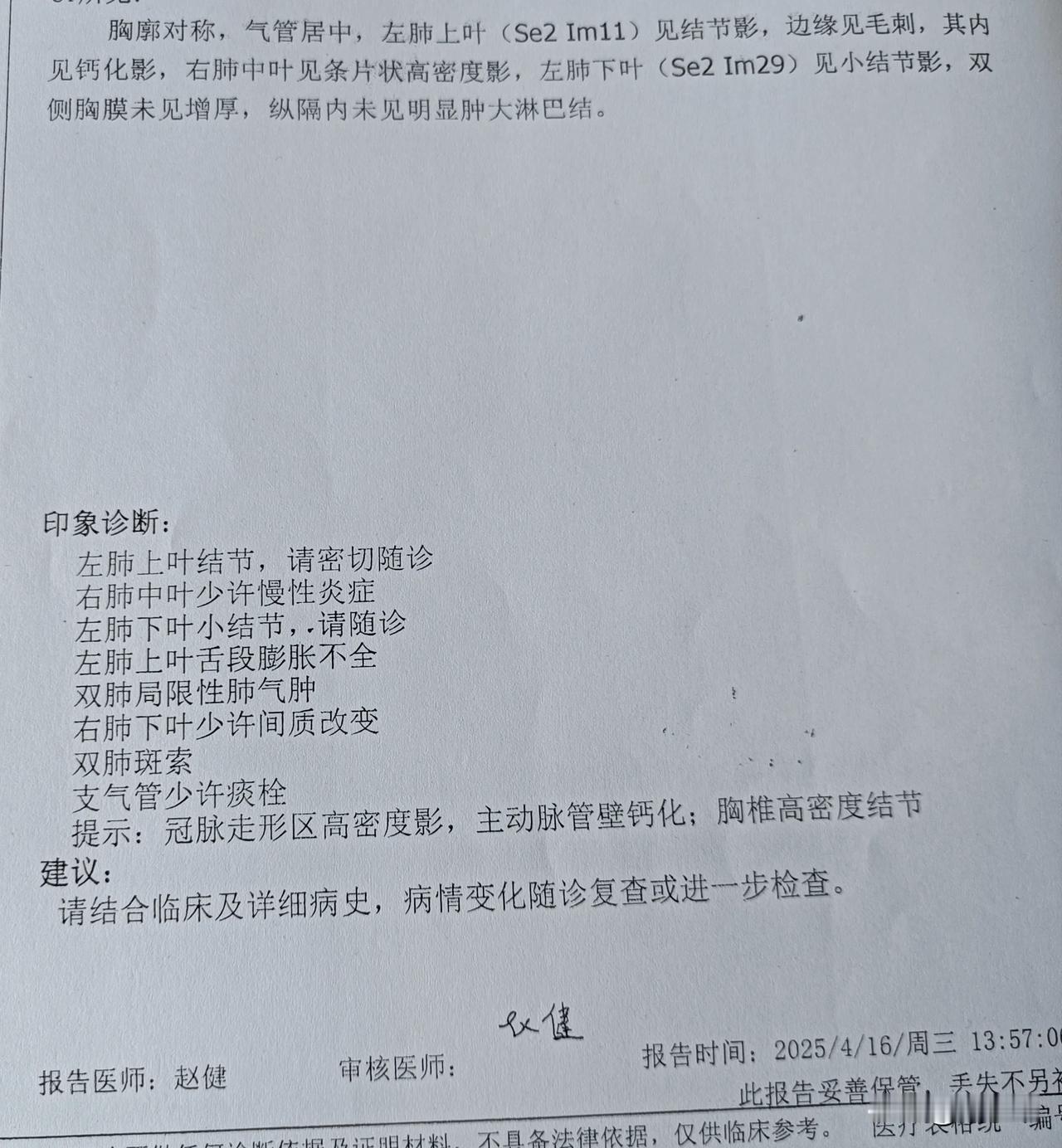

CT致癌争议再升级:每年5%癌症由它引发?做一次CT的辐射有多大? 不少人去医院时都有这样的经历:还没来得及详细说明病情,就被安排去做一连串检查。尤其是CT检查,似乎成了“标配”。许多网友对此表达了不满,觉得不明所以就得掏腰包检查,从头到脚一通“扫描”,却未必能查出什么实质问题。也因此,许多人怀疑医院是不是有意“过度检查”以增加收入。 其实,CT检查在医学上的地位并非无的放矢。它常被称为“医生的眼睛”,具备较强的成像能力和穿透力,能从多个角度清晰展示身体内部结构,帮助医生发现肉眼无法识别的病灶。尤其是在一些急症如脑出血、肺部异常、肿瘤等情况下,CT可以在短时间内提供高精度图像,为抢救和早期干预争取时间。相比之下,普通X光只能提供平面影像,而CT则可以进行“切片式”观察,成像更加立体和细致。 不过,CT的使用也伴随着一定的辐射风险。根据多项权威研究,每接受一次CT检查,人体都可能增加一定程度的癌症风险,特别是对于儿童和青少年等更为敏感的群体。《Nature Medicine》《柳叶刀》等国际期刊的研究表明,随着检查次数的增加,这种风险也会随之上升。美国的一项统计甚至指出,每年因CT检查可能诱发的癌症病例数可达数万例。 尽管如此,大多数检查在合理范围内并不会造成太大健康危害。我国目前对放射剂量有明确控制标准:每年单次接触剂量不超过50毫希沃特,连续5年年均剂量不超过20毫希沃特,一般认为是安全的。常规CT一次大约在2至10毫希沃特之间,因此一年进行4到6次,在防护得当的情况下,不必过度担心。 当然,除了CT,临床上还有多种成像技术。B超和核磁共振(MRI)是其中两种不涉及辐射的检查手段。B超通过超声波成像,适用于腹部、妇科等部位检查,安全性高;核磁共振则通过磁场与射频信号影响体内水分子运动获取图像,常用于脑部和脊柱检查。与之相对,X光虽辐射量较低,但也需谨慎使用,尤其是对于孕妇等特殊人群。 每种检查手段都有其适用场景,合理选择才能在保障安全的前提下达到最好的诊断效果。我们不能一概否定影像检查的价值,但也应避免“万病一CT”的机械做法。对医生来说,判断是否需要拍片,应该结合病史、体征、初步诊断再权衡,而不是一上来就“全套安排”。对于患者而言,了解各种检查方式的原理和风险,有助于更科学地配合就诊,理性看待医疗过程中的每一次影像检查。