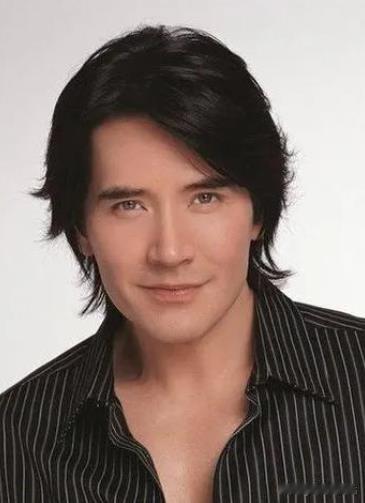

2025年,记者问64岁的费翔:“你帅气又有钱,为什么一直都不结婚?”费翔一脸苦笑:“我也想结婚生子,可是有一样东西不允许。” 1982年的初夏,22岁的费翔与叶倩文在摄影棚初遇,白炽灯管在少女发梢跳跃的光斑,成为他记忆里永不褪色的画面。 两人在片场分享的牛肉面、录音室里的即兴和声、西门町夜市十元三支的仙女棒,拼凑成台湾娱乐圈最令人唏嘘的"黄金时代爱情标本"。 这段感情终结于费母毕丽娜的强势干预,知情人士透露,当年毕丽娜每周都会"突击检查"儿子住所,甚至要求叶倩文不得在约会时穿短裙,当叶倩文凭借《潇洒走一回》登上事业巅峰时,这段持续三年的恋情在媒体长枪短炮中黯然收场。 三十年后,费翔在央视纪录片里凝视着旧照轻叹:"有些人的存在,会让你之后的所有心动都变成将就。" 原生家庭的裂痕早在费翔五岁时就已显现,中美混血的家世在冷战背景下成为枷锁,父母在台北信义区的争吵声时常穿透薄墙。 某次争吵后,母亲抱着他蜷缩在衣橱里的画面,化为永久的情感创伤,斯坦福大学心理学教授陈志安分析:"父母离异造成的分离焦虑,叠加母亲过度控制形成的依赖型人格,构成费翔婚恋观的双重枷锁。" 这种矛盾在费翔的星途上持续发酵,1990年纽约百老汇后台,他与珍妮的恋情因母亲突然"进驻"公寓而夭折;2003年与朱桦的绯闻,也止步于母亲对"门当户对"的执念。 上海精神卫生中心婚恋专家李敏指出:"毕丽娜将全部人生价值寄托在儿子身上,这种共生关系挤压了正常情感发展的空间。" 当2024年毕丽娜以93岁高龄离世,费翔在葬礼上机械地鞠躬回礼的模样刺痛了所有见证者,守灵第七夜,他在私人日记里写下:"那个永远亮着玄关灯的家,终于成了指纹锁守护的空房间。"这种迟来的自由并未带来解脱,反而加深了他对亲密关系的疏离感。 在事业与情感的拉锯战中,费翔逐渐形成独特的处世哲学,他会在巴黎歌剧院包场独享《茶花女》,也习惯在庆功宴后独自驱车穿越午夜高架桥。 某次访谈中,他凝视着镜头后的虚空:"婚姻不该是人生的必选项,就像不是每朵花都需要结成果实。"这种认知与日本学者上野千鹤子提出的"一人完整主义"不谋而合——强调个体在独处中实现生命价值。 粉丝们发现,近年费翔的巡演歌单里,《故乡的云》总会接续《如果云知道》,当升降台将他送至离观众席最近的位置,聚光灯总会刻意避开眼角细纹。 这种精心的形象管理背后,藏着他对完美主义的偏执,台湾资深娱记林婉蓉透露:"他始终在等某个瞬间——既不被母亲阴影笼罩,又能超越叶倩文带来的情感阈值,这种双重标准注定难以实现。" 在浦东某高端养老社区的咖啡厅,费翔每周三下午会固定出现,侍应生记得他总坐在临窗第二桌,用银色钢笔在剧本空白处写满批注。 偶尔有认出他的老人上前攀谈,他会认真倾听对方讲述五十年金婚故事,然后在分别时轻声说:"能相看两不厌,是命运最大的慈悲。" 这种清醒的自我认知,让费翔在业内赢得独特声誉,音乐剧导演田沁鑫评价:"他把所有情感浓度都注入舞台,每个音符都是未寄出的情书。"这种艺术化处理,恰如他在传记电影《焚心》中演绎的台词:"有些爱注定要献给千万人,因为承受不起专属某人的重量。" 如今漫步在台北大安森林公园,仍能遇见晨练老人哼唱《冬天里的一把火》。当旋律飘进仁爱路某栋豪宅的落地窗,费翔会放下浇花壶静静聆听,阳台上十二盆蝴蝶兰开得正艳,那是母亲生前最爱的花,他曾在社交媒体分享过花期的奥秘:"温度要恒定在22℃,就像某些感情,永远需要精准控制。" 这种带着痛感的诗意,或许正是费翔给出的终极答案,当《时代周刊》将他评为"亚洲独身主义Icon",他笑着对记者举起香槟杯:"与其说选择独身,不如说选择了与自我和解的权利。" (信息综合自央视纪录片、人物专访及公开报道)