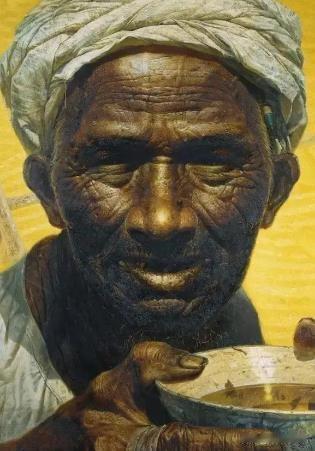

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作。没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 创作缘起于1975年除夕雨夜,重庆沙坪坝公厕旁,一位守粪老农在寒风中缩成剪影,煤油灯映出他开裂的嘴唇与空洞的眼神。 这个场景在罗中立脑海中萦绕六年,直到1980年他在大巴山写生时,与农民同吃同住的经历终于让灵感迸发。 画布上216×152厘米的尺寸打破常规,超写实笔触精细到每颗汗珠,干裂的嘴唇与青筋暴起的手掌构成视觉冲击,评审现场出现激烈争议:有人认为这是"丑化农民",有人质疑"新社会不该展现苦难"。 关键时刻,罗中立将原画中老农指间的旱烟换成圆珠笔,这一改动让作品通过审查——识字工具象征改革开放初期扫盲运动成果,保留真实又符合时代主旋律,最终定稿的《父亲》在第二届全国青年美展引发轰动,观众在画前长久驻足,有人低声啜泣:"这就是我爹在田头的样子。" 中国美术馆的收购背后藏着时代印记,1980年我国尚未建立艺术品市场体系,400元相当于普通工人半年工资,但罗中立坚持捐赠:"能让八亿农民的形象进入国家艺术殿堂,比金钱更重要。"这幅画作随后开启全国巡展,在西安站创下单日2.3万人次观展记录,各地美术院校出现临摹热潮,却无人能复刻画中那份直击灵魂的真实。 艺术史学者指出,《父亲》的成功绝非偶然,画作诞生时恰逢"真理标准大讨论"思想解放浪潮,作品对真实的追求与时代精神共振。 画面中缺失瞳孔的处理独具匠心——空洞眼神既凸显岁月沧桑,又为观者留下想象空间,每位观众都能从中看见自己父辈的影子,这种集体记忆的唤醒,使作品超越艺术范畴,成为改革开放初期的文化符号。 四十五年过去,当初引发争议的细节已成经典,故宫博物院研究员指出,粗瓷碗上的缺口参照了汉代陶器造型,暗合中华农耕文明传承;额头深刻的皱纹采用北宋山水画皴法,将传统笔墨融入油画语言。 这些东方美学基因,正是《父亲》区别于西方超写实主义的核心特征。 2016年《父亲》特展期间发生动人一幕:多位七八十岁老农结伴观展,他们指着画布激动地说:"这就是我们修红旗渠时的模样。"这种跨越时空的情感联结,印证了罗中立的创作初衷——"农民不仅是粮食生产者,更是撑起民族的脊梁"。