我的私人书单

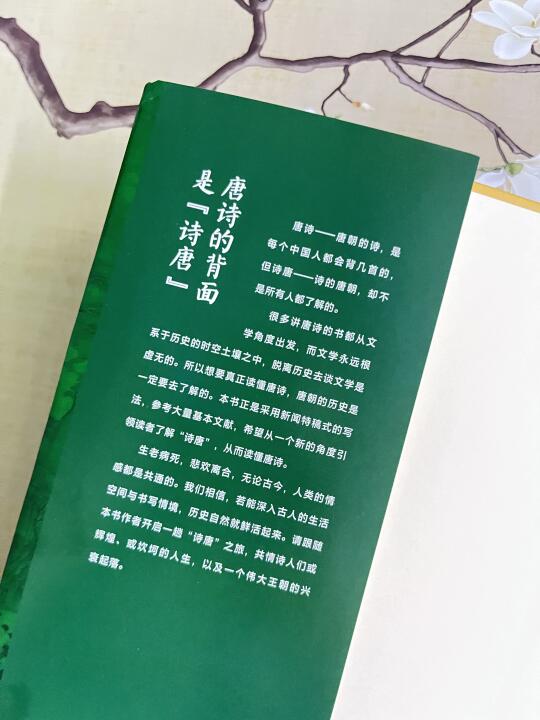

历史是一切学科的基础。没有人和作品能完全脱离他所处的时代。李白的浪漫背后是开元盛世的自信飞扬,杜甫的沉郁之下是安史之乱的疮痍满目,李商隐的朦胧中藏着晚唐士人的彷徨无依。

亚里士多德曾说:诗比历史还真实。

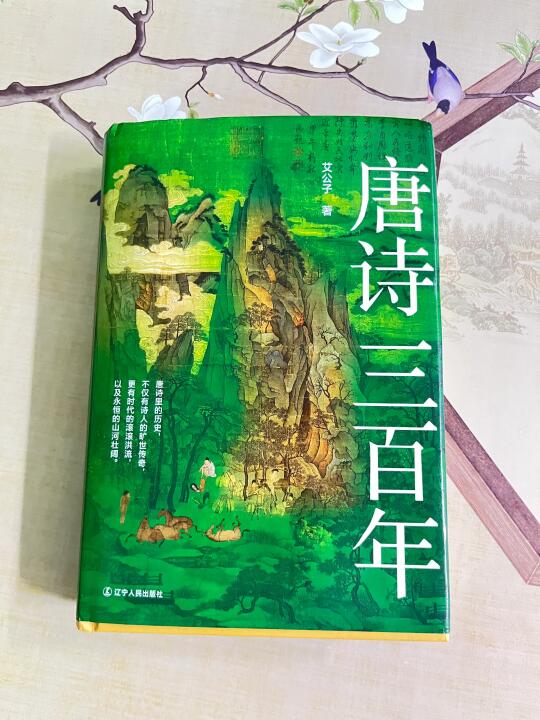

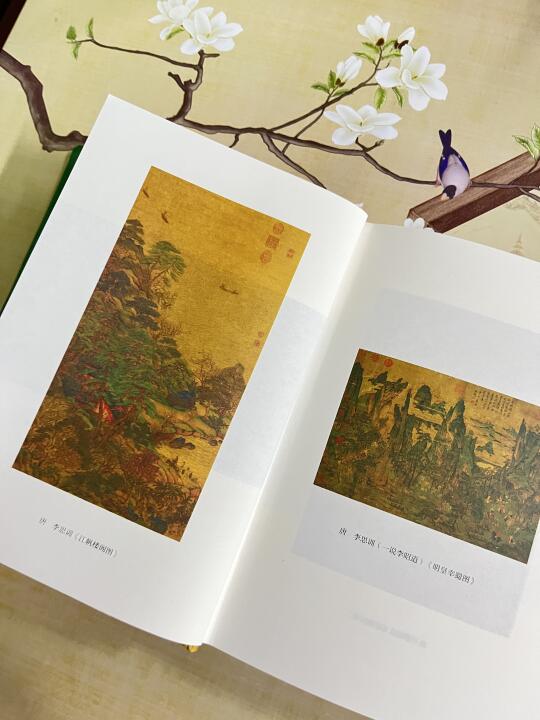

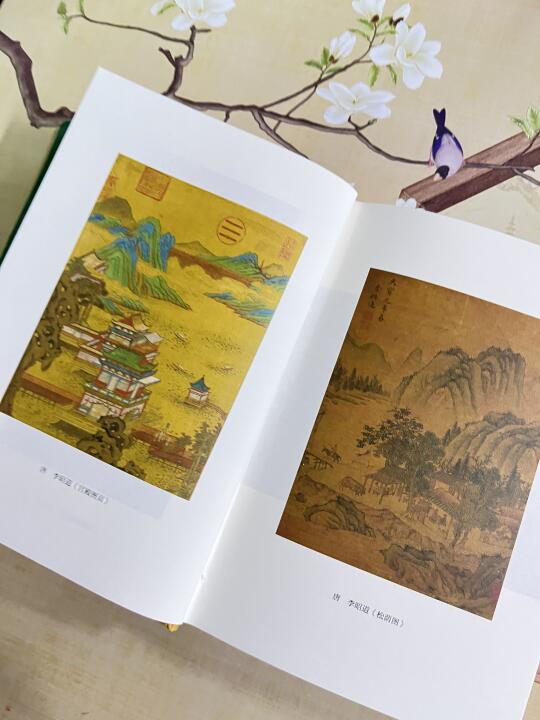

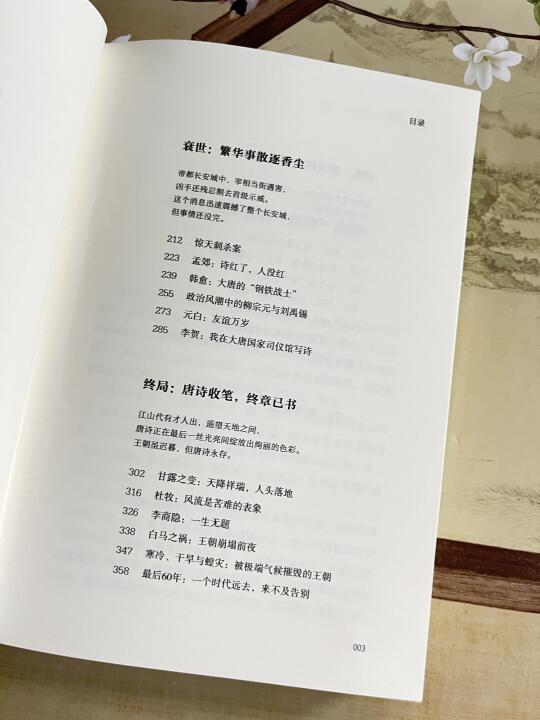

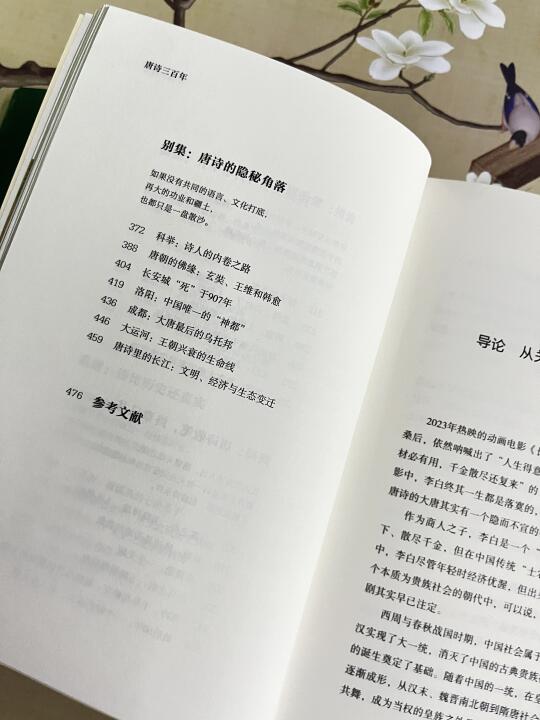

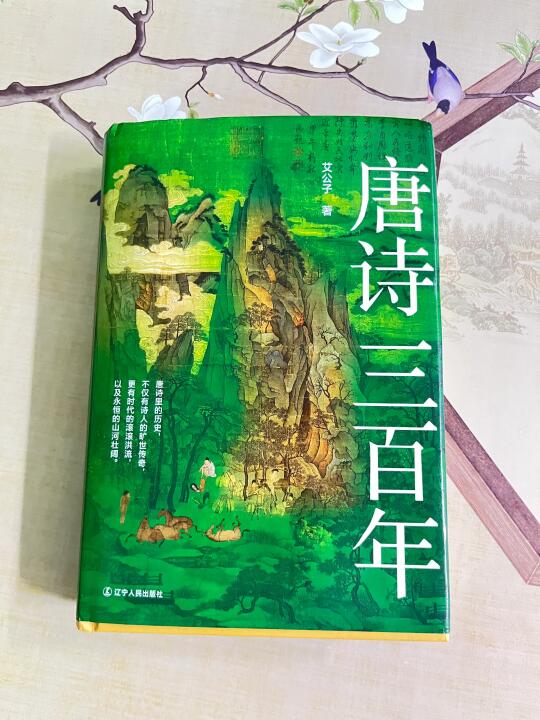

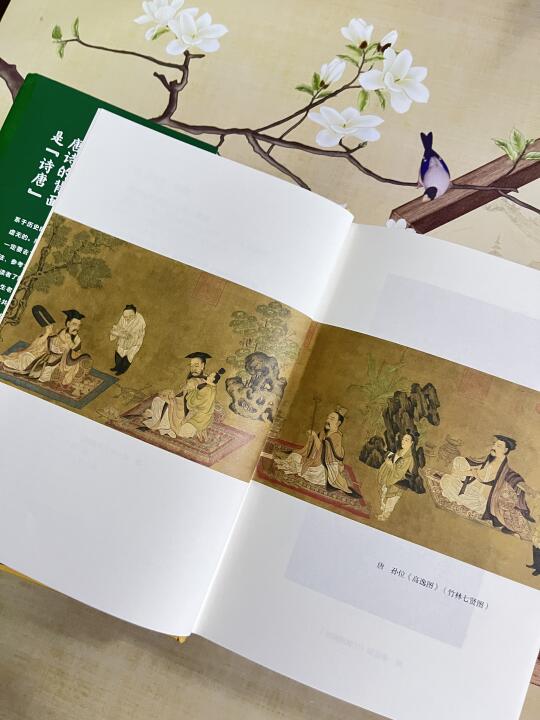

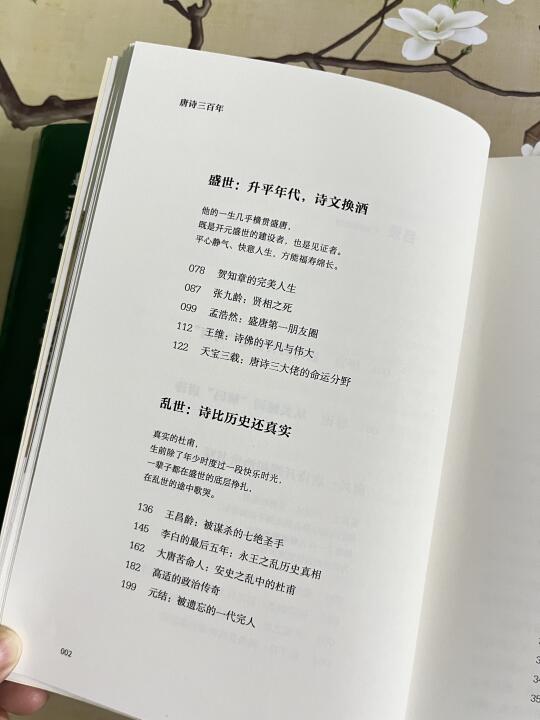

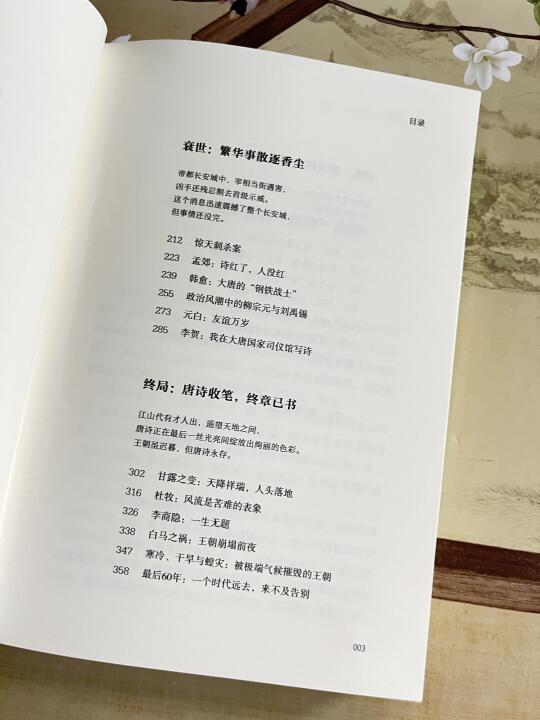

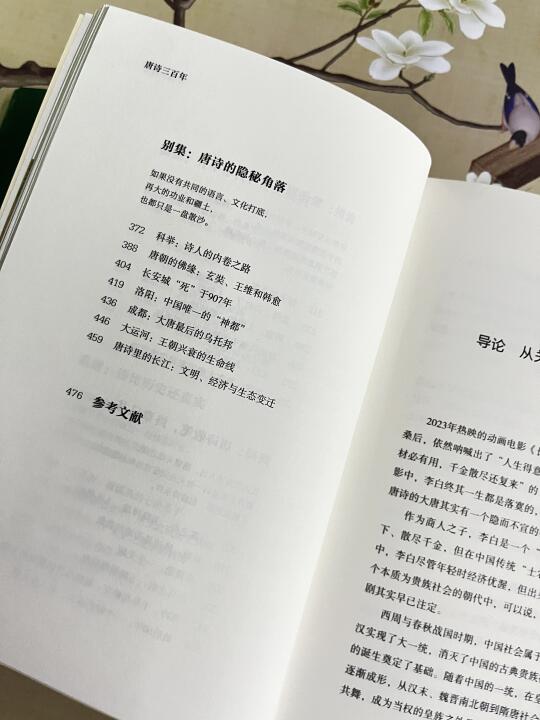

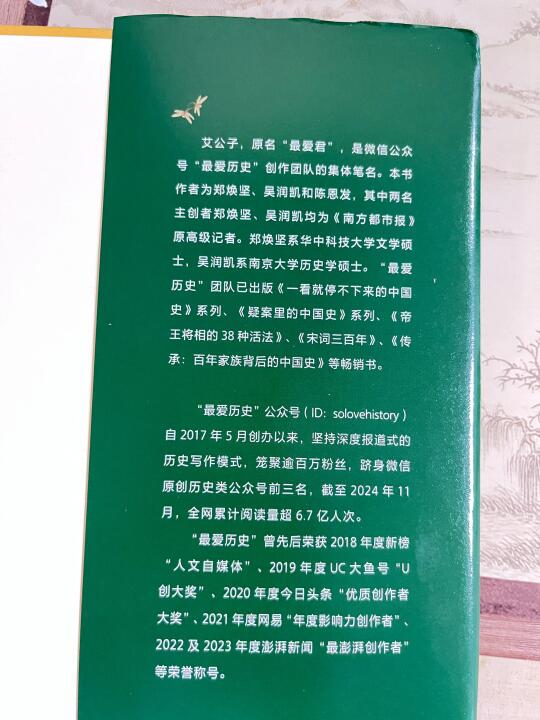

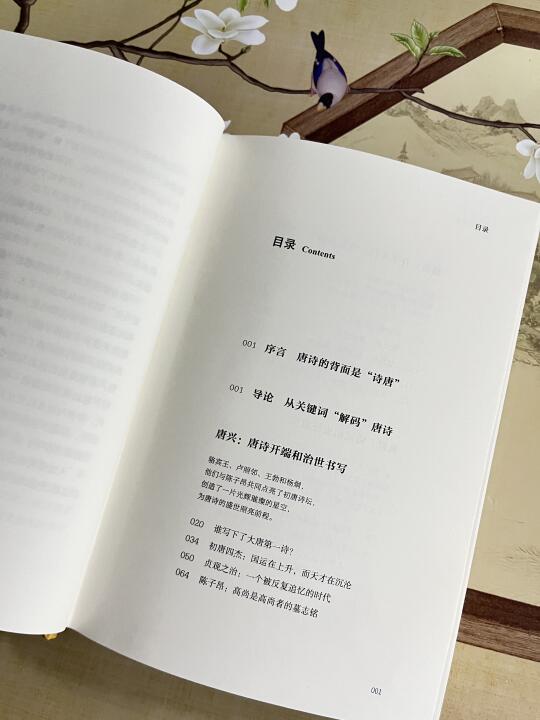

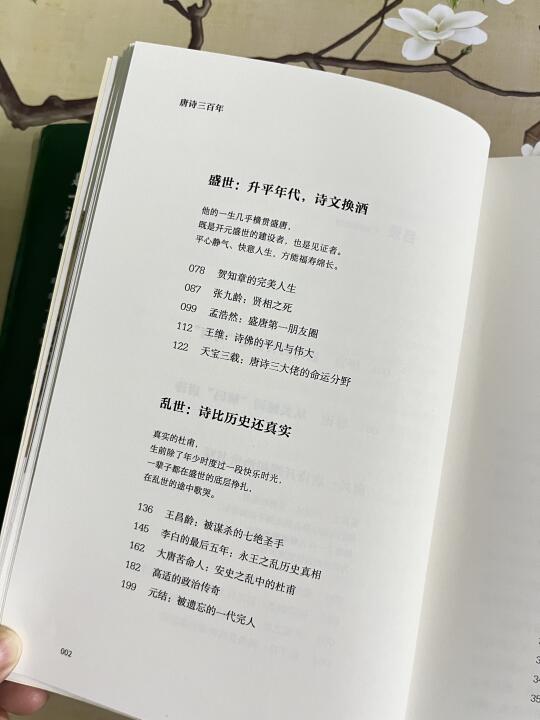

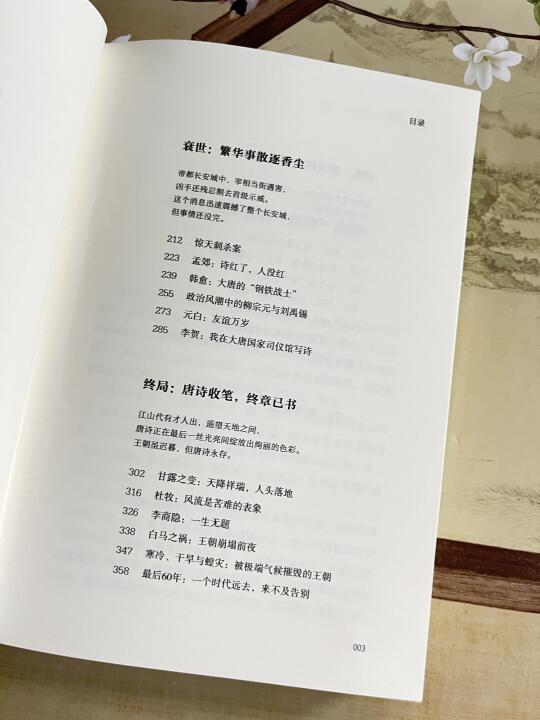

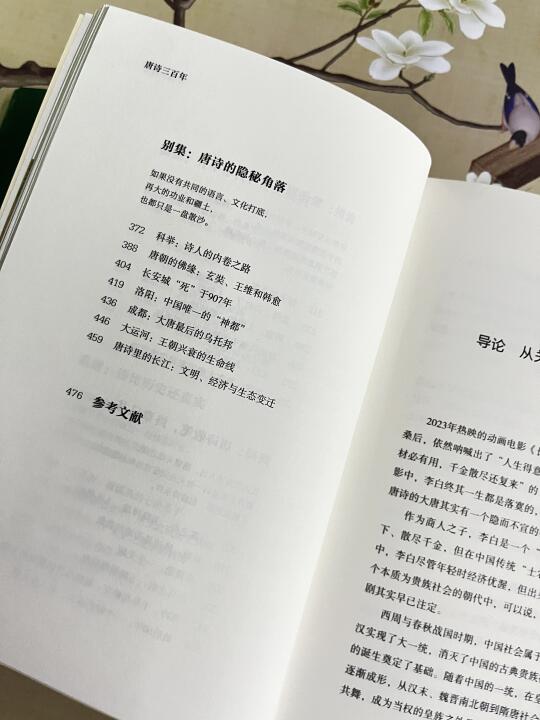

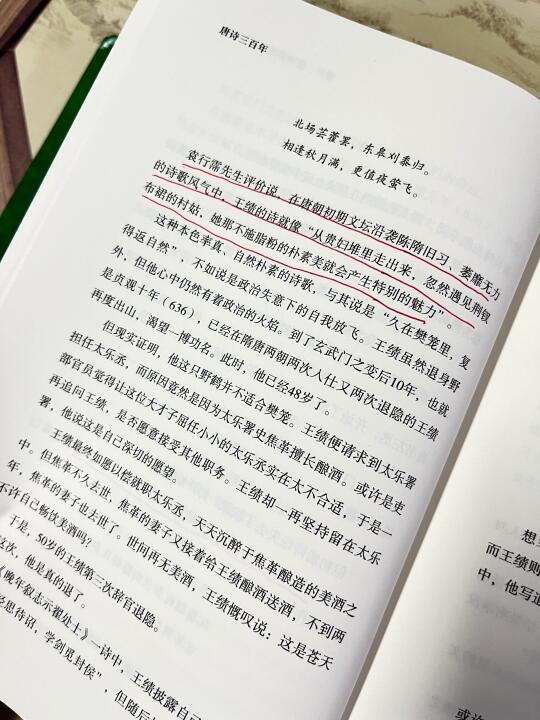

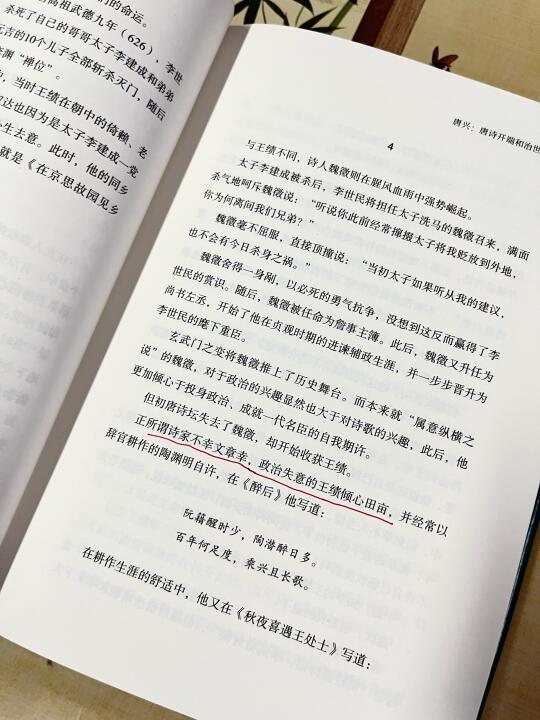

艾公子在《唐诗三百年》一书里,以诗为镜,照见的不仅是文字之美,更是一个帝国的呼吸、一群文人的心跳,以及千万黎民在历史洪流中的浮沉。

读懂了诗里的历史,才能更好地读懂诗。

在本书中,作者认为阶层与贵族社会、二元王朝、游牧民族与农业民族、民族气质、神宗、科举制等12 组关键词,是读懂唐诗和理解唐人、唐朝的关键所在。

以“阶层”为例,在“士农工商”的社会结构中,李白的出身便注定了他怀才不遇的悲剧命运。

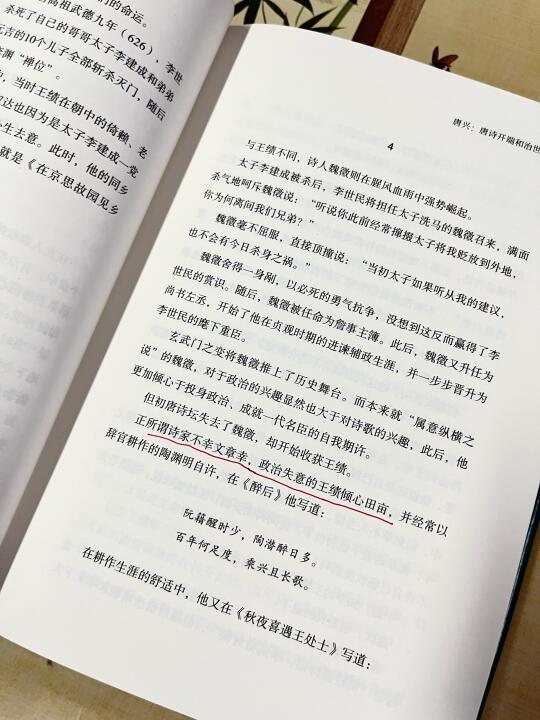

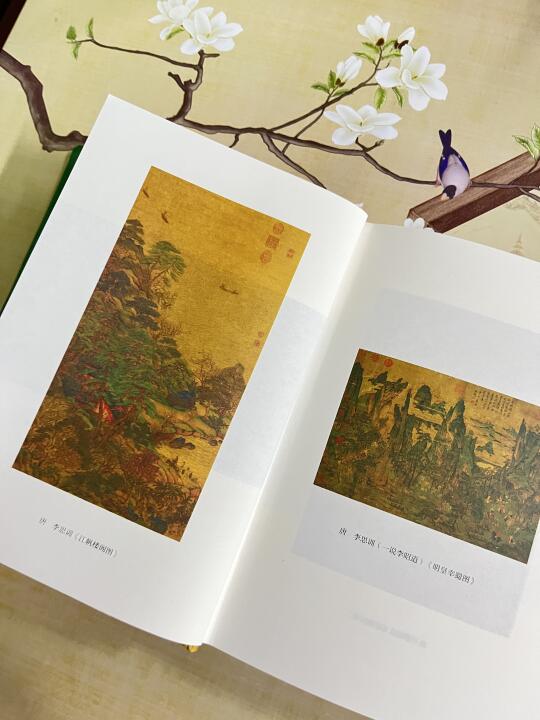

“安史之乱”是唐王朝的历史分水岭。战乱前,唐朝高歌猛进,积极拓展疆土,边疆镇守需求催生了“边寒诗”。陈子昂的《登幽州台歌》作为边塞诗的开篇之作,“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”正是他北伐契丹失利后,遭排斥贬黜、满腔悲愤的真实流露。

大唐对内是农业大国,对外则显游牧帝国之姿,守成与进取并举,这种特质也铸就了唐代边塞诗的核心精神。王昌龄的“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,正是盛唐雄风的生动体现。

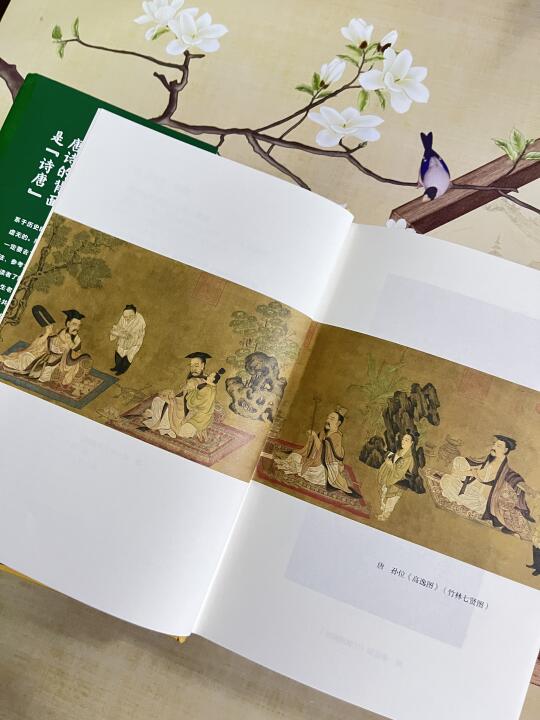

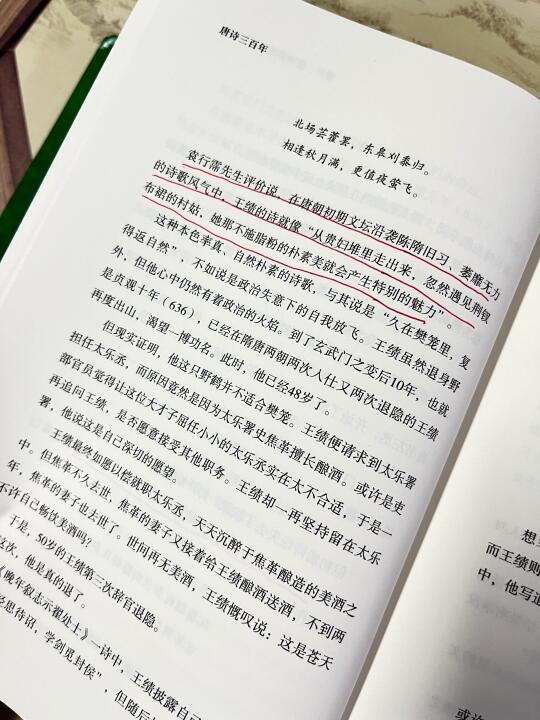

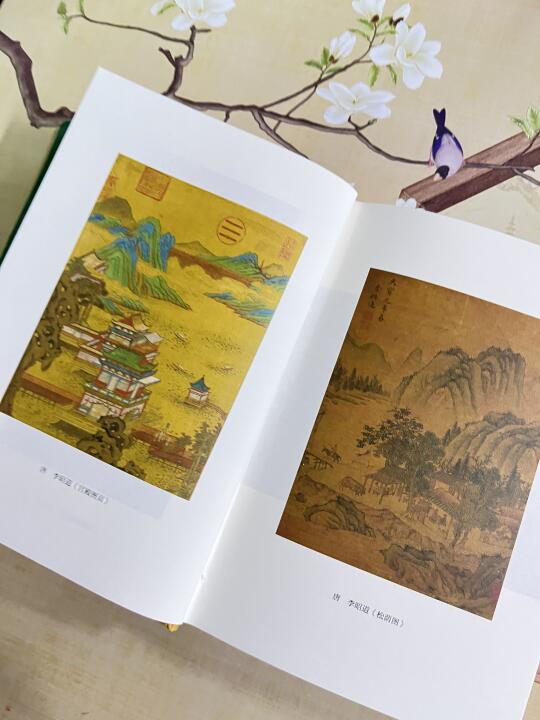

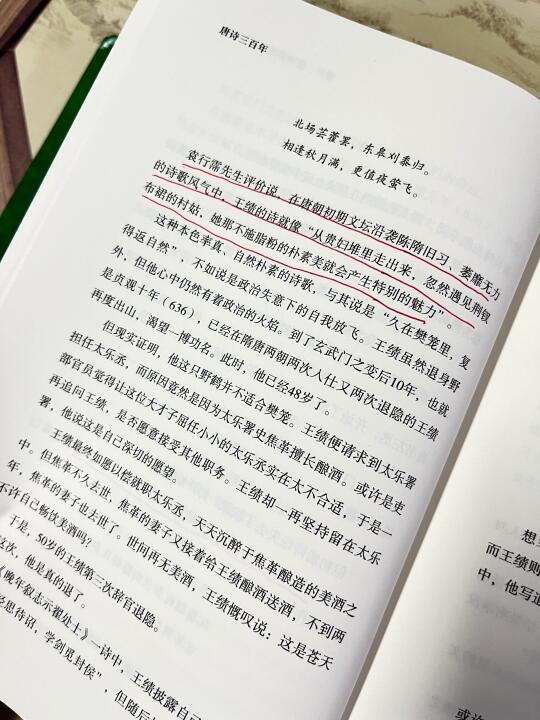

“安史之乱”后,中华文明由进取转为内敛,文化亦从外求转向内观,步入禅宗时代,孕育出了“诗佛”王维。饮茶修禅之风盛行,茶诗崛起,唐诗气质由“动”转“美”,与禅诗共同构成了中唐以后唐诗乃至中国文学气质的重大转折。

相应地,唐诗之中也蕴藏着唐人与唐朝兴衰的文化密码。如杜甫的“三吏”“三别”描绘了乱世人民的疾苦与悲凉,韦庄的“天街踏尽公卿骨”则见证了大唐的衰落与落幕。

本书一大特色即“诗史互证”,诗是时代的镜像,时代则是诗的沃土,二者相辅相成,不可分割。

本书融合了学者的严谨考据、说书人的生动叙事与文人的诗意笔触,既避免了学术著作的晦涩难懂,又超越了通俗读物的浅薄无知。它宛如一部能在诗句中听见历史回声的“纸上纪录片”,令人爱不释手。

秋熙

诗比历史还真实

白小南

虽然总以为很熟悉唐诗三百首了,但每次读都有新发现,果然,传统血脉不断觉醒

善汝SR

一个文化兴盛的王朝