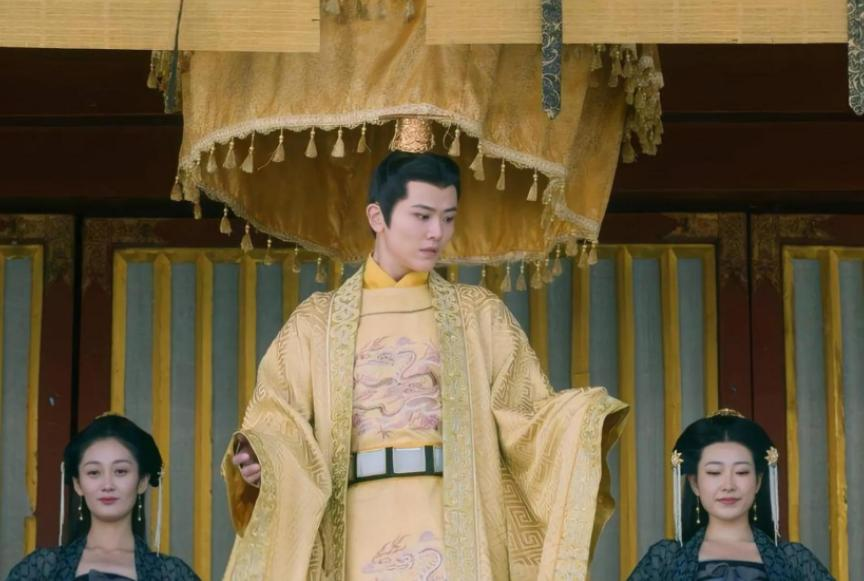

1118年,北宋科考,有783名举子进入殿试。 哪料殿试结束,宋徽宗看到三甲名单,眉头一皱,竟将状元的名字划掉。 难道,宋徽宗与这位状元有仇? 可是,待他回到后宫后,竟开心地哈哈大笑。 提起科举制,大家应该并不陌生。 它是封建集权的时代,古人们采用过的最公平的人才选拔方式,造成了一定程度上的社会流动,有利于社会的安定和政治的清明。 在宋代时,虽然有弥封和誊录两种手段来防止作弊。 不过,在最高级别的一场考试——殿试中,还是由皇帝来决定最终的排名。 前文提到的由宋徽宗亲手划掉了的状元,就是他的三皇子赵楷。 赵楷是宋徽宗和他的宠妃懿肃贵妃所生,自小便备受宠爱。 但是这个泡在蜜罐里长大的男孩却并没有养出皇子病,变成熊孩子,反而是知书达理,风度翩翩。 赵楷天赋极高,又坐拥全天下最好的教育资源,自然是才华横溢,诗词歌赋、琴棋书画样样精通。 这样的赵楷因此也并不像其他的王子皇孙,或是骄奢淫逸,或是自视甚高,或是在争权夺势中失去了自我。 他沉迷于学术研究,渴望在更大的舞台挑战自我、展现自我。 于是,他隐瞒了自己的身份,乔装打扮参加了1118年的科举考试。 这一年他才十七岁,但是少年意气风发,凭借着自己出色的才学、广博的认识,一路上过五关、斩六将,来到了最高级别的殿试。 到了这一场考试,可以说是集齐了来自全国各地的才子,很多人已经开始紧张。 毕竟在当时,很多人都并不能一举中第,他们中的很多人都已经考了许多次、许多年,心理压力是巨大的。 然而,赵楷并没有这样的心理压力。 他本来就是尊贵的王爷,就算考得不理想,也可以回去继续过优渥的生活。 这样轻松的心态上就已经赢了大多数人,更何况他本就有真才实学。 在考场里,赵楷也是下笔如有神助,很快就答完了考卷。 考试结束后,主考官们审阅答卷,最终一致决定,推举赵楷的文章为一甲第一名,也就是状元。 一甲第二名,也就是榜眼,是王昂,一甲第三名,也就是探花,则是张焘。 不过这个排名,还要交由皇帝宋徽宗做最后定夺。 宋徽宗看到这三份答卷,首先就觉得状元的文风十分眼熟,一看名字,居然是自己的儿子。 宋徽宗仔细看了文章,对赵楷的行文思路、遣词造句都十分满意。 不过为了避免天下的文人对此感到不满,打击学子的学习激情,宋徽宗还是把赵楷的名字划掉了,把王昂提成了状元,而赵楷则为榜眼。 根据史书的记载,后人经过统计,发现赵楷可以算得上是历史上身份地位最高的一个状元了。 后来哪怕有参加了科举的皇族,也没有拿到状元这么高的成绩。 宋徽宗下朝后回到自己宫里,和懿肃贵妃说起此事,开心得哈哈大笑。 他召了赵楷进宫,对他说:“你啊你,居然背着朕去参加了考试,还给朕这么大的一个惊喜。” 赵楷也没有因为夸赞而变得飘飘然,他谦逊地说,自己还有很大的进步空间,以后还会更加努力刻苦地学习。 宋徽宗本就宠爱这个儿子,赵楷出生的第二年,就把他封为魏国公,后来进封为高密郡王,七岁那年又进封为嘉王。 赵楷自幼聪明伶俐,尤其擅长绘画,身上隐隐有着宋徽宗年轻时的影子。 自从考中这一次状元后,宋徽宗更加宠信他。 如果封建朝代的礼制不是立嫡立长,想必宋徽宗也会力排众议将他立为太子。 不过,这个皇家状元并没有很好的结局。 九年后的北宋靖康二年,赵楷才二十六岁。 金朝往南进攻,攻破了北宋的首都东京。 金朝掳走了当时已经是太上皇的宋徽宗,在任的宋钦宗,以及众多赵家皇室里的王子皇孙、宗族男女、达官显贵。 在北上的过程中,赵楷没有经受住一路的颠簸,又水土不服,最终在韩州,也就是今天的东北去世了。 那么对于这样一个具有真才实学,才高八斗,最终却黯然离世的皇子,大家是怎么看的呢?