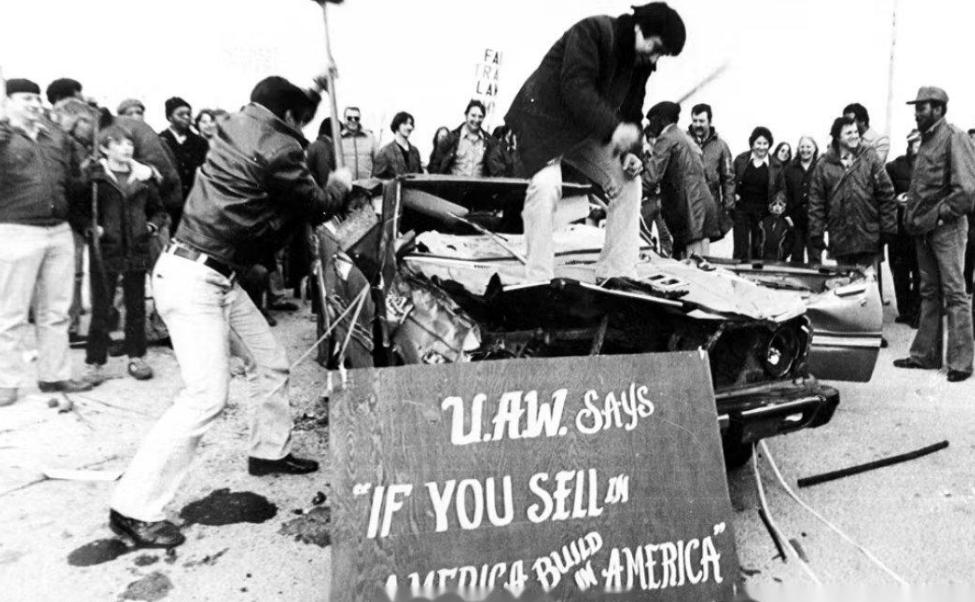

1985年《广场协议》到底对美国造成了什么影响?其实,用金融汇率手段替代产业改革,无异于短期止痛消炎,长期却摧毁美国免疫系统,饮鸩止渴的结果必定是宴安鸩毒。 1980年代日本崛起,GDP达到美国60%。1985年,日本对美顺差达460亿美元,占比美国贸易总逆差35%,丰田、索尼、东芝等日企横扫全球。 日本半导体产业占据全球市场主导地位,尤其在DRAM领域,1985年市占率突破80%。东芝、日立等企业垄断高端芯片制造,英特尔濒临破产,日企甚至计划收购美国仙童半导体公司,引发美国强烈危机感。 以丰田、本田为代表的汽车业,凭借其油耗仅为美国汽车一半等性价比优势,在美市占率超20%,导致美国汽车工人失业率飙升至10.8%。 日本是全球最大机床生产国,数控机床技术领先全球。1980年代出口额占全球市场50%以上,严重挤压德国、美国市场份额。索尼、松下等企业主导全球电视机、录像机等电子市场。 当时,“日本制造”就是品质与效率的代名词。与此同时,底特律的汽车工人在怒砸日本汽车,高呼:“日本偷走了我们的工作!”日本内部则埋怨:“美国自己效率低下,却怪我们太优秀!” 日本经济学家竹内宏回忆说:“我们以为会永远这样赢下去。”索尼创始人盛田昭夫和右翼政客石原慎太郎甚至合著了——《日本可以说不》。 1985年,因为里根政府减税,以及跟苏联军备竞赛,美国联邦政府财政赤字达2123亿美元,占比GDP为5.1%。为了遏制日本经济扩张,美国联合英、法、德等国施压日元升值,于1985年逼迫日本签订了《广场协议》。 日本央行行长澄田智在认为:“可能对出口行业造成短期冲击,但长期有利于日本经济结构优化。”此后不到一年,日元兑美元汇率就从1:240升值到了1:120。对日本而言,这无疑是挥刀自宫,日本贸易基本被废,三驾马车仅剩投资和消费。 然后,在日元走强大背景下,日本就催生出了人类史上最疯狂的资产泡沫。东京银座地价涨到每平米30万美元,皇宫地块理论价格可以买下整个加州,东京地块理论价格可以买下整个美国。 1990年元旦,日本各大报纸依旧歌舞升平,甚至还在预测“平成景气”将永远持续。但新年刚过,股市就开始暴跌,日经指数从38915点巅峰一路俯冲,到2003年仅剩7607点。 日本半导体份额从80%跌至2023年不足10%。 索尼从创新标杆沦为“僵尸企业”,2023年市值仅为苹果1/50……日本经济学者辜朝明说:“我们就像突然被丢进冰水里的青蛙。” 更要命的是人口危机,年轻人从“刹那主义”跌入“低欲望社会”,变身“平成废宅”。日本生育率从1985年的1.76跌到2023年的1.3,65岁以上老人占比接近30%。 但美国真的赢了吗?时任美联储主席沃尔克曾私下感叹:“美国工人不是在和日本工人竞争,而是在和自己的低效竞争。”但华盛顿并未选择产业升级,提升自身竞争力,而是选择了一条更简单的路——转嫁危机。 其实,这就是盎撒人的基操,几百年来只会向外转嫁危机这一招,慷他人之慨,制造和利用外部危机掩盖内部矛盾。为啥美西方列强越混越矬?说穿了就是剥削和压迫成本越来越高,吸血能力下降,危机转嫁失灵,最终被反噬。 唯物辩证法认为,事物发展变化是由内因决定的,外因只是变化条件。这就意味着任何时候都要以解决内部矛盾为根本,最重要的是做好自己的事情。但西方列强从来都是内部矛盾外部解决,自己生病,却要别人吃药。 当日本深陷通缩时,美国似乎赢得了冷战胜利后的单极时刻。但《广场协议》埋下的隐患正在持续发酵,制造业加速外流,工厂纷纷搬到墨西哥和中国。等到2023年时,美国制造业就业占比已从1985年的16%降至8%。然后,铁锈带就成了特朗普的铁票仓。 最讽刺的是,美国用《广场协议》打击日本,却意外给美国造就了一个更为强大的终极对手。其实,美日都犯了同样的错误:试图用金融手段解决结构性问题。 日本以为可以通过海外投资化解升值压力,却忽视了产业升级。所以,当美国硅谷在搞互联网革命时,日本企业还在执迷于改进DVD画质。美国则沉迷于金融霸权不可自拔,越来多的采用货币宽松政策,通过薅他国羊毛来应对每一次危机。 但金融就跟癌症似的吞噬了美国实体经济,催生出一系列泡沫:2000年互联网泡沫,纳斯达克PE达200倍;2008年次贷危机,华尔街杠杆率40:1;美国债务/GDP比从1985年40%飙升至2024年125%。 其实,这就是捷径心态,美联储前主席格林斯潘晚年承认:“我们创造了一个怪物。”如今40年过去了,东京股市仍未回到1989年高点,美国制造业也未能重现辉煌。《广场协议》留给世人的最大启示或许是:真正的经济竞争,从来都不是零和游戏。 今天,美国依然幻想着跟某国签署所谓新广场协议,但终归是白日做梦。历史不会简单重复,但终究会证明一个道理:自掘坟墓者,终将跌入深渊!