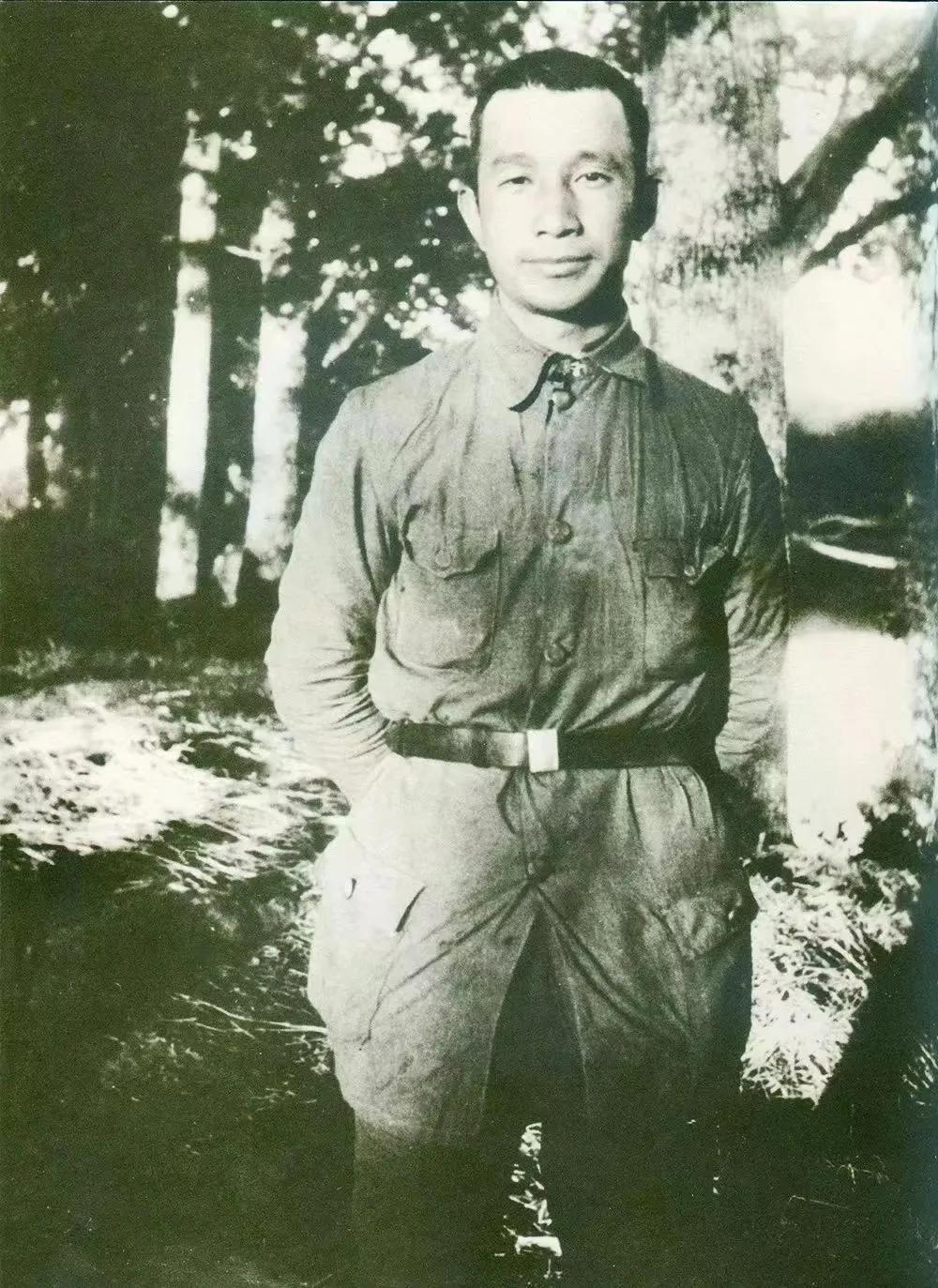

1950年,三野副司令粟裕进京公干,恰逢情报部部长李克农也在北京。两人一见面,李克农就质问:“粟裕同志,你别瞒我了,我儿子是不是在前线牺牲了?”粟裕听后愣住,当即打电话将特种兵纵队司令陈锐霆骂了一通。 在中共情报史上,李克农是个绕不开的大人物。作为“龙潭三杰”之一,他早年在上海滩搞地下工作,凭着过人的胆识和智慧,把敌人耍得团团转。他干过的事儿听着就让人捏把汗——化名潜伏,传递绝密情报,硬生生为党争取了喘息空间。那时候,情报工作可不是闹着玩的,一个不小心就是脑袋搬家,可他愣是靠着冷静和机敏,次次化险为夷。后来,他升任情报部部长,肩上的担子更重了,但心里始终装着家,尤其是儿子李伦。 李伦是李克农的长子,生在战乱年代,从小就没享过啥福。跟着家人东躲西藏,吃不饱穿不暖是常事。小小年纪,他就学会了干活,帮家里分担点压力。那份早熟和坚韧,跟他爹一个模子刻出来的。长大后,李伦上了前线,投身部队,扛起了保家卫国的担子。可前线通信落后,打仗又忙,他好几个月没给家里捎信。李克农表面上是铁血部长,心里却是个普通老爹,儿子没消息,他急得像热锅上的蚂蚁。 再说粟裕,这位三野副司令可不是盖的。他在解放战争里打得国民党满地找牙,靠的是脑子灵、胆子大。指挥作战时,他总能抓住机会,用最小的代价换最大的胜利。1950年,他带着任务进京,风尘仆仆,刚到北京就撞上了李克农。粟裕这人,平时话不多,但干起事儿来雷厉风行。他跟李克农是老战友,知道对方在情报战线上的功劳,也明白他此刻的心情。所以,李克农一开口问,他没半点含糊,直接动手查。 那会儿,前线打得正激烈,通信时好时坏。李伦在特种兵纵队跟着陈锐霆作战,任务重,消息传不回来也正常。可李克农等不了,他不是怕儿子立功,而是怕儿子没了。粟裕听完李克农的质问,先是一愣,随即火气就上来了。他当场抓起电话,冲着陈锐霆劈头盖脸一顿骂,意思很明白:这么大的事儿,你咋不报上来?陈锐霆估计也懵了,赶紧解释说没这回事儿,但粟裕不听,命令立刻查清楚。 电话挂了,粟裕没闲着,派人发了急电到前线,非得弄个准信儿不可。没多久,回电来了:李伦没事,好好活着,就是任务忙,通信断了。粟裕松了口气,马上把消息告诉李克农。李克农听到儿子没事,那颗悬着的心总算落地。他没多说啥,只是点点头,可眼里的轻松谁都看得出来。粟裕也没停下,回华东后还专门派人查了通信中断的原因,确保以后别再出这种事儿。 这事儿看着简单,其实挺揪心。李克农在情报岗位上出生入死,啥风浪没见过,可儿子的事儿一上来,他比谁都脆弱。粟裕呢,战场上杀伐果断,面对战友的托付,也是一点不含糊。俩人这次碰面,没啥豪言壮语,就这么实打实地解决了问题。背后是战友的情谊,也是战争年代里那份沉甸甸的责任。 李伦后来咋样了?他没辜负老爹的期望,在前线干得不错。特种兵纵队任务苦,可他硬是凭着胆子和脑子,立了不少功。听说父亲为自己急成那样,他心里也不是滋味,特意写了封信回家报平安。那信里没啥花哨话,就是实实在在讲了前线的苦,也说了对家人的想念。后来,他一步步成长,成了部队里的骨干。 李克农呢,继续在情报口忙活。他的工作从来不轻松,天天跟机密打交道,压力大得常人想象不到。1962年,他因为一次意外摔倒,伤了头,没抢救过来,就这么走了。那天,他嘴里还念叨着牺牲同志的名字,走得让人叹息。他的功绩留在史册里,情报战线的传奇就此画上句号。 这事儿搁在1950年,不算啥惊天动地的大新闻,可细琢磨挺有味道。李克农和粟裕,一个管情报,一个带兵打仗,俩人都是铁骨铮铮的汉子。可一涉及到儿子,硬汉也得软下来。粟裕骂陈锐霆,不是摆架子,是真急了,想给战友一个交代。那年头,通信不畅是常事儿,可对当爹的来说,儿子没消息就是天大的事儿。这段小插曲,把战争年代的父子情和战友情勾勒得明明白白。 再说陈锐霆,他挨了骂也没啥好说的。特种兵纵队任务重,管不过来也能理解,但粟裕不跟他讲情面,直接开训。这不光是为李克农,也是为部队纪律。战争年代,消息不准可能要命,粟裕这顿骂,其实是给大家提了个醒。