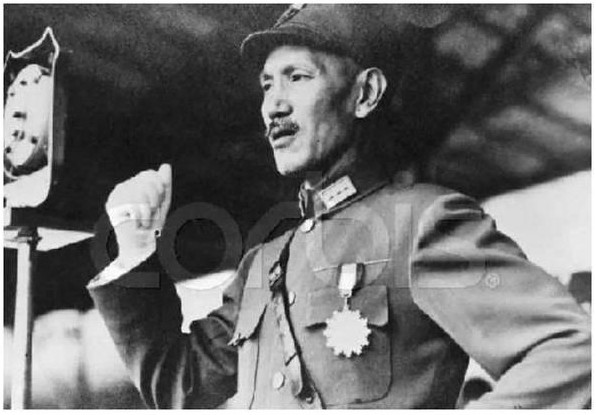

1946年,他离开了刚结婚9天的妻子,一别42年,1988年他用叶依奎名字回来了,妻子已有了孙儿,当他转身要离开,没想到妻子说的话让他震惊了,这两个孩子是他的孙儿。 1945年8月15日,日本宣布无条件投降,这场持续了14年的抗日战争终于画上了句点。在广东的谢汉光接到了组织新的任务,要前往香港开展地下工作。 香港当时是一座特殊的城市,这里既有英国殖民统治的影子,也有着大量从内地逃难而来的民众。谢汉光以一名普通职员的身份在香港站稳了脚跟,每天往返于各个码头之间。 他的工作看似平凡,实则暗中为党组织传递着重要的情报信息。在一次例行的工作中,谢汉光遇见了一位年轻的姑娘,那是在码头帮忙整理物资的义工。 这位姑娘身上有着南方女子特有的温婉,但做起事来又格外麻利。两人因为工作的关系渐渐熟络起来,谢汉光发现这位姑娘不仅善解人意,更对时局有着自己独特的见解。 1946年初的香港,街道上依然能看到不少战争留下的痕迹。但对谢汉光来说,这段时间却充满了温暖的色彩。 经过组织的认可,谢汉光向这位姑娘表明了心意。在那个物资匮乏的年代,他们的婚礼异常简单,甚至连一张照片都没有留下。 新婚的喜悦还未褪去,谢汉光就接到了一个新的任务。组织需要他立即前往台湾,协助当地的同志建立地下工作网络。 这个任务来得突然,但谢汉光和妻子都明白革命事业的重要性。结婚第九天的清晨,谢汉光带着简单的行李离开了家。 临行前,他对妻子说:"等我完成任务就回来。"妻子静静地为他整理着衣领,什么都没说,只是点了点头。 谁也没想到,这一别竟是四十二年。那时的香港码头,涌动着往来的人群,谢汉光的身影很快就消失在了茫茫人海中。 抵达台湾后,谢汉光凭借自己的学历和专业知识,成功进入了台湾林业局工作。他表面上是一名普通的林业技术员,实际上却在暗中建立着地下工作网络。 每天的工作让他能够接触到各个林区的情况,这些信息对组织来说都十分重要。白天,他认真完成分内的工作;夜晚,他则与几位志同道合的同学秘密商讨着工作。 1947年,他们创办了光明日报,试图通过文字传播进步思想。这份报纸虽然发行量不大,但在当时的台湾社会引起了不小的反响。 然而好景不长,蒋介石当局很快发现了这个地下组织的存在。一场突如其来的搜捕行动打破了平静,不少同志被捕入狱,有的被迫转移,有的叛变投敌。 谢汉光被列入了通缉名单,不得不立即放弃城市的工作。他选择了逃入深山,在那里度过了最艰难的一段时光。 他来到台东一个偏僻的村庄,给自己起了一个新名字:叶依奎。为了能在村子里站住脚,他对外称自己是被国民党抓来的大陆壮丁。 村长是个心地善良的人,听说他的遭遇后,便同意让他留在村里。从此,谢汉光就以叶依奎的身份,开始了一段全新的人生。 农村的生活虽然清贫,但却给了他最安全的庇护。他学会了耕田种地,和村民们一起插秧收割,修整水渠。 叶依奎很快就在村里树立起了勤劳能干的形象。他不仅自己干活麻利,还经常帮助其他村民,特别是一些年迈的老人家。 日子就这样一年年过去,谢汉光始终保持着高度的警惕。他很少与外界接触,更不敢与大陆有任何联系。 但他从未放弃对祖国的关注,每当有机会,他都会留意收听关于大陆的新闻。渐渐地,村里人都习惯了这个沉默寡言却热心助人的叶依奎。 1988年,台湾当局开放了两岸探亲政策,这个消息很快传遍了整个台湾岛。对生活在台东村庄里的叶依奎来说,这是一个期待已久的机会。 他立即着手准备申请探亲的相关材料,这一次,他仍然使用叶依奎的身份。在村长的帮助下,各项手续都很顺利地办理了下来。 1988年秋天,谢汉光终于踏上了回乡的路。四十二年的时光流逝,他的故乡广东早已发生了翻天覆地的变化。 当他站在昔日的家门口时,门前已经围满了人。他的妻子已经两鬓斑白,但仍然一眼就认出了这个失联多年的丈夫。 这些年来,妻子一直守着这个家,抚养着他们的孩子长大成人。她从未对外说丈夫已经牺牲,始终相信他还活着。 家里的变化让谢汉光感到陌生又熟悉。客厅里挂着几张结婚照,那是他的儿女们各自成家时留下的珍贵照片。 两个活泼的孩童跑过来,好奇地打量着这位陌生的老人。妻子拉着他的手说:"这是我们的孙子,都上小学了。" 起初,谢汉光打算用叶依奎的身份匆匆看望后就离开。但妻子的一番话让他停下了离开的脚步:"这些年,我一直告诉孩子们,他们的父亲是为了革命事业而离开的。" 在家人的帮助下,谢汉光联系上了昔日的战友。通过组织的认定和相关部门的审核,他终于恢复了真实身份。 从此,谢汉光不再需要隐姓埋名。他开始参加一些革命历史的座谈会,向年轻一代讲述那段特殊岁月的故事。 1996年,谢汉光在家中安详离世,享年75岁。