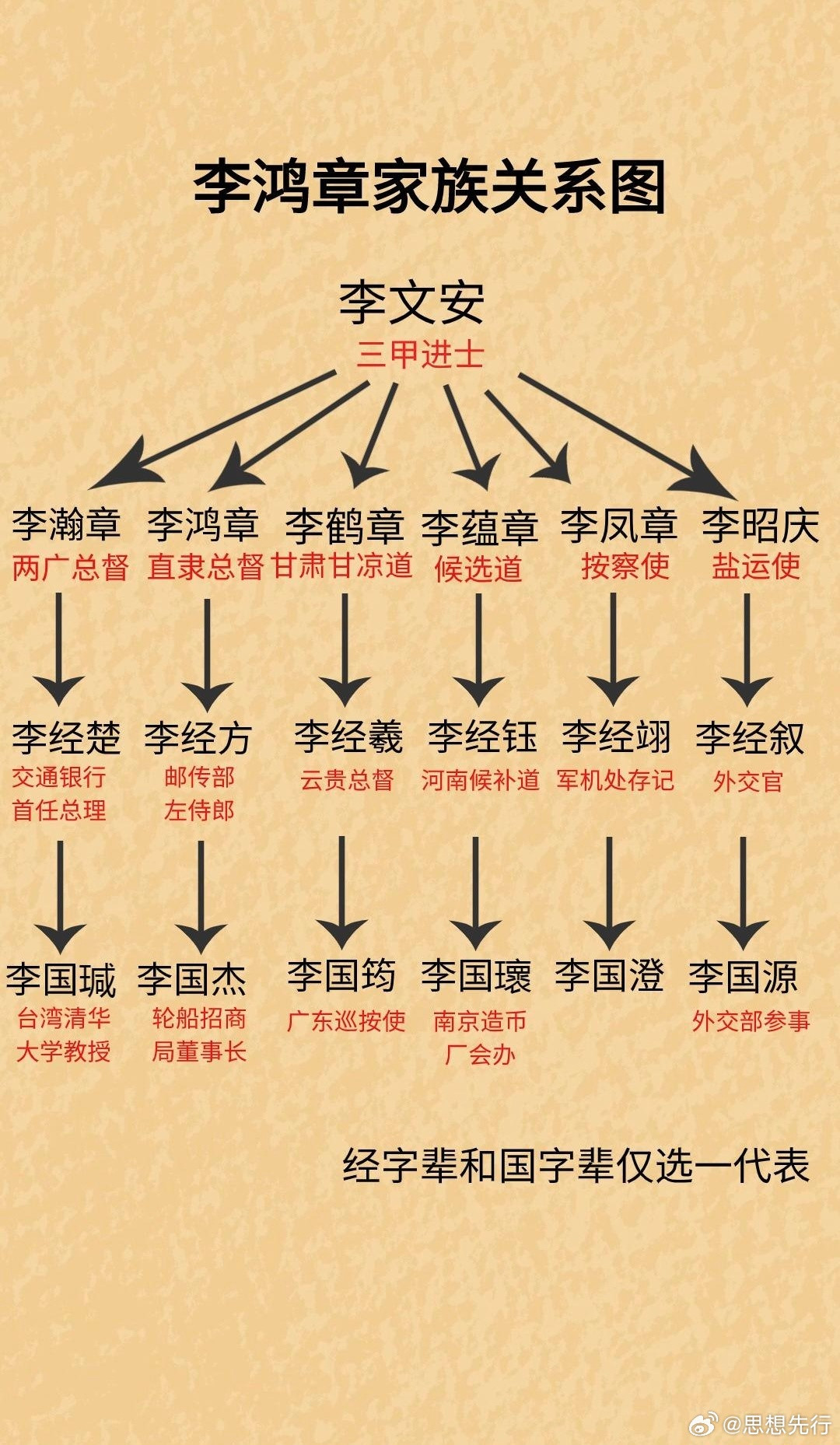

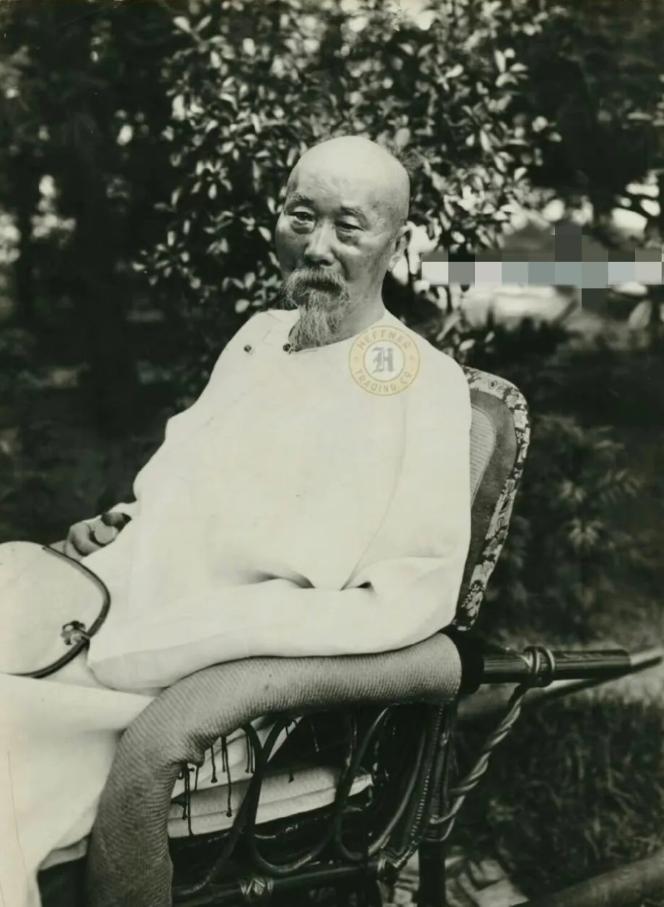

阅读了1896年《纽约时报》专访李鸿章的文章,依然后背发凉!看来,那时候的满清政府绝不是蠢,而是坏,深入到血脉里、骨髓里、基因里的坏。 李鸿章在美国的一举一动都受到媒体密切关注,他对此心知肚明。这场发生在1896年9月2日的《纽约时报》专访,成为了解晚清统治阶层真实面目的一扇窗口。 李鸿章为这次采访做了充分的形象准备。他身着一件考究的黑色丝袍,头戴镶嵌着钻石和珍珠的土耳其园筒帽,整体造型既彰显了东方特色,又暗示着他对西方文化的认同。 当十二位记者依次进入华尔道夫饭店的采访室时,李鸿章表现出极大的亲和力。他主动与每一位记者握手,尽管右手中指还缠着白色绷带,但这种西式礼仪的展示恰到好处地传达了他想要表达的开明形象。 整个采访过程中,李鸿章刻意表现出谦虚坦诚的态度。他反复强调自己只是一个普通公民,而不是权倾朝野的重臣,这种刻意的姿态本身就暴露了他内心深处的傲慢。 在谈及美国的政党制度时,李鸿章话中有话。他表达了对美国多党制的"关切",质疑不同政党是否会导致国家混乱,并希望报纸能够"为了国家利益"将各个政党联合起来。这种看似关心的言论,实际上折射出他对民主制度的根本不认可。 面对记者关于女子教育的提问时,李鸿章更是暴露了封建统治者的本质。他以"风俗习惯不同"为借口,拒绝在清国推行女子公共教育,将女性教育局限在富裕家庭的私人授课范围内。 当被问及自己的画像在纽约街头出现时,李鸿章展现出一种优越感。他直言"画得不像",但脸上却流露出某种得意的神情,这种反应恰恰印证了他对西方媒体关注的沾沾自喜。 在半小时的采访中,李鸿章始终保持着一种微妙的平衡。他一方面努力展现开明形象,另一方面又时不时流露出统治者的傲慢。他精心设计的每一个细节,从服饰到言谈,都在试图向西方展示一个"开明"的清国高官形象。 然而,这种表面的开明下,却处处可见他对西方民主制度的抵触。这种两面性不仅仅是李鸿章个人的特点,更是整个晚清统治阶层的集体写照。作为清政府的代表,他在这次采访中展现的复杂性格,实际上反映了晚清政府在面对西方现代化时的矛盾心态。 在纽约的这次采访中,李鸿章对西方现代化的双重标准表现得淋漓尽致。他对纽约摩天大楼表现出极大的兴趣,称这是他在清国和欧洲都从未见过的建筑奇迹。 然而当谈到是否要在清国引进这样的建筑时,李鸿章立刻搬出"台风"这个借口加以拒绝。这种选择性的现代化态度,反映了晚清统治者对西方文明的矛盾心态。 在教育问题上,李鸿章的双标表现得更为明显。他承认清国的学校数量远远不及西方,也表示清国计划在未来建立更多的学校。 但当谈到具体的教育政策时,李鸿章却坚持将教育资源局限于富人阶层,称"只有付得起学费的富家子弟才能入学"。这种做法实际上是在维护封建社会的阶级差距。 更具讽刺意味的是李鸿章对女子教育的态度。他表面上认可西方的教育体系,却以"风俗习惯不同"为由,拒绝在清国建立女子公立学校。 这种对教育改革的消极态度,暴露了晚清统治者不愿打破传统社会结构的真实意图。他们害怕教育普及会动摇他们的统治基础。 在经济发展方面,李鸿章展现出极强的控制欲望。他欢迎外国资本来华投资,但坚持关键领域必须由清政府掌控。 他引用了已故美国前总统格兰特的话,强调外资可以提供资金和技术,但铁路、电讯等重要领域必须由清政府控制。这种说法背后隐藏着清政府对现代化进程的垄断企图。 李鸿章反复强调"神圣的权力不容侵犯",这种说法本质上是在维护清政府的专制统治。他们希望既能获得现代化带来的物质利益,又能保持传统的统治方式。 对于铁路、电讯等现代基础设施,清政府的态度尤为耐人寻味。这些设施代表了最先进的工业文明,但在清政府眼中,它们首先是控制全国的工具。 李鸿章在这次采访中特别强调要"保护国家主权",这种说法看似合理,实则暴露了清政府对现代化的功利主义态度。他们不是真正想要推动国家现代化,而是想利用现代化来加强自己的统治。 在整个采访过程中,李鸿章展现出的是一种精明的算计。他清楚地知道哪些现代化元素可以为清政府所用,哪些会威胁到统治根基。 这种对近代化的双标态度,最终成为了清政府灭亡的重要原因之一。他们想要现代化的果实,却拒绝现代化的根本,这种做法注定是徒劳的。

江渐月

李鸿章不是这么说的。清朝对待近代化的态度虽然矛盾,但也知道不变通是不行的,这才有了维新变法运动。

用户33xxx54

有些话也有一定心道理,比如:多党政治美国现在确实混乱,女权过头,女人疯狂起来要3——10个男闺蜜,通过结婚离婚致富等!