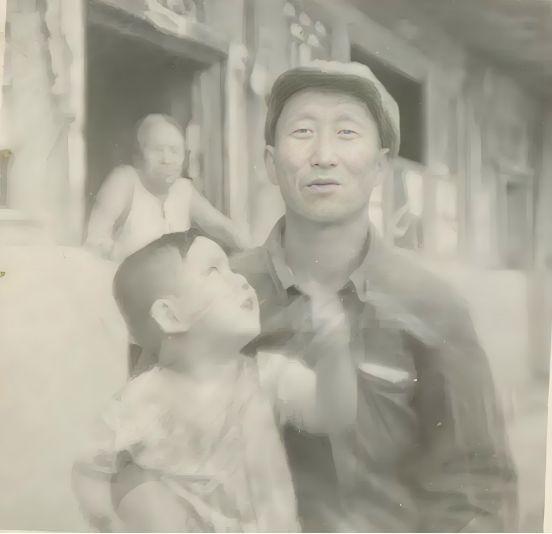

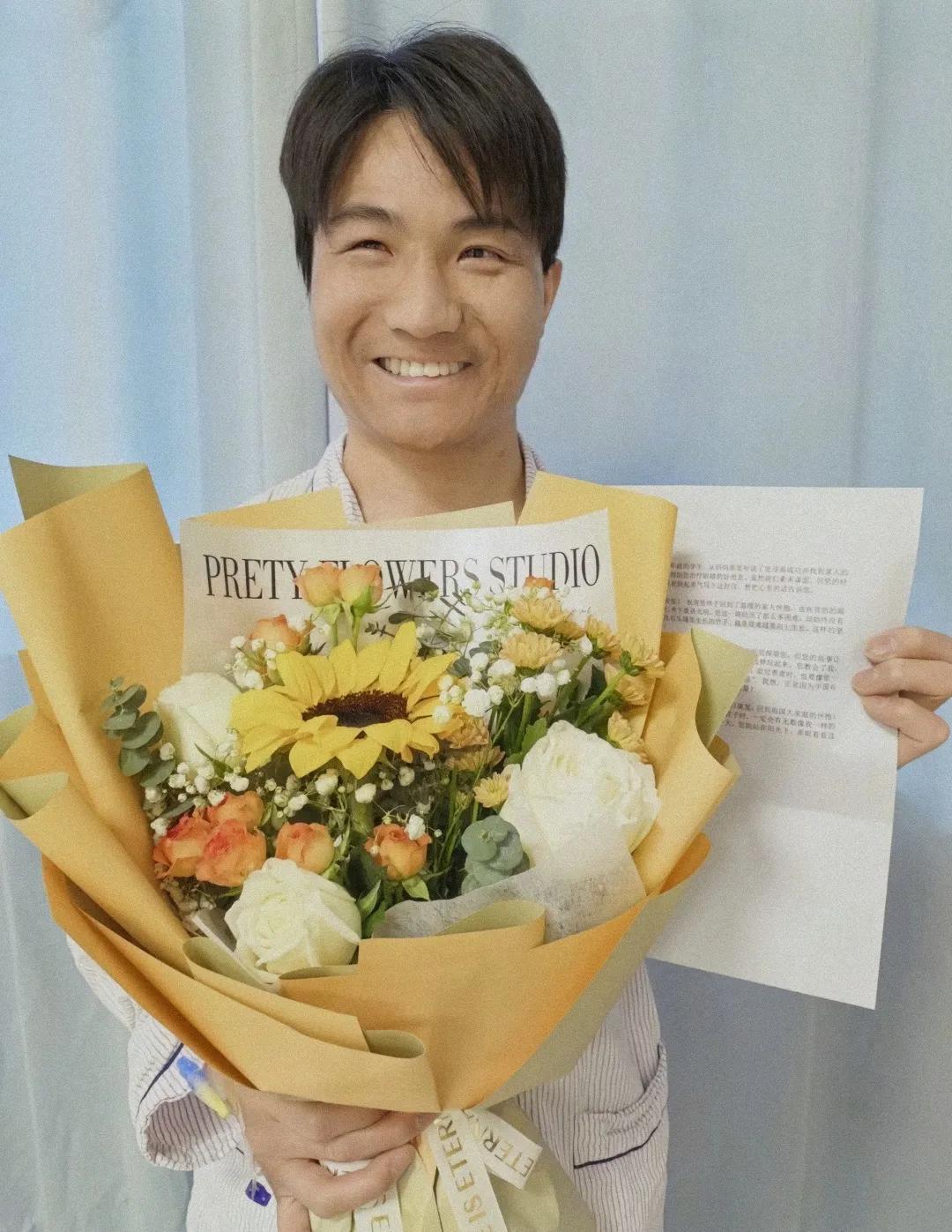

1979年,内蒙古一对夫妻生下儿子后不想要,将儿子抱给了一贫农,贫农视如己出将儿子抚养长大,儿子的报恩方式令人泪目。 董栋小,这个曾经拥有家庭和孩子的男子,生活的压力和不幸不断加重。妻子的离婚和改嫁,两个儿子的相继去世,使他陷入了人生的低谷,只有年迈的母亲与他相依为命。 面对着孤独和沉重的责任,董栋小的生活仿佛已无任何色彩。然而,一次偶然的机会,命运却给了他一线希望。 1979年5月的一天,46岁的董栋小在一次偶然的听闻中得知,有一户人家愿意将刚出生不久的男婴送人。这个消息犹如一道闪电划破了董栋小心头的阴霾,点亮了他内心的希望。 他深知,自己的生活拮据,经济状况并不乐观,但他依然决心将这份责任承接下来。他卖掉了家中仅有的一头猪,并用掉了大部分粮食,用尽一切积蓄,找到了一位奶妈,开始抚养这个孩子。 董栋小给孩子起了一个特殊的名字——永在。这名字寓意着他希望孩子能够永远陪伴在自己身边,永不离开。尽管当时董栋小并不确定孩子是否能活下来,但他满怀期待和希望,把这份深沉的父爱寄托在了孩子的名字上。 董栋小变得更加努力地工作,他的体力和精神日渐疲惫。然而,永在并没有辜负他的期望。这个孩子从小便表现出了与众不同的学习天赋,尤其是在学习方面极为用功。 董栋小常常早出晚归,拼命干活,挣的钱勉强够家用和孩子的学费。永在看着父亲每天辛苦的工作,心中充满了敬意,并下定决心要通过自己的努力改变这个家庭的命运。 进入初中后,董永在的学习成绩十分突出。他有着一种顽强的求知欲,几乎每晚都要点燃煤油灯,在昏暗的灯光下苦读到深夜。对于他来说,学习成了改变命运的唯一途径。父亲每天早出晚归的辛劳,成为了他不断前进的动力源泉。 到了16岁,董永在凭借优异的成绩考入了重点高中——旗下营中学。尽管家庭的困境没有改变,但他的学习激情依旧未曾消退。高中时期的董永在,除了艰苦的学习,还面临着更多的困难。 在食物匮乏的日子里,他的早餐经常是一块干馒头片,配着开水一同食用。学校后勤主任曾发现这个只吃馒头的孩子,便主动询问原因。董永在低声回答:“家里困难,吃不起菜。” 了解了情况后,主任便向校长反映了他的困境。校长了解后,决定为他提供帮助,从此董永在可以免费到食堂领取二等菜,而他的学费也得到了全免的待遇。 这一份关爱和帮助,成了董永在更努力向前的动力源泉。除了学业上的成绩,董永在还因其优秀的品德和学业表现,连续三年被评为“三好学生”。在他的努力下,他获得了文科班唯一的保送名额。 面对人生中的选择,董永在决定选择内蒙古师范大学,这所可以免除学费的学校。在他拿到大学录取通知书的那一夜,董栋小和他一起喜极而泣。那时,董永在已经意识到,自己的努力和父亲的付出将会成就一个全新的未来。 大学毕业后,董永在继续努力深造。2007年,他顺利考取了国防大学的博士学位,专业为马克思主义理论学科。在学术领域,他的研究成果逐渐受到认可,并且被武警指挥学院录取为青年教员,开始了他在学术和军事领域的双重发展。最终,他在天津安顿了下来。 2011年春节时,董永在回到家中,看到父亲年老体弱,便决定把父亲接到天津与自己一起生活。之后,他也曾前往军事科学院进行博士后研究,并将父亲带到了北京,一同住进了军事科学院博士后周转楼。 随着时间的推移,董永在逐渐展现出他在政治理论研究方面的卓越才华。他不仅多次被派遣到各地进行思想政治工作的讲解,还参与了众多的课题研究工作。 特别是在军事领域,他的努力和贡献得到了上级的高度评价。董永在还曾作为武警部队宣讲团的专家,深入高原、海岛、边疆等地,受到了武警总部的表扬。 在军事科学院工作后,董永在继续发挥着自己的优势,参加了各大单位的思想政治工作宣讲。他还在军事博物馆现场进行“军史馆里话军魂”系列微课程的讲授,广受部队官兵的好评。他的学术成果更是不胜枚举,包括十多部学术著作、20多个课题以及60多篇学术论文。 感恩,是董永在最常挂在嘴边的话。他感恩父亲的辛劳,感恩社会的关怀,感恩那些无私帮助过他的人,也感恩这个时代。正是这些力量,成就了他今天的成功。 参考资料:《带着养父读书、工作,这位上校的故事令人动容》