2003年,已经106岁高龄的宋美龄,去看了自己选好的墓地,站在墓地前,她含泪发表了一番感叹,感叹之中夹杂着满满的悔恨,以及难以诉请的遗憾。

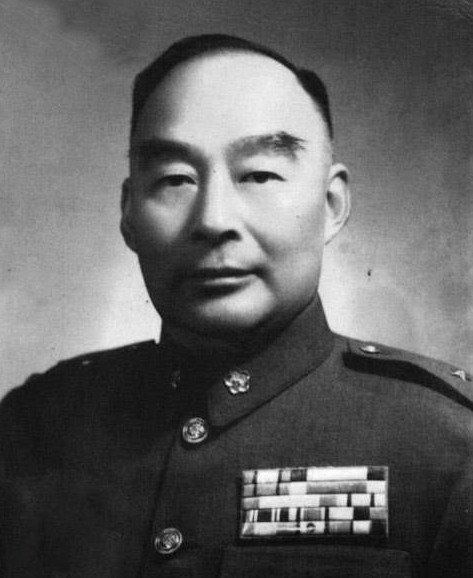

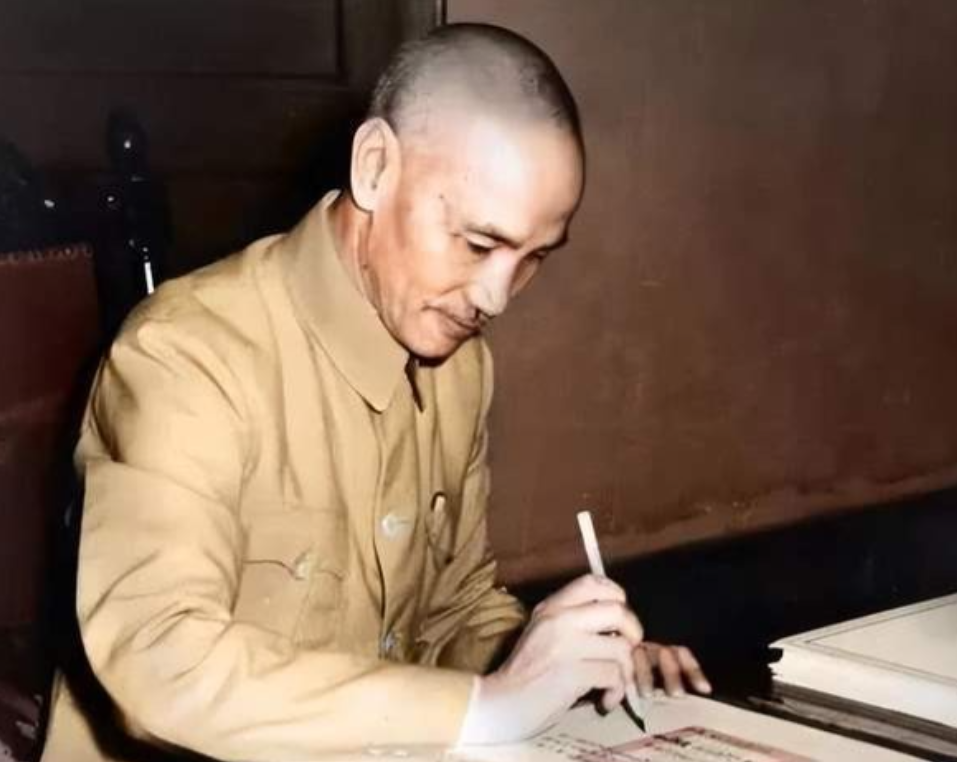

2003年仲秋,纽约郊外的芬克里夫墓园静谧肃穆。已经106岁高龄的宋美龄撑着拐杖,缓慢地走在墓园的石子路上。微风吹来,她银白的头发轻轻飘动,眼神却凝视着前方的一块墓碑——那是她的哥哥宋子文的长眠之地。 "为什么宋家人都会葬在这里?这是距离祖国千里之遥的美国!"宋美龄望着墓碑上秀丽清雅的中文字迹,眼中含着泪水轻声问道。这位曾经的"第一夫人",此时只是一位思念亲人的老人。站在异国他乡的墓地前,她的思绪不由得回到了几十年前。 母亲倪桂珍生前曾在上海购置了一座陵园,一口气买下22块墓地,就为了让宋家人百年之后能够团聚。然而世事变迁,这个美好的愿望终未实现。如今,宋氏墓园里只有父亲宋耀如、母亲倪桂珍、二姐宋庆龄和家中保姆李月娥安息于此,其余宋家成员都葬在了大洋彼岸。 1981年,宋美龄听闻宋庆龄在北京逝世的消息,心中悲痛万分。虽然两姐妹因政治立场不同而长期分离,但血脉的牵连从未断绝。宋庆龄的遗体被安葬在上海,能够回到父母身边,这让远在异国的宋美龄既伤心又羡慕。 宋美龄的目光从宋子文的墓碑移向周围,这里还长眠着她的大姐宋霭龄和姐夫孔祥熙。曾经显赫一时的宋家,现在大多数成员都安息在这片异国的土地上。宋霭龄与孔祥熙在1947年就将财产转移到海外,孔祥熙用50万美元在芬克里夫买下了墓地。1967年孔祥熙在美国去世,宋霭龄也于1973年在美国病逝。 至于宋子文,这位曾权倾一时的国民党高官,却因在旧金山吃饭时不慎食物卡在喉咙,窒息而亡,这样戏剧性的死亡方式让人唏嘘不已。1971年,当宋美龄得知宋子文去世的消息,立刻乘机前往美国参加葬礼。然而当她的飞机抵达夏威夷时,却收到了蒋介石的电报:"勿入中共统战圈套,停止飞赴美国参加葬礼。"这一道命令让宋美龄未能见到哥哥的最后一面,成为她一生中难以抹去的遗憾。 站在芬克里夫墓园,望着家人的墓碑,宋美龄的记忆回到了1922年那个改变她命运的相遇。那一年,35岁的蒋介石在与孙中山共事时,第一次见到了22岁的宋美龄。蒋介石当即被这位风华绝代的年轻女子所吸引,立刻请求孙中山牵线搭桥。 然而,宋家人并不看好这门亲事。宋美龄的父亲宋嘉树是虔诚的基督教信徒,坚守一夫一妻制;而蒋介石在1921年才刚与陈洁如结婚,风流债不少。宋子文更是极力反对,他不仅看不上蒋介石的个人品行,更对其政治立场心生疑虑。在宋子文眼中,蒋介石不过是一个"头脑简单、鼠目寸光的武夫"。 蒋介石不愿放弃,他通过宋霭龄的帮助,与宋美龄保持着书信往来,甚至偷偷见面。就这样坚持了五年,高傲的宋美龄逐渐被他的"诚意"打动,在信中亲切地称呼蒋介石为"亲爱的大哥"。 1927年12月1日,蒋介石与宋美龄终于结为夫妻。婚后仅40天,蒋介石便宣告重返政坛,宋美龄也顺理成章地成为"第一夫人"。这场婚姻背后,政治与情感交织,蒋介石急于通过与宋家联姻来巩固自己在国民党内的地位,也借此获得财力上的支持。 婚后,蒋介石与宋子文的关系仍然紧张。1929年,在国民党第二次编遣会议上,蒋介石背弃承诺,不但没有裁减军队,反而将军队人数增加到80万人。宋子文愤而辞职,尽管蒋介石亲自前去劝说,两人的矛盾始终未能真正化解。 "九一八"事变后,蒋介石的"不抵抗政策"令宋子文彻底寒心。而当宋子文质疑蒋介石要求筹集军费用于"剿匪"时,他公开顶撞蒋介石:"我们一直剿匪,为什么匪患却越剿越大?这是匪的问题吗?这是政治上出了毛病。"随后宋子文离开重庆,孔祥熙取代他成为财政部长,对蒋介石的"剿匪"政策有求必应。 1940年,失望透顶的宋子文前往美国。1949年国民党败退台湾后,孔祥熙夫妇也连夜逃往美国。1950年,蒋介石邀请宋子文赴台湾,但宋子文此行只为探望妹妹,对复职一事绝口不提。恼羞成怒的蒋介石最终开除了宋子文和孔祥熙的党籍。 最让宋美龄痛心的是,1971年宋子文去世时,蒋介石下令阻止她参加葬礼。当时宋美龄的飞机已到达夏威夷,却收到了那封措辞严厉的电报。多少年过去,这道伤痕仍未愈合。 1975年蒋介石去世后,宋美龄的处境愈发尴尬。蒋经国逐渐掌权,她在国民党的地位日渐式微。无奈之下,宋美龄离开台湾前往美国,将精神寄托转向宗教信仰。