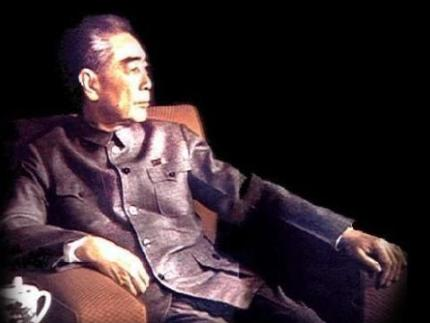

“你要敬我一杯可以,但得有个条件!”,1961年,周总理在南昌与江西负责人一同吃饭时,江西省委书记处书记刘俊秀起身说道:“总理离开南昌34年了,今天到南昌视察工作,我们心里格外高兴,为

1961年,新中国成立后的第十二个年头,神州大地笼罩在三年自然灾害的阴影之下。

粮食,成了比黄金更珍贵的东西,就在这年秋天,周总理踏上了前往江西的视察之路,一场关乎国计民生的博弈,悄然展开。

这场博弈没有硝烟,却比任何一场战争都更加扣人心弦,它的赌注,是三亿斤粮食,是数百万人的性命。

秋风瑟瑟,周总理的专列缓缓驶入南昌火车站,34年前,也正是在这个季节,他在这里领导了八一南昌起义,打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪,如今故地重游,周总理思绪万千。

江西省委对周总理的到来高度重视,省委书记杨尚奎、省委书记处书记刘俊秀等早早在车站迎接,随后安排了接风宴。

席间,周总理对江西的经济发展,特别是粮食生产给予了肯定,他知道,江西的丰收,对于当时困难重重的国家来说,无疑是一剂强心针。

晚宴的气氛轻松而热烈,觥筹交错间,刘俊秀起身敬酒,表达对周总理的敬意和对当年革命岁月的缅怀。

周总理并没有立即举杯,他意味深长地提出了一个“条件”。

这个“条件”,就是每喝一杯酒,江西就要增加一亿斤的粮食外调任务。

在座的人都愣住了,这哪里是敬酒,分明是一场“赌局”,刘俊秀更是心头一紧,国家的粮食调拨任务已经很重,再增加三亿斤,江西的粮仓恐怕就要见底了。

在场的谭震林副总理和罗瑞卿副总理也加入了这场“赌局”,他们你一言我一语,看似玩笑,实则是在给刘俊秀施加压力。

他们知道,国家正处于危难之际,每一粒粮食都弥足珍贵。

周总理深知刘俊秀的顾虑,他坦言自己对江西的粮食情况做过调查,江西的储备粮相对充足,足以承担额外的调拨任务,这番话,既是解释,也是鼓励。

刘俊秀陷入了两难的境地,他知道国家的困难,也明白周总理的良苦用心,但增加三亿斤粮食外调,对江西来说,无疑是一个巨大的挑战。

在国家利益和地方利益之间,刘俊秀最终做出了选择,他举起酒杯,一饮而尽,同意了周总理的“条件”。

他知道,在国家危难之际,地方必须做出牺牲,这是义不容辞的责任。

三杯酒下肚,周总理的脸上泛起了一丝红晕,这不仅仅是酒精的作用,更是因为他内心的欣慰和感动。

三亿斤粮食,对于一个国家来说,或许只是杯水车薪,但对于数百万饥肠辘辘的百姓来说,却是活下去的希望。

这场“赌酒”,看似轻松随意,实则体现了周总理高超的政治智慧,他深知,在特殊时期,必须采取特殊手段,才能调动地方的积极性,为国家解决燃眉之急。

“赌酒”的背后,是周总理对国家和人民的深沉的爱,他深知粮食的重要性,更明白每一粒粮食都关系到人民的生死存亡。

为了让更多的人活下去,他殚精竭虑,想尽一切办法。

几十年过去了,这场“赌酒”的故事依然被人们传颂,它不仅是一段历史的佳话,更是一面镜子,照映出中国共产党人全心全意为人民服务的崇高精神。

在新的历史时期,我们更应该铭记这段历史,学习周总理的为民情怀和高超智慧,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

周总理选择在南昌提出增加粮食外调,并非偶然,南昌是八一起义的策源地,是人民军队的诞生地,在这里提出这个要求,更能激发江西人民的爱国热情和责任感。

周总理的“赌酒”,看似随意,实则经过了深思熟虑,他事先对江西的粮食情况做了详细的调查,确保江西有能力承担额外的调拨任务,而不是强人所难。

刘俊秀的抉择,体现了地方干部的大局意识和担当精神,在国家利益面前,他毫不犹豫地选择了服从,展现了中国共产党人的高风亮节。

这场“赌酒”,不仅仅是为了解决粮食问题,更是为了凝聚人心,增强全国人民战胜困难的信心和决心。

在那个特殊的年代,周总理的“赌酒”,为全国人民树立了一个榜样,也为后人留下了宝贵的精神财富。