1958年,程汝明入住中南海,直至1976年离开,此前,他就发现了毛主席饮食上的一个秘密,毛主席并不爱吃酱油,可程汝明只是听到打招呼说不让放酱油但毛主席为什么不爱吃呢?

程汝明,一个再普通不过的名字,却有着不普通的经历,12岁就下地干活,农村的苦日子,让他早早体会到生活的艰辛。

一个13岁的孩子,跟着同乡去了天津永安饭店找工作,想摆脱贫困,找条出路。

面对家长的顾虑和村民的讥讽,他始终坚定自己的选择,天津,当时遍布外国租界,西餐文化盛行。

程汝明一头扎进西餐馆,从法租界到英租界,十年间,汇中饭店、犹太俱乐部、维克多利餐厅都留下了他学徒的身影。

俄式、法式、英式西餐,他都用心钻研,练就了一身好手艺,工资高了,但生活前景依然渺茫,寄回家的钱,也填不满农村家里的窟窿。

新中国成立后,程汝明终于看到了生活的希望,土地改革后,家里生活有了改善,他自己也成了铁路的正式员工,穿上铁路制服,那感觉特别自豪。

他感激新生活的到来,把这份感恩化作工作的动力,年年都是先进分子,1953年,他光荣地加入了党组织,后来还担任了工会主席。

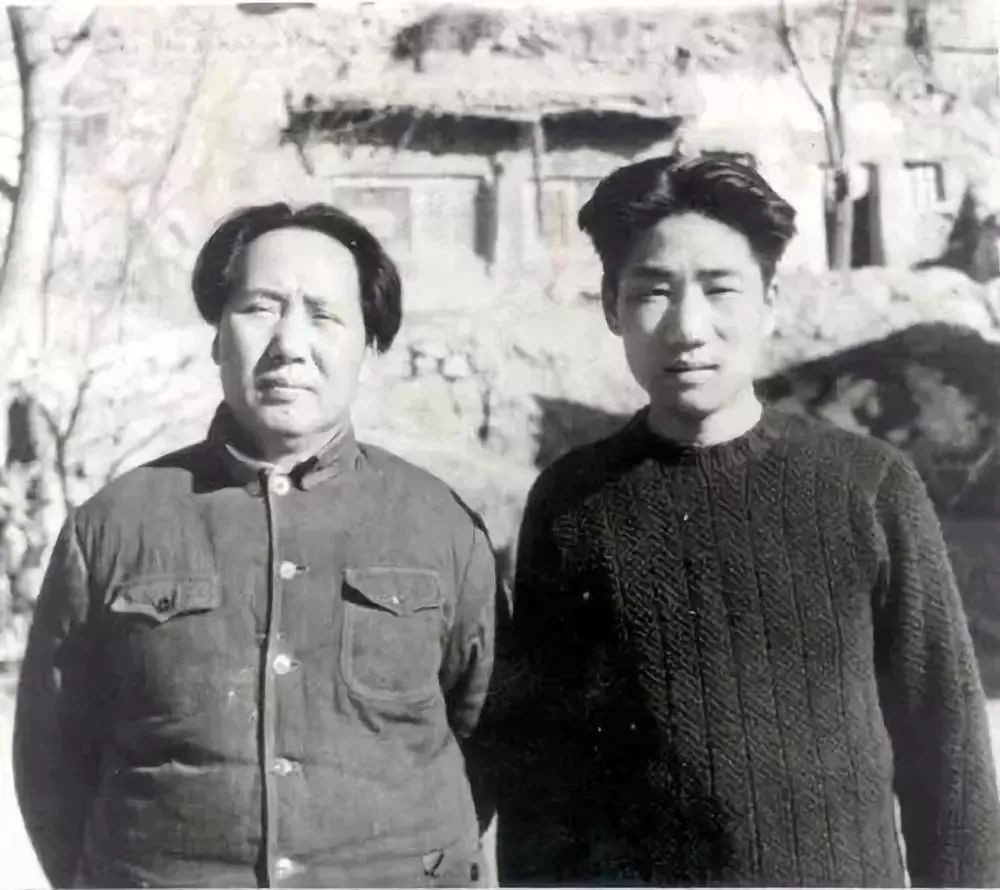

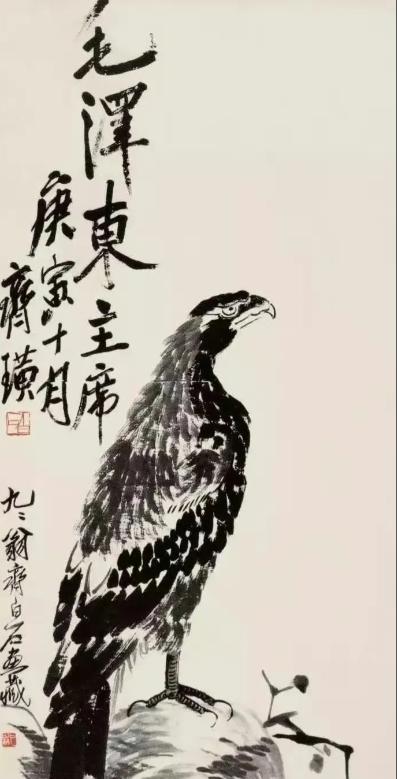

1956年,他光荣地被评为全国劳动模范,有幸进入中南海怀仁堂,还亲眼见到了毛主席。

这是命运的安排,也是他人生的转折点。

1952年,新中国举办了首届大型国际会议——保卫亚洲及太平洋区域和平会议。

程汝明被分配到外宾专列担任西餐厨师,他的手艺得到了外交部和铁路局的一致赞赏。

他后来被调到外国专家专列上担任主厨,这为以后给毛泽东做饭打下了扎实的基础。

1954年,程汝明的人生再次迎来转机,他被调到毛泽东的专列上工作,毛泽东出行常常坐专列,吃饭睡觉全在列车上,列车上,毛泽东除了办公,还会找人谈工作,有时还会邀请大家一起吃饭。

这就让一直为毛泽东做饭的厨师李锡吾忙不过来,程汝明便被派去帮忙,李锡吾做的湘菜和家常菜特别合毛泽东的口味。

程汝明起初只是做些简单的小菜和点心,后来渐渐着手做起了主食。

毛泽东虽然是南方人,但也喜欢吃面食,这正好是程汝明的强项,在专列上,程汝明主要做中餐,但他并没有放弃西餐,反而对中餐产生了浓厚的兴趣,逐渐成为精通中西餐的全才厨师。

1956年6月,毛泽东在武汉游泳后写下《水调歌头·游泳》,词中“又食武昌鱼”一句,广为流传。

这个武昌鱼其实不是武汉产的,是程汝明用从长沙带来的鱼做的,当时火车上没配备冰箱,鱼和肉都是放在自制的冰块保鲜箱里保存。

程汝明做的这道菜挺湖南味儿的,鱼和紫苏叶一起烧,就放点酒、盐和味精,味道清清爽爽,特别受欢迎,毛泽东主席也特别爱吃。

毛泽东不吃死鱼,只吃现杀的活鱼,这是程汝明一直坚持的原则。

这次武昌鱼的情况比较特殊,因为毛泽东临时改变行程,才把事先准备好的鱼从长沙带到了武汉。

1958年3月,程汝明跟随毛泽东到成都开会,不仅在专列上做饭,还住进了毛泽东下榻的金牛宾馆。

回到北京后,他正式进入中南海,在丰泽园的院子里的一栋小楼里安顿下来,开始在毛泽东家中做饭。

给毛泽东做饭并非易事,毛泽东对没吃过的菜,即使做得再好,也可能一口不动,不少北京知名饭店、人民大会堂还有钓鱼台的厨师都碰到过类似问题。

程汝明能够最终留下来,除了厨艺高超,也与他为人正直、忠厚老实、性情随和的性格有关。

在毛泽东家中,程汝明和李锡吾搭档,形成了一个中西合璧的厨师班子,还带出了几个年轻厨师。

程汝明发现毛泽东喜欢油水大的菜,就做了葱花滋油饼,毛泽东很爱吃。

还有一次,毛泽东突然想吃“酪炸”(炸鲜奶),这道菜需要好几道工序,而且当时庐山住所没有冰箱,做起来比较费工夫,但也难不倒程汝明。

毛泽东的饮食习惯很有特点,他挺爱吃鱼的,尤其是鱼肚子上的肉,鱼背上的肉他不太喜欢,他尤其钟爱鱼头,尤其是那沙锅鱼头和鱼脑。

各种肉类他也都喜欢,尤其是红烧肉,但很特别的是,他从来不吃酱油。

毛泽东小时候家里做过酱油,他见过酱油缸里长蛆虫,后来就对酱油挺反感的。

程汝明烧的红烧肉,颜色是通过加糖来调出来的,毛主席对菜怎么摆不讲究,不偏爱盘子上那些花哨的装饰,也不赞同铺张浪费。

程汝明常用碗盖住饭菜,以防它们变凉,程汝明在中南海留意到了毛泽东的一些日常生活点滴。

毛泽东接送女儿李讷看病,总会记得记下车费,然后按规定去财务处交账,其他亲属用车也一样,这些细节,都让程汝明深受感动。

在程汝明眼中,毛泽东不仅是一位伟大的领袖,也是一个生活简朴、自律严谨的人。

他不挑剔食物,但对食材的新鲜度要求很高;他生活节俭,却对家人充满关爱。