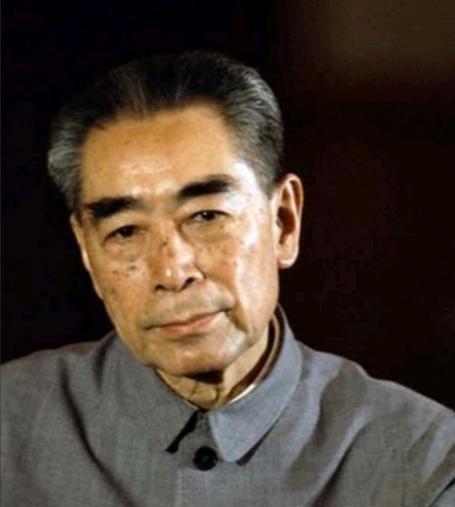

[太阳]1976年,周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“ 你们这是什么意思?你们想干什么?怎么拿来这样的衣服?为什么不做新的? 你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?" (信息来源:中国共产党新闻网2016.3.25周恩来逝世前后的日子(下)) 1976年1月,一位伟大人物去世,全国上下都笼罩在巨大的悲痛之中,然而,当人们还沉浸在深深的哀悼之时,一件看似不起眼的小事情,却意外地掀起了一阵不小的波澜,引起了人们的关注,究竟是发生了什么事呢? 1976年1月8日,敬爱的周恩来总理离开了我们,他的遗体运到北京医院后,医护人员尊重总理生前的意愿,进行了遗体解剖,为医学研究献出了最后一份力量,与此同时,在总理身边工作的人员也开始处理后事,需要准备寿衣和骨灰盒等物品。 邓颖超交代身边的人,不要特意赶制寿衣,直接用总理生前最爱穿、质量最好的衣服就行,工作人员赶紧去西花厅仔细寻找,结果发现周总理的衣服大多都很陈旧,很多地方都打了补丁,连贴身的内衣裤也是如此,最后,他们挑出一套稍微有些旧,但是没有补丁的灰色中山装,还有一件换过领子和袖口的布衬衣,这两件衣服,一件已经穿了好几年,另一件甚至穿了十几年了。 总理逝世后,运到北京医院的寿衣让负责善后的韩宗琦医生大吃一惊,他很生气,问工作人员为什么送来这么破的衣服,还说要自己掏钱给总理做一套新的,工作人员为难地解释说,这是邓颖超同志的意思,也是尊重总理生前一贯节俭的作风,韩宗琦了解情况后,这才理解了,最后同意用这些旧衣服为总理送终。 总理遗容的整理,也同样遵循着节俭的原则,力求朴素自然,理发师朱殿华在为总理刮胡须时,极其小心谨慎,生怕造成任何损伤,邓颖超同志特别交代,遗容不要做过多的修饰,务必保留总理因长期与疾病作斗争而显露出的病容,以此展现他顽强对抗病魔的真实状态。 到了最后,总理的仪容显得那么宁静祥和,就像一位辛勤工作了一辈子的长者,终于可以放下所有重担,沉入深深的睡眠之中,面容平和安详,不再有任何牵挂。 骨灰盒的选择也体现了同样的节俭原则,八宝山革命公墓的工作人员特意挑选了价格不贵、外形简单的款式,挑选时发现仅剩下两个,其中一个表面油漆有些脱落,另一个盒盖开关不太顺畅,最终,他们选中了表面光亮如新的骨灰盒,邓颖超认为,骨灰盒不过是个外在的形式,不必过分在意。 总理的告别仪式也很简单朴素,灵堂的布置并不奢华,没有过多的装饰品,但是处处都体现着对总理的敬重和怀念,邓颖超同志还谢绝了亲属们大规模地前来参加吊唁,而是希望大家把对总理的哀思转化为努力工作的力量。 总理逝世后,他的骨灰撒向祖国的江河湖海,也撒向大地山川,这样的安排象征着他与人民永远心连心,生死相依,永远不会分离,周总理过世后,从穿的寿衣、遗容整理到最后使用的骨灰盒,每个细节都显示出他一辈子勤俭节约的作风。这种俭朴不只是生活习惯,更是一位伟人对国家和人民深切的爱。 他生前不追求奢华的生活,去世后也不想要任何虚名,他把自己所有的时间和精力都献给了国家和人民,心里想的都是怎么把事情做好,让老百姓过上好日子。他用自己的一言一行,为我们树立了榜样。 周总理的节俭不是小气,而是珍惜国家的一切资源,他的朴素不是简陋寒酸,而是尊重人民群众,他用一辈子实际行动诠释了“为人民服务”的真谛,他的精神永远鼓舞我们不断前进,努力奋斗。 他对待公物一丝不苟,节省每一分钱都用在国家建设上,他的生活非常简单,衣食住行都力求朴素,时刻想着百姓的疾苦,他真正做到了全心全意为人民服务,这种精神值得我们永远学习和发扬光大,激励我们为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。