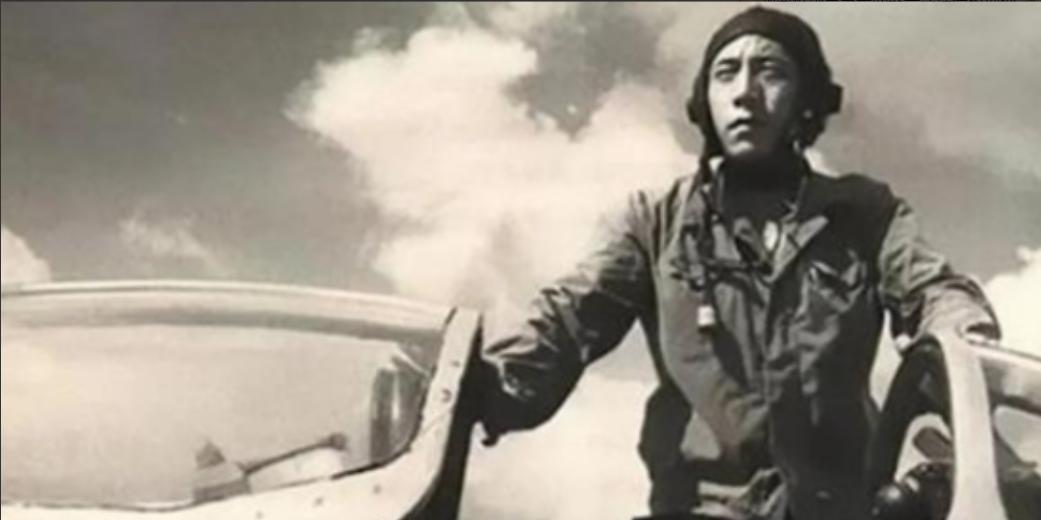

1990年,中国飞行员王宝玉开着飞机叛逃苏联,苏联答应送他去美国,然后给王宝玉戴上了眼罩,送他坐上了飞往中国的图154客机…… 1990年的8月25日,中国空军某部的飞行员王宝玉驾驶着一架战机,悄然飞离了自己的航线,直奔苏联方向。 雷达屏幕上,他的轨迹如同一根划破天幕的利箭,刺痛了指挥官的眼睛。 这是一次震惊军界乃至国家高层的叛逃事件,在战友的印象中,王宝玉不过是个沉默寡言的“闷葫芦”。 他不善言辞,从不参与酒局饭局,却极其热衷学习,尤其是关于飞机的书籍和资料。 不论是结构、气动、还是作战战术,他都如饥似渴地钻研。 他的技术出类拔萃,多次在飞行演练中取得优异成绩,是领导口中的“技术型人才”,是部队的模范标兵。 但在晋升问题上,王宝玉始终原地踏步,他的性格内向、沟通能力差,不善于和同僚打交道,这些都成了“领导不放心”的理由。 在一支强调团队合作和服从的部队里,王宝玉这样的人显得“难以管理”,也因此错失了几次晋升机会。 对别人而言,可能只是一次调动的落选,但对王宝玉来说,却是对人生价值的全面否定。 他开始变得消极、冷漠,内心渐渐滋生了偏执的想法:他认为自己被排挤、被压制,所有人都在故意打压他。 就在情绪低落之际,他结了婚,妻子是地方上一个机关单位的干部,虽然文化程度相当,但工作地点相距甚远,夫妻聚少离多。 原本就郁郁寡欢的他,在家庭中也感受到越来越多的冷漠与失衡。 随着他一再受挫,夫妻关系变得紧张而冰冷。 孩子出生后,这种关系并未缓解,反而因为生活琐事变得更为僵硬。 部队领导察觉到他的情绪异常后,曾尝试进行扶持和心理疏导,甚至特批他陪产两个月,希望借家庭的温情拉他一把,让他重新找回精神状态。 可谁都没想到,那段时间,正是王宝玉思想的转折点。 那是一个特殊的年代,苏联虽已风雨飘摇,但西方意识形态的渗透依然强劲。 在一些内部资料、杂志乃至短波广播中,王宝玉接触到了大量宣传“民主自由”的思想。 他开始逐渐对现有制度产生怀疑,并幻想自己若能前往美国,将会获得“真正的尊重与认可”。 他内心的天平,悄然倾斜了,返回部队后,他更加沉默,但行动上却多了异样的冷静。 他开始研究飞行路线,关注边境天气,甚至在日常飞行中,刻意试探各类雷达的反应时间。 没人意识到,那个“书呆子”一样的飞行员,已经在做着逃离的准备。 机会终于来了,他在一次例行训练任务中,突然改变航向,朝苏联方向急速飞行。 雷达指挥中心一度以为是机械故障,直到他越过边境线,才惊觉事态严重,但为时已晚。 王宝玉成功降落在苏联远东某基地。苏方军人迅速包围飞机,并将他控制带走。 在接受苏方审讯时,王宝玉表露了自己的“愿望”:希望被转送至美国,加入“自由世界”,从此告别过去,苏方并未拒绝,当场允诺会安排。 当天,王宝玉被带到一座机场,双眼被布条蒙住。 工作人员用“安全需要”为由,要求他不能知晓目的地,他被押上了一架图-154客机。 发动机轰鸣,飞机起飞,他的心仿佛也飞向了梦想中的“自由国度”。 可当眼罩被摘下的那一刻,他愣住了。 窗外,是他熟悉的天,是他熟悉的土地,飞机降落在了中国,苏联将他送了回来。 当时的中苏关系,正处于破冰阶段,双方都在谋求合作共赢。 为了维护大局,苏联选择了将王宝玉遣返。 这一举动,也可看作对中方的一次外交“示好”。 而王宝玉,自然也逃不过应有的惩罚。 最终,王宝玉因叛国罪被判处死刑。 信息来源:百度百科——王宝玉