1942年,粟裕正在开会,警卫员突然拿了两包香烟递给他,他打开一看,脸色大变:“不好,鬼子要来了,快点撤退,不然来不及了!”

当时,为了对付新四军,日伪军计划对苏中、苏北等新四军根据地,发起大规模的“清乡”行动。

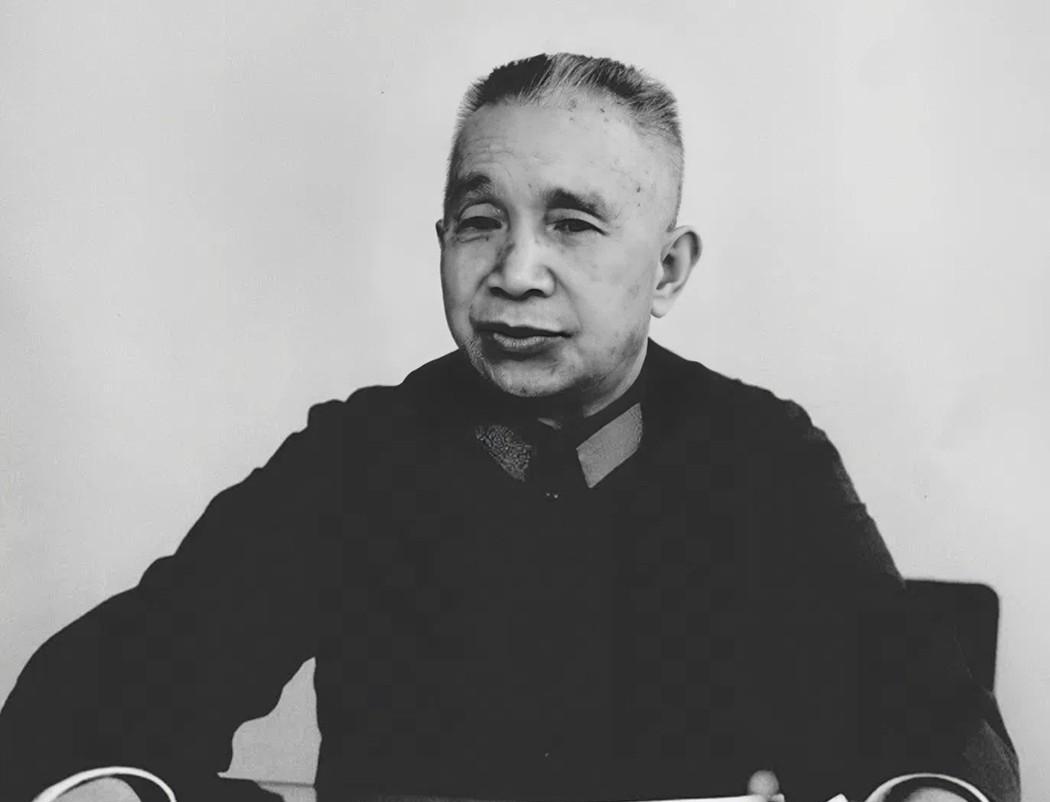

针对日伪军的扫荡,时任新四军第一师师长的粟裕决定召开一次会议,讨论相关应对措施。参加这次会议的,有第一师的高级将领,也有各个军区的领导。

如果这些人出了意外,新四军的损失就太大了,所以对于会议地点的选择,粟裕想了很久,最终决定在如东县一个镇子召开。这个镇子距离日军驻地不算远,按理说,在这里开会,风险很大,容易被日军发现。

但粟裕不走寻常路,他之所以在这里开会,就是因为这里太危险,越危险的地方,有时候反而越安全。

在这里开会,属于灯下黑,正常情况下,日军很难注意到他们。不过粟裕不知道,新四军中出现了叛徒,这个叛徒把这个绝密情报,暗中告诉日军。

这时候,大批日军已经朝他们包围过来。

包围新四军的日军还没有到,警卫员火急火燎,拿了两包香烟递给了粟裕,粟裕看到警卫员的表情,瞬间意识到,这是内线送来的情报。他打开香烟,拿出纸条一看,脸色顿时变了,随即马上命令部队撤退,由于众人行动迅速,气势汹汹而来的日军就扑了一个空。

若非内线及时送出这份绝密情报,恐怕粟裕等人就会被日军一锅端了。事后,粟裕就对相关人员进行了排查,经过仔细的排查,粟裕揪出了这个叛徒。

“多亏了施亚夫啊!”粟裕暗叹道。

藏在香烟中的情报,正是施亚夫送出来的。

施亚夫原来是一名红军,1933年,施亚夫被俘,经审判,他被国民政府判刑15年,关在了南京毛虎桥监狱。

南京沦陷前,施亚夫趁乱跑了出来,这时候的他已经和党组织失联,于是,施亚夫就回到了老家南通,在南通拉了一支抗日队伍,在他的带领下,这支部队日益壮大,已经初具规模,由此引起了日军的注意。

汪伪政府派了一个大汉奸与施亚夫联系,对施亚夫极力拉拢,但这时候,施亚夫已经和粟裕联系上了,他准备率部加入新四军,和新四军一起打鬼子。

粟裕得知日军正在拉拢施亚夫时,就指示,希望施亚夫接受日伪的拉拢,设法在日伪内部站稳跟脚,收集日伪军的军事情报,帮助新四军更好地打鬼子。

施亚夫其实更想在战场上杀敌,但他知道,从事地下工作,同样能为抗日做贡献,想到这,施亚夫毅然投身于这个特殊的战场,他接受了日伪邀请,率部加入伪军,被敌人任命为伪军第七师中将师长。

和那些贪生怕死、能力平平的汉奸不同,施亚夫胆识过人,多次向日军献计,而且得到了日军的采纳。

时间久了,日军就对施亚夫另眼相看。

在一些重要会议上,原本只有日本人才能参加,但有时候,日军也会破例邀请施亚夫参加。这样,施亚夫就可以接触到许多重要情报,收集到情报后,他就通过地下交通员,把这些情报送到了粟裕那里。

比如新四军第一师在如东县开会,被日军知道了,日军准备围剿新四军,就专门召开会议讨论这件事。

听完日军围剿新四军第一师的计划,施亚夫的内心极不平静,但他还是强装镇定,若无其事地在那里听日军的讲述。之后,施亚夫把这个情报塞进香烟盒,让地下交通员交给粟裕,这才让新四军逃过了一劫。

在日伪内部潜伏期间,施亚夫多次向粟裕提供了日军的行动计划,帮助新四军第一师打了很多胜仗。

由于提供的情报太多,日军开始怀疑施亚夫了。

1944年1月,施亚夫得知,日军要对他动手了。

施亚夫不甘心坐以待毙,就发报向粟裕请示,粟裕认为,施亚夫的身份可能已经暴露了,如果继续留在日伪内部,会有生命危险,就让施亚夫尽快率部起义。

得到粟裕的指示后,施亚夫很高兴,这样一来,他就可以结束潜伏生涯,回到“娘家”打鬼子了。

1月5日晚,日军准备对施亚夫下手的前一天晚上,施亚夫带着部队来到了城门口,以出城执行任务为由,要求城门口的日伪军打开城门,放他们出城。

城门口的日伪军早就接到上级命令,自然不肯放施亚夫出城,施亚夫早就猜到了这一点。见日伪军不肯打开城门,施亚夫就带着部队,强行打了出去。

南通城内的日军听到枪声,马上追了过来。

好在粟裕派了一个团的兵力接应施亚夫,在这个团的帮助下,施亚夫成功摆脱了日伪军的追捕,安全地回到了新四军驻地,并受到了粟裕的亲自接见。

率部起义后,施亚夫就在新四军任职,他继续为抗日做贡献,之后还参加了解放战争,立下了很多功劳。

新中国成立后,施亚夫担任过江苏省建设委员会副主任等职务,他于2010年病逝,享年96岁。