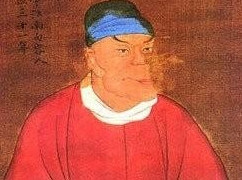

太子朱标死后,朱元璋为何没有立朱棣为太子? 1392 年,明朝太子朱标病逝,65 岁的朱元璋在南京宫城彻夜未眠。这个亲手缔造洪武盛世的帝王,此刻面临着人生最艰难的抉择 —— 皇位该传给四子朱棣,还是长孙朱允炆? 朱元璋出身底层,却对礼制有着近乎偏执的执念。早在洪武三年,他就颁布《皇明祖训》,明确规定 "嫡长子继承制" 为万世不易之法。 朱标作为嫡长子,其地位从未动摇,即便他英年早逝,朱元璋仍坚持 "兄终弟及" 不如 "父死子继",朱允炆作为朱标的次子,因兄长早夭而成为嫡长孙,在宗法制度下拥有天然继承权。 这种制度设计背后,是朱元璋对皇权稳定的考量。他深知,若打破嫡长子继承制,诸子争位的局面将重蹈西晋 "八王之乱" 的覆辙。 正如《大明令》所言:"立嫡以长不以贤,立子以贵不以长",即便朱棣战功赫赫,也无法突破这套延续千年的礼法体系。 朱棣的军事才能虽然毋庸置疑,两次北伐蒙古的胜利足够让他成为最耀眼的将星,但在朱元璋眼中,这恰恰是最危险的信号。 晚年的朱元璋对功臣宿将大开杀戒,本质上是为了防止权臣威胁皇权,而朱棣的 "雄才大略",在朱元璋看来不过是 "野心勃勃" 的代名词。 反观朱允炆,这个 15 岁守孝时哭到呕血的少年,完美契合了儒家 "仁孝" 的标准。他曾修改《大明律》中 73 条苛法,减轻江浙赋税,甚至提出 "以德怀之,以礼制之" 的治国理念,这些都让朱元璋看到了 "守成之君" 的影子。 朱元璋临终前留下遗诏:"皇孙世嫡,富于春秋,正位储极,四海系心",将帝国未来寄托于这个柔弱的少年。 还有一个原因就在于朱元璋对朝堂势力的制衡,朱棣长期镇守北平,与北方将领关系密切,形成了一股强大的军事集团。若立朱棣为太子,势必打破文官与武将的平衡,甚至引发新的党争。 而朱允炆自幼接受儒家教育,身边聚集着方孝孺、黄子澄等文臣,更符合朱元璋 "重文抑武" 的治国理念。 此外,朱元璋对朱标的深厚感情也影响了决策,朱标 25 年的太子生涯中,父子俩建立了超越君臣的信任。朱标去世后,朱元璋将对长子的愧疚转化为对朱允炆的偏爱。 朱元璋万万没想到,他精心设计的制度最终被朱棣用武力打破,1402 年,朱棣攻入南京,朱允炆在大火中消失,靖难之役改写了明朝历史。 这场叔侄之争,本质上是制度与人性的较量,朱元璋用礼法锁住了朱棣的野心,却低估了人性对权力的渴望。 朱棣登基后,一面大肆屠杀建文旧臣,一面标榜 "嫡长子继承制",甚至篡改史书宣称自己是马皇后嫡子。这种矛盾的行为,恰恰暴露了他对朱元璋制度的无奈与妥协,而朱允炆 "宽仁治国" 的理想,最终在铁与血中化为泡影。 总的来说,朱元璋的选择,既是对礼制的坚守,也是对人性的妥协。他用制度筑起的高墙,终究挡不住权力的诱惑。这场皇位继承的博弈,不仅改变了明朝的命运,更留下了 "立贤" 与 "立嫡" 的千年之辩。 朱棣的胜利,或许证明了 "制度是死的,人是活的",但朱元璋的良苦用心,却在历史长河中留下了深深的烙印。