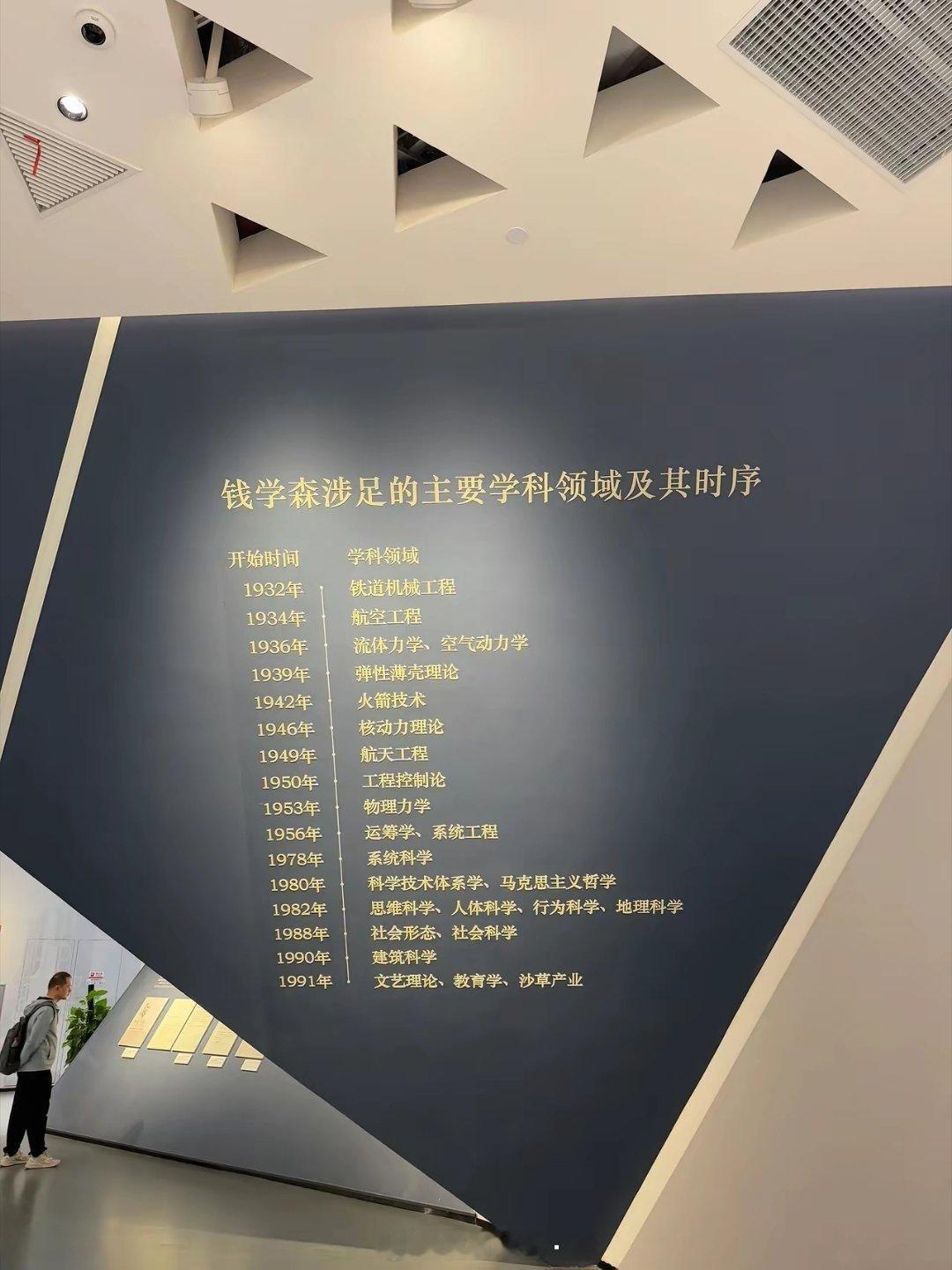

科学家钱学森对“摸石头过河”这一说法有着独特且科学的见解,钱学森认为,“摸石头过河”虽然在一定程度上体现了在实践中摸索,试错的勇气,但在面对重大理论问题和国家建设时,这种方式的预见性较差,可能导致严重的后果。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! “摸着石头过河”是中国改革开放初期一句广为流传的俗语,生动体现了在未知领域中边实践边探索的勇气与智慧。 这一策略在当时的历史背景下,激励人们以实事求是的态度,勇敢尝试、不断试错,逐步摸索出一条适合中国国情的社会主义道路。 然而作为中国航天事业的奠基人、被誉为“中国航天之父”的钱学森,对这一策略却有着更为深刻的科学审视。 他认为,“摸着石头过河”虽有其历史价值,但在面对重大理论问题和国家建设时,缺乏科学预见性的盲目摸索可能导致方向迷失,甚至引发严重后果。 钱学森的见解不仅揭示了理论与实践的辩证关系,也为当今复杂环境下的发展提供了重要启示。 在改革开放之初,中国面临前所未有的挑战:如何从半殖民地半封建社会转型为社会主义国家,没有现成的经验可循。 “摸着石头过河”正是在这一背景下应运而生,鼓励人们在实践中大胆尝试,错了就改,稳扎稳打地前进,这种方法在当时无疑是有效的,它让中国在经济、文化、科技等领域逐步找到适合自己的路径。 例如,农村的家庭联产承包责任制就是在不断试错中确立的,为农业生产注入了活力,钱学森对这一策略的实践勇气表示认可,他深知,在没有前人经验的情况下,敢于迈出第一步是进步的起点。 然而他也敏锐地指出,这种方法存在显著的局限性:如果仅靠摸索而缺乏全局性的理论指导,可能会导致资源浪费,甚至南辕北辙。 钱学森的批判性思考源于他对科学的深刻理解,作为中国航天事业的领军人物,他主导了“东方红一号”卫星和首枚导弹的研制。 这些高精尖的科技项目,绝非仅凭试错就能成功,而是需要精密的理论计算、周密的规划和系统性的论证,他曾以发射人造卫星为例指出,如果仅靠“走一步看一步”,卫星可能早已偏离轨道,不知飞往何处。 这种观点生动说明了理论对实践的不可或缺性,在钱学森看来,科学的预见性如同航海中的罗盘,能够确保实践的方向不偏离目标。 尤其是在关系国家命运的重大战略领域,盲目摸索的风险极高,可能导致人力物力的巨大损失,甚至危及长远发展。 钱学森不仅强调理论的重要性,还提出了一套理论与实践相结合的科学方法,他的“沙产业”理论便是这一方法的典范。 针对全球沙漠化问题,钱学森在20世纪80年代提出通过现代生物技术、水利工程和计算机控制技术,将荒漠转化为可耕种土地的宏伟构想。 这一设想并非空想,而是基于对生态、资源和科技的系统分析,结合中国西北地区的实际情况提出的科学规划,如今,在甘肃武威、民勤等地,设施农业和无土栽培技术的应用,正是“沙产业”理论的成功实践。 这些地区通过科技手段将沙漠变为绿洲,不仅提高了农业生产效率,还改善了当地居民的生活质量,钱学森的这一构想充分体现了科学预见性与实践创新的结合,证明了理论指导下的实践能够高效实现目标。 钱学森的思想对当今社会的发展具有深远的启发意义,随着全球化和科技进步的加速,社会面临的挑战愈发复杂,单纯依靠“摸着石头过河”已难以应对“深水区”的问题。 例如,在产业升级、自主创新等领域,缺乏战略规划可能导致中国在国际竞争中陷入被动,以钱学森的系统观为指引,现代发展需要在顶层设计上下功夫,通过科学理论明确目标和路径。 正如盖房子需要蓝图,国家发展也需要清晰的战略方向,钱学森的“沙产业”实践表明,只有在理论指导下,结合本地实际进行创新,才能最大程度地降低风险、提升效率。 此外,钱学森对领导者预见性的强调也值得深思,他认为,真正的领导者不仅要看到眼前的困难,还要洞察未来的趋势,这种前瞻性需要在广泛的知识储备、深入的调查研究和无私的胸怀基础上实现。 当前,中国正致力于走“中国式现代化”道路,强调独立创新而非盲目模仿欧美模式,钱学森的科学精神启示我们,只有摆脱对外部经验的过度依赖,结合自身实际制定战略,才能在全球竞争中占据主动。 回顾历史,“摸着石头过河”在特定时期为中国的发展注入了活力,但其局限性也不容忽视,钱学森以科学家的严谨态度,揭示了理论指导实践的必要性,并通过航天事业和“沙产业”等实践,为这一理念提供了生动注脚。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:昆仑策2024-2-27《钱学森谈“摸石头”》