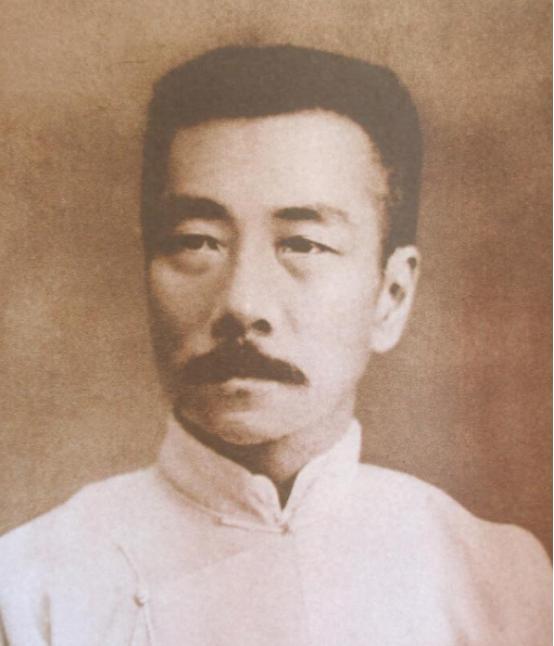

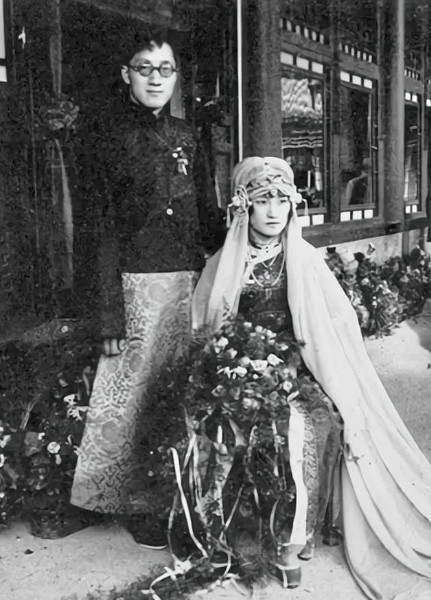

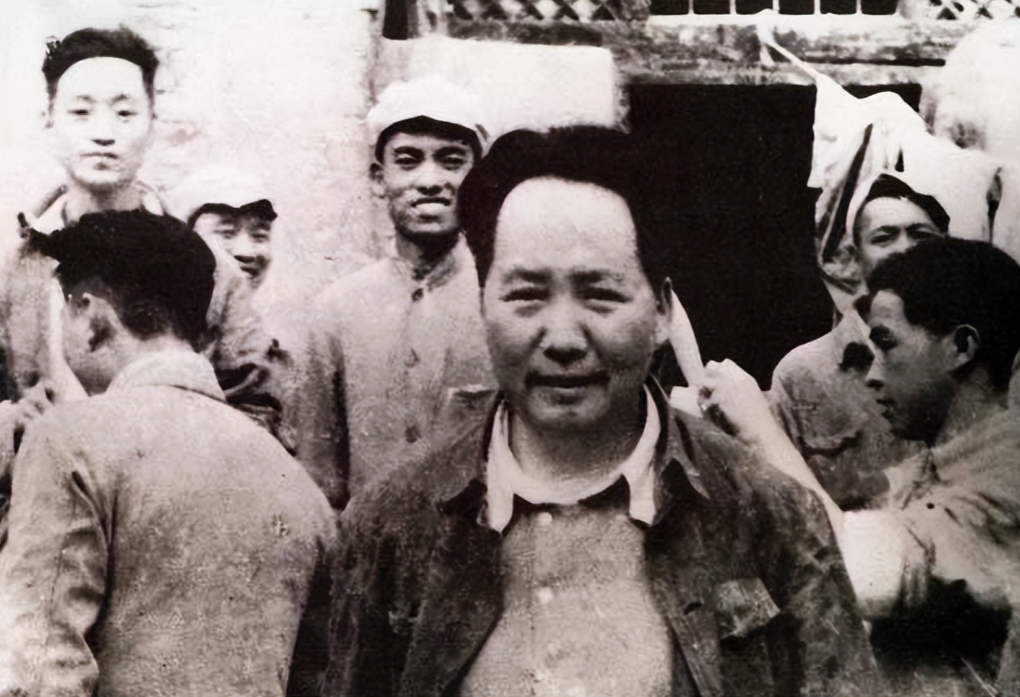

1923年7月19日,周作人狠心掷下一封“绝交信”,跟鲁迅闹掰分家。二人好友许寿裳曾说,他们兄弟不和,坏在周作人那位日本太太身上。 1923年,周作人在一封信中,宣告与鲁迅断绝关系。 在这封信中,他用“鲁迅先生”来称呼哥哥。 鲁迅在收到信后,感到困惑不解,并尝试通过人际关系了解原因,但却始终没有得到周作人的回应。 1926年,鲁迅为了取回一些个人物品,前往八道湾的宅院,不料周作人不仅言语粗暴,还与鲁迅发生了肢体冲突,甚至拿起香炉投向鲁迅。 此时的鲁迅愤怒至极,最终由旁人介入才避免了事态的进一步升级。 鲁迅家族曾经显赫一时。 然而,祖父因科举舞弊而入狱,父亲早逝,家道中落。 鲁迅从小便肩负起了家庭的重担。 在日本求学时,鲁迅帮助弟弟入学江南水师学堂,向他推荐《天演论》。 两人也一同在日本生活,周作人甚至称日本为自己的“第二故乡”。 1909年,周作人娶了比自己年长四岁的羽太信子,而到了1914年,周建人则娶了信子的妹妹羽太芳子,她比周建人小九岁。 羽太信子最初作为鲁迅在日本留学时期的家庭帮工,随后她成为周家的女主人。 然而,周作人的婚姻并不幸福,他与羽太信子的关系日益紧张,经济状况也日渐窘迫。 鲁迅时常寄钱帮助他们渡过难关,甚至不惜自己卖掉家产。 尽管鲁迅竭尽全力支援周作人,但两人的关系却逐渐疏远。 羽太信子的奢侈加剧了家庭的经济压力。 最终,鲁迅不得不召弟弟回国。 鲁迅的生活逐渐有了起色,成为《新青年》的核心人物,并凭借讲师身份在北大等教育机构任职,缓解了经济压力。 他花费大量积蓄购买了八道湾的宅院,终于让家人团聚。 1921年,周建人从家中出发,前往上海谋得了一份新差事。 周建人的离家,像一块投入平静湖面的石子,激起了层层波纹。 在随后的几年里,周建人和鲁迅的关系一度非常亲密。 1923年,他们共同参与了多个文化活动,发表了不少文章,甚至一同游园、共赴宴席。 7月,鲁迅在日记中突然提到,当晚他开始在自己的房间单独用餐,而不再与家人一同进餐。 两天后,周作人也在日记中提到妻子羽太信子突然发生癔症发作,情绪激动,甚至昏厥过去。 到了18日,周作人突然写下了断绝关系的信,向鲁迅提出绝交。 这封信的内容简短而直接,他宣称自己已经不再对过去的事情感兴趣,并表示今后不会再与鲁迅有任何联系。 许寿裳等人曾提到,周作人和鲁迅的矛盾,部分源于信子在家庭中的影响力。 羽太信子出身并不显赫,且性格暴躁,生活奢侈。 她操控着家中的日常开支。 她对家庭的管理极为粗暴,频繁地浪费食物、购买不必要的奢侈品,这让原本经济拮据的家庭雪上加霜。 信子的行为甚至引发了周作人和鲁迅之间的摩擦。 信子不仅花费过度,还不断挑拨家庭成员之间的关系。 鲁迅选择了离开。 随着两兄弟关系的恶化,鲁迅的创作也受到了深刻影响。 鲁迅选择以新的笔名“宴之敖者”继续创作。 “宴之敖者”这一名字,寓意着被家中的日本妻子逼迫而离开家庭的无奈。 鲁迅在这种情感的驱动下,创作出了《铸剑》这部作品。 在鲁迅的作品中,家族纷争和亲情破裂始终是贯穿其文学创作的重要主题。 羽太信子嫁到中国后,始终无法摆脱身为日本人的身份。 日本侵华的背景让她对祖国的侵略感到自豪,常常在周作人面前表现出优越感。 她的言行渐渐变得嚣张,甚至在家中时常更换国旗。 尽管周作人具有较高的学识和才华,但他对现实的认知存在偏差。 他虽然有报国之志,但常常沉浸在自己小小的世界里。 与鲁迅的决裂后,周作人依然过着读书、看报、上课的生活。 羽太信子的性格暴躁,一旦心情不好便会大发脾气,甚至晕厥。 这种行为让周作人无从应对,最终他选择了回避,逐渐养成了怯懦的性格。 长此以往,羽太信子的嚣张气焰愈加严重。 周作人的沉默与退缩为羽太信子的行为提供了空间,最终导致了兄弟之间的疏远。 参考文献;[1]马春花,韩琛.“沉默”的他者——“二周失和”叙事中的羽太信子[J].文艺争鸣,2011(5):125-132