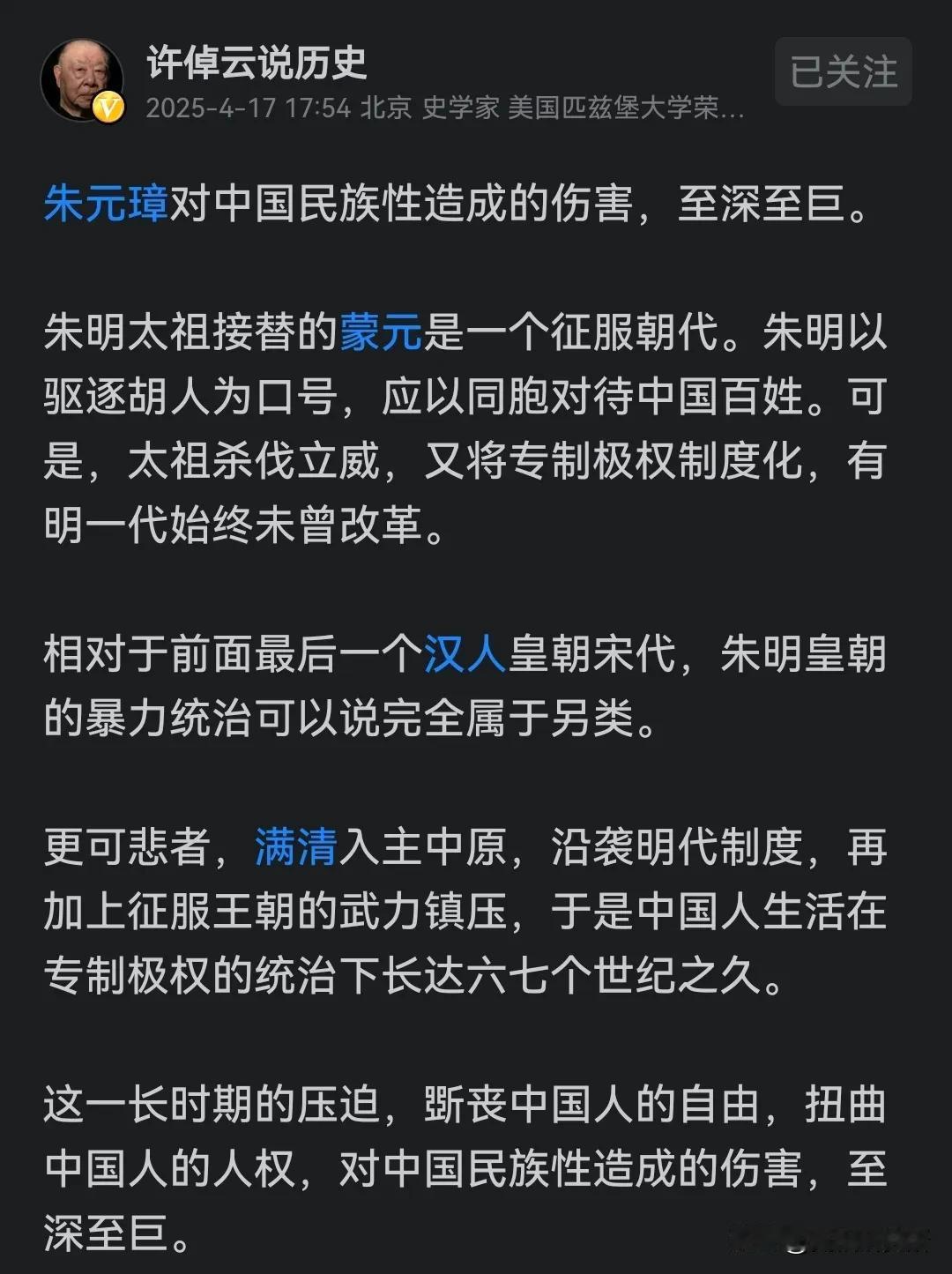

为缓解财政危机的太仓库,为何会将明朝推向灭亡? 从汉时的西域丝绸之路,到大唐长安成为世界贸易中心,再到两宋时期的海上经济贸易的兴起,都证明了我们不仅仅是一个只会“稼穑”农耕的文明,我们还是一个善于经商贸易的民族。农人和商贾在很多的时候是互相成就的。 所以,对一个国家来说,农业和商业应该同步地发展。唯有这样,国家才可以将繁荣兴盛不断地延续下去。 但是大明自太祖朱元璋开始到明末的崇祯皇帝朱由检,却一直是对商贾贸易的事讳莫如深。这就在一定程度上影响了有明一代的经济贸易发展,而财政危机也就成为一直困扰明朝皇帝的问题了。 也许是因为朱元璋出身于贫农的关系,他似乎十分讨厌商人这一群体。所以,在朱元璋称帝建立大明后,一直实行着打压商人的政策,并限制商品贸易的发展。 即便是富可敌国、财能通神的豪商沈万三,也没有逃得过老朱的“五指山”镇压。朱元璋先是将沈万三叫过来,恐吓说要治他资助张士诚养兵的罪,又让他出钱扩建金陵城 。等老沈战战兢兢的拿出钱来修金陵城的扩建工程,又想拿钱犒赏军队来讨好朱元璋时,没想到这个谄媚的行为又是“马屁拍到马腿上了”,朱元璋直接以沈万三“勾结军队,妄图以商乱政”为由将他发配到了云南,家产也悉数充公。 处置了沈万三后,明太祖又把江南一些盐、铁、茶叶等高利润的货物收归国营,在沿海地区更是实行了“海禁”政策,片帆不得下海。于是,在一系列对商业的打压限制后,税收的主体就又重新变为农民了。 等到明朝的中后期,政府的财政危机就已经很严重了。北方与瓦剌和鞑靼的战争使军费水涨船高,中原各省又因为明代中后期世界范围的小冰河期的影响而水旱灾害频发。 而大明祖制规定的农业税又很低,所以尽管国内天灾人祸不断,但中央就是没法拿出钱去赈灾和发军饷,只能在一日又日的“寅吃卯粮”中,东挪西凑。 这样一直到了明英宗正统年间,设立了太仓库,才让明朝的中央政府有了比较稳定的银钱收入来源。 太仓库,是户部所辖的府库之一,其收入来源主要为绵丝、绢布马匹草料、茶叶税、盐课、关税等各地可以折银的收入,还有就是抄没犯罪官员的家产及其所有的田地和商铺的变卖折银。 太仓库制度以及后来的张居正改革的“一条鞭法”,都在一定程度上缓解了明朝政府的财政危机问题,为“隆庆-万历中兴”奠定了一定的物质基础。 虽然太仓库和“一条鞭法”缓解了明代时常出现的财政危机的问题,但这对自明太祖以来形成已久的明代财政、货币政策和经济贸易制度上的缺陷来说不过是赫鲁晓夫式“小修小补”罢了。并且在太仓库和一条鞭法实行后不久,这些新的制度也出现了问题。 太仓库的收入来源在后来又被皇帝“盯”上了,许多原定是户部(太仓库属于户部)的财政收入,都逐渐地转移到了皇帝的私人库房中了。这个情况在嘉靖时期尤为明显。 嘉靖皇帝是一个热衷于道家炼丹玄修的君主,在“壬寅宫变”(宫女们不堪忍受嘉靖帝炼丹“需求”的残害,由杨金英为首的一次刺杀嘉靖皇帝的内宫事件)后,他搬出紫禁城住到西苑,又开始大修道观和另造宫殿,这些都需要大量的财政经费支持,而户部是不可能为一一满足皇帝私欲而动用国库的财产的。 于是,自封了“飞元真君”“万寿帝君”“忠孝帝君”的嘉靖,便运用他的“聪明才智”把原本太仓库的收入都收归为他私有的财产来源了。这样一来,皇帝修多少宫观都是花“自己的钱”,就算御史也不能多说什么。 而太仓库制度的崩坏不过是明朝多年的财政、货币政策的“积弊已久”的一个缩影罢了。隆庆皇帝登基后,曾有一个短暂的时期为“隆庆开关”。 即开放海外贸易从而增加商业税和海关税。于是,随之而来的便是一段时间的国外白银大量流入,国家的财政收入的大幅度增加。可是没有多长时间就因为太祖祖制的规定以及沿海的海盗倭寇问题重新出现,短暂的开关又很快被废止了。