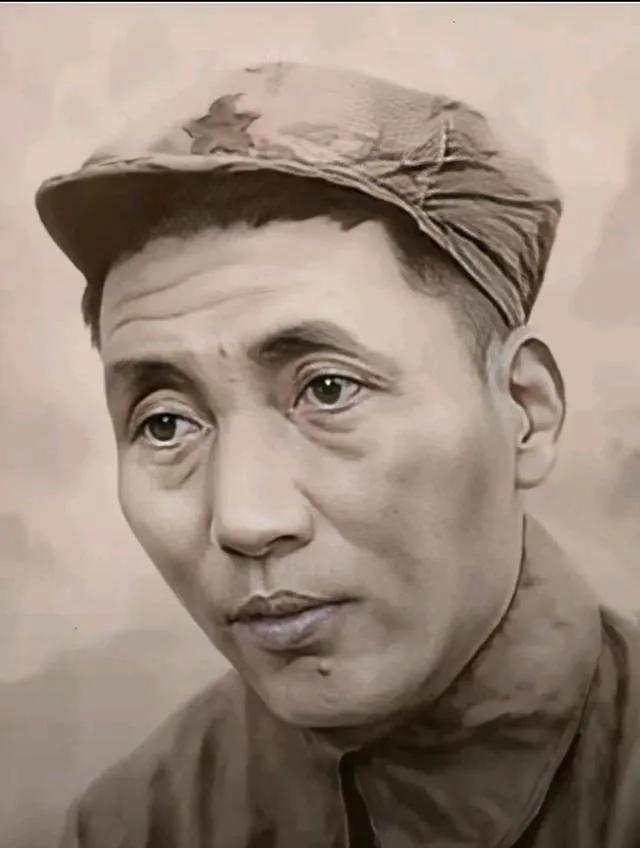

1941年,斯大林跟朱可夫吵得特别厉害,就在他俩吵得正凶的时候,斯大林的侍卫长冲进来,狠狠地给了朱可夫两巴掌。 1941年,苏联正被二战德军的铁蹄逼得喘不过气。那年夏天,斯大林和朱可夫在克里姆林宫吵得不可开交,争的是如何应对德军闪电般的进攻。就在两人火药味浓到顶点时,斯大林的侍卫长阿尔季耶夫突然冲进来,甩手给了朱可夫两巴掌。这两下脆响,不光扇懵了朱可夫,也让旁人瞠目结舌。这巴掌背后到底藏着啥意思?是斯大林的暗示,还是侍卫长自己的主意?这段历史像个谜,吊足了胃口,咱今天就来扒一扒。 1941年6月,德国撕毁《苏德互不侵犯条约》,发动“巴巴罗萨计划”,百万大军直扑苏联。开战没多久,苏联红军就被打得节节败退,损失惨重。斯大林作为最高领袖,压力山大,他一贯习惯用铁腕掌控一切,连军事决策也不例外。而朱可夫,当时已经是苏联顶尖将领,靠着实战经验和硬脾气崭露头角。德军来势汹汹,斯大林把前线指挥的重担压给了朱可夫,但两人对怎么打仗却完全不对付。 那时候,德军坦克和飞机像开了挂,苏联工业重地和几十万部队眼看就要保不住。朱可夫主张撤退,把部队拉回来保存实力,等机会反击。可斯大林不干,他觉得撤退就是认怂,坚持要死守阵地。这俩人一个是铁血统帅,一个是战场硬汉,想法撞在一起,火花四溅,吵得那是天翻地覆。 吵架的焦点很简单:撤还是不撤。朱可夫从军事角度看,德军攻势太猛,硬拼只会全军覆没,他想通过撤退换取喘息空间,再找机会翻盘。这种想法在战场上挺务实,但斯大林不吃这套。他眼里,撤退就是丢脸,甚至可能动摇军心和政权稳定。斯大林习惯了发号施令,根本听不进反对意见,而朱可夫也不是省油的灯,敢当面顶撞。这场争吵就这么僵住了,谁也不让谁。 就在这时候,侍卫长阿尔季耶夫闯了进来。他是斯大林的贴身保镖,平时沉默寡言,但地位特殊,直接听命于斯大林。他一进来,二话不说,上去就给了朱可夫两巴掌。这动静来得太突然,彻底打破了僵局。 这俩巴掌到底啥意思?历史没留下阿尔季耶夫的解释,但咱可以从当时的情况推敲一下。首先,这事发生在斯大林眼皮底下,他没阻止也没发火,说明这巴掌多半跟他脱不了干系。一种可能是,斯大林通过阿尔季耶夫动手,给朱可夫敲个警钟:别太放肆,服从命令才是你的本分。毕竟在斯大林的体系里,军人就是工具,挑战权威的下场通常很惨。 还有种说法,这两巴掌是阿尔季耶夫自作主张。他作为斯大林的亲信,可能看不惯朱可夫跟老大叫板,想用这种方式提醒他收敛点。不过这种可能性不大,毕竟没斯大林点头,他不太敢随便动手打高级将领。 更实际的分析是,这两巴掌既是警告,也是逼朱可夫低头。苏联军队讲究纪律,朱可夫再牛,也不能越过斯大林的红线。这一下,不光是肉体上的教训,更是心理上的震慑,让他明白谁才是真正说了算的人。 挨了巴掌后,朱可夫没当场翻脸,但地位立马受影响。没过几天,他就接到命令,被革职降为预备司令员,前线指挥权交给了别人。这对他来说是个不小的打击,毕竟他刚证明了自己的能力。可新上任的指挥官没朱可夫那两下子,前线很快就崩了,工业重地丢了,六十多万士兵没了。斯大林一看这不行,只好又把朱可夫召回来,重新任命他为前线总指挥。 朱可夫回来后没废话,迅速调整策略。他用埋地雷、死守阵地的办法,硬生生挡住了德军坦克的攻势,还收复了部分失地。这场胜利不光救了苏联的命,也让朱可夫成了民族英雄。那两巴掌虽然让他吃了亏,但也间接促成了后面的转机,挺讽刺的。 这事儿听着挺戏剧化,但细想不奇怪。斯大林那时候疑心重,手腕硬,对付不听话的人从不手软。朱可夫挨这两巴掌,既是个人命运的低谷,也是苏联抗战的一个缩影。那会儿的苏联,内斗和外战搅在一起,领导层矛盾随时可能影响大局。这两巴掌就像个放大镜,把斯大林的控制欲和朱可夫的倔强都照得清清楚楚。 再说阿尔季耶夫,他在这段历史里就是个执行者,没啥个人色彩。别把他想成啥正面角色,他就是斯大林意志的延伸。这事儿也不值得美化,斯大林的独断和高压政策害了不少人,朱可夫能扛过来,靠的是真本事和点运气。 这两巴掌,扇出了朱可夫的屈辱,也扇出了苏联抗战的波折。历史就是这样,细节里藏着大故事。这事儿你咋看?是斯大林太强势,还是朱可夫太硬气?阿尔季耶夫的巴掌到底是为啥?欢迎在评论区聊聊你的想法,咱一起挖挖这段历史的深层味道!

![无忧渡天庭反骨仔聚集地笑死,哪吒开会[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/17146341583679990091.jpg?id=0)