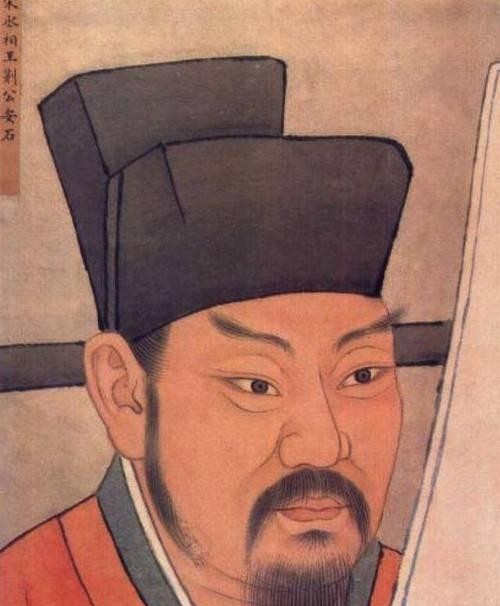

北宋神宗元丰四年,一场人神共愤的大案,父子同时享用下属官员的妻子,只因涉及宰相,居然无人敢管。 大理寺一个不起眼的小司直,硬是扔出了一颗重磅炸弹。 石士端,家境普通,家风端正,却撞上一桩烂透了底的权贵丑闻,那年春天,开封府悄悄传出一条消息:“有人闯房捉奸,告到御前。” 捉的不是外人,是同住屋檐下的房东王温州,北宋登闻检院谏议大夫。 房子是租的,脸是丢的,更惊人的是——捉奸现场,王温州不是一个人,旁边还躺着自家儿子王仲甫。 父子同屋共淫一妇,乱伦恶行摆明了当,现场被石士端撞个正着。 说起这桩案子,开封城当时满城风语,人人避谈。 不是怕石士端,是怕王家,王温州不算大官,但有个哥哥叫王珪,时任宰相,正掌握实权。 这桩丑闻要是坐实,不光王温州得完蛋,连王珪面子也得撕烂。 石士端不怕,写状纸直接告到开封府,开封府看了一眼,吓得赶紧往上递——不敢接。 案件一路捅到宋神宗,圣旨下来,交给大理寺查。 按律法,奸淫有夫之妇者徒刑两年,父子共奸,另加重论,正常来说,这种事翻不了身,直接流放都轻。 可偏偏,案子刚交给大理寺那边,风向就变了。 王珪出手,大理寺正卿先私下,送给石士端一套房子,劝他息事宁人。 当官的能屈能伸,石士端不动,房子照收,状纸照告,朝廷气氛紧张,王珪一句话也没说,全在幕后布局,大理寺查得再细,结局早定了。 宋神宗最后下诏:适逢大赦,王温州父子无罪释放,一个月后复职如常。 这不是司法,这是笑话。 御史朱服也看不下去,上表弹劾,言辞犀利,结果没等辩完就被压下去,皇权装聋,宰相护短,一桩本应震慑天下的丑闻,就这样打了水漂。 更可笑的是,石士端反倒成了麻烦制造者。 大理寺送房,不是补偿,是封口;朝廷缄默,不是中立,是纵容。 王温州父子没事,石士端却处处碰壁,升迁无望,后来甚至一度被冷落在外。 这一幕背后,是当时官场的真实面貌——不是法不容情,而是权压一切。 法度是纸糊的,王珪一句话,能把纸烧成灰。 当年正值王安石变法末期,新旧两党撕扯不休,王珪身为旧党骨干,在朝堂权势熏天。 变法斗争看似是理念之争,背后其实就是资源和利益的博弈。 王温州那点破事儿,不过是这张庞大利益网中一个小疙瘩,但因为曝光,成了整个系统的耻点。 民间议论越来越多,甚至出现了戏文,把王温州和王仲甫演成了“人间禽兽”。 书铺一度被查封,但传抄不断,越禁越火。 正史不记,野史疯传。为什么?记不得,不是不重要,是“不能记”。 一个大宋王朝,居然对一桩如此严重的乱伦丑闻,选择噤声,只留下只言片语在边角——有人认为是因为牵连到宰相;也有人说,是为了保住士大夫门第的体面。 但体面是假的,恶臭是真的。 从“石士端告奸”到“石士端失势”,这不是个案,是整个北宋,法治系统一次集体溃败。 权贵犯法,百姓噤声,石士端不算草民,七品官也混了十年,但在这场权力与法律的博弈中,连个泡都没冒出。 宋律再细,也挡不住王家的手,法官再公,也挡不住宰相的影子。 奸情可以赦,诬告可以编,最后输的,永远是站在道义一边的人。 这一案和当年“乌台诗案”形成了冰火两重天。 苏轼写诗几句讽刺朝政,就被关进大牢;王家父子践踏人伦,反而稳坐高堂,诗人得罪朝堂,法律如山;权贵践踏礼法,纸糊如烟。 这不是两个案件,这是两套标准。 石士端从未反悔,离京后彻底淡出官场,有说法他终身未再娶,也有人说他在乡野教书育人,终日不言时政。 王温州之后一路高升,王仲甫也入仕无碍,两人再没因那桩事吃过亏。 百姓私下说,宋朝不怕天灾,不怕战乱,就怕王家这类人。 宋神宗当年还试图整肃风气,但王珪这样的人握着朝纲,不发声也能定乾坤。 一桩奸案,没砸碎王家的门楣,砸的是朝廷的脸。 如今翻史书,很难找到这段记录的正经出处,更多藏在笔记、传闻、野史里,但这不代表没发生,只代表有人不想人知道。 参考资料: 胡三省.《资治通鉴音注》卷三百二十六,元丰四年条下注.