抗战胜利后,陈诚主持裁军,把大量军官裁减,但又不管他们死活。黄埔一期少将陈天民,望着饿的大哭的五个孩子,绝望之下自杀。

1945年,随着抗战胜利的到来,国民政府面临的首要问题之一,就是如何精简军队。

长时间的战争消耗了,大量的资源与精力,军队膨胀到难以承受的地步。

蒋中正指示陈诚主持裁军事宜,而陈诚按照上级的要求,毫不手软地裁减了大量军官。

事实上,许多人并没有得到相应的安置,尤其是那些在战场上,立下战功的军官们,他们的生活和未来陷入了困境。

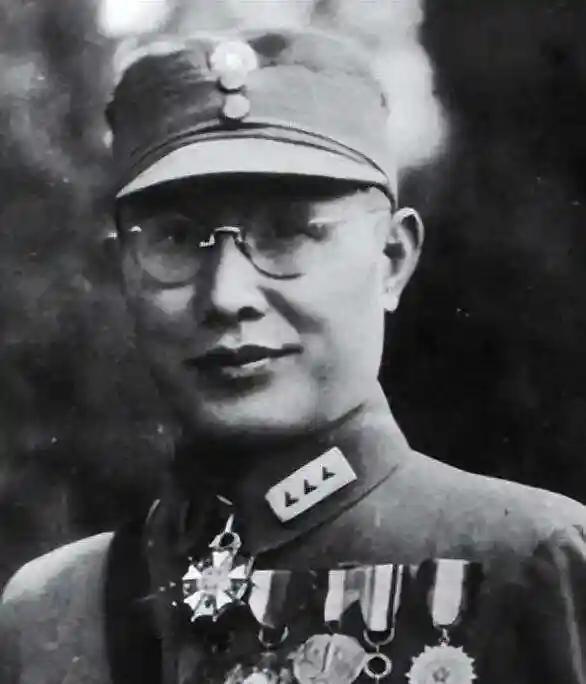

在这些被裁军官中,有一个名字是众人熟知的,他就是黄埔军校一期的少将——陈天民。

作为一名经历过战斗的军官,陈天民的生涯充满了荣耀与血泪。

他曾多次参加战斗,为国民政府做出了不小的贡献。无论是面对强敌的正面战斗,还是在艰难的局势中保持冷静,他都展现出过人的胆略与指挥才能。

在抗战胜利后,这个曾经的英雄,却如同一颗被丢弃的棋子,失去了方向与依靠。

陈天民与其他许多军官一样,面临着裁军带来的失业问题。

即便他有过辉煌的战绩,在陈诚主导的裁军过程中,过往的功勋,没有为他带来,任何实质性的保障。

国民政府对他的贡献不再看重,原本属于他的一切,如今都成为了过眼云烟。

更糟糕的是,陈天民的家庭,也未能免受波及,曾经身居高位,战后失业,让他的家庭陷入了,极度贫困之中。

陈天民的妻子,曾是他心中的坚强后盾,也无法抵挡贫困带来的重压。

孩子们因为缺乏足够的食物,常常面黄肌瘦,饿得忍不住哭泣。

五个孩子的痛苦,成了陈天民心头挥之不去的梦魇,每当看到他们在饥饿中挣扎时,他内心的痛楚与无力感油然而生。

这个曾经在战场上呼风唤雨的将军,曾带领队伍克敌制胜,如今却不得不面对家庭的困境,无法为孩子们提供一口温饱。

尽管他曾多次去寻找工作,甚至向一些曾经的战友求助,由于年龄和身体原因,依然没有能够找到任何合适的机会。

他曾是战场上的英雄,如今却成了社会的弃儿。

生活的重压、无助的现实,以及对未来的深深绝望,让他渐渐失去了生存的动力。

有一天傍晚,陈天民坐在家中,看着眼前饿得虚弱的孩子们,他的心被痛苦压得无法喘息。

他不知道该如何,给他们更好的生活,甚至不知道,自己还能坚持多久。无助、绝望的情绪将他吞噬,他感到自己彻底走到了尽头。

无论是曾经的战友,还是社会的冷漠,都让他感受到前所未有的孤立和绝望。

那一晚,陈天民做出了一个决定。他把自己关在屋里,吞下大量的药,想要结束这一切。

他希望自己的死,能解救自己和家庭免于更多的痛苦。

就在他陷入昏迷之际,妻子及时发现了异常,急忙把他送往医院。经过医生的紧急抢救,陈天民最终脱离了危险。

成功地保住了性命,但这次事件,却成为了他人生的转折点。

陈天民的妻子在医院里,守了几天几夜,看着丈夫逐渐从昏迷中苏醒,她心中的担忧与恐惧,未曾消散。

丈夫的痛苦不会因为一次抢救而消失。生活依然是那样的沉重,未来依旧是那么渺茫。

陈天民从医院出院后,变得更加沉默寡言,无法忘记那五个,饿得肚子咕咕叫的孩子,无法忘记自己在失业的深渊中,挣扎的每一刻。

他开始反思,自己这一生究竟是为了什么?曾经为了国民政府奋勇作战,誓死捍卫尊严,可如今却不得不,面临家庭贫困的尴尬境地。

社会的冷漠,国民政府的忽视,让他陷入了深深的迷茫与痛苦。

无论是陈天民,还是其他类似境遇的军官,他们的命运仿佛,都在国民政府裁军的风暴中,被无情地碾压。

国民政府对这些军官的安置政策并不关心。即便他们曾为国家打下江山,当战斗结束,便迅速转向其他事务,抛弃了这些,为国民政府付出过一切的英雄。

他们没有得到应有的补偿,反而要面对一个冷漠的社会,和无法解决的困境。