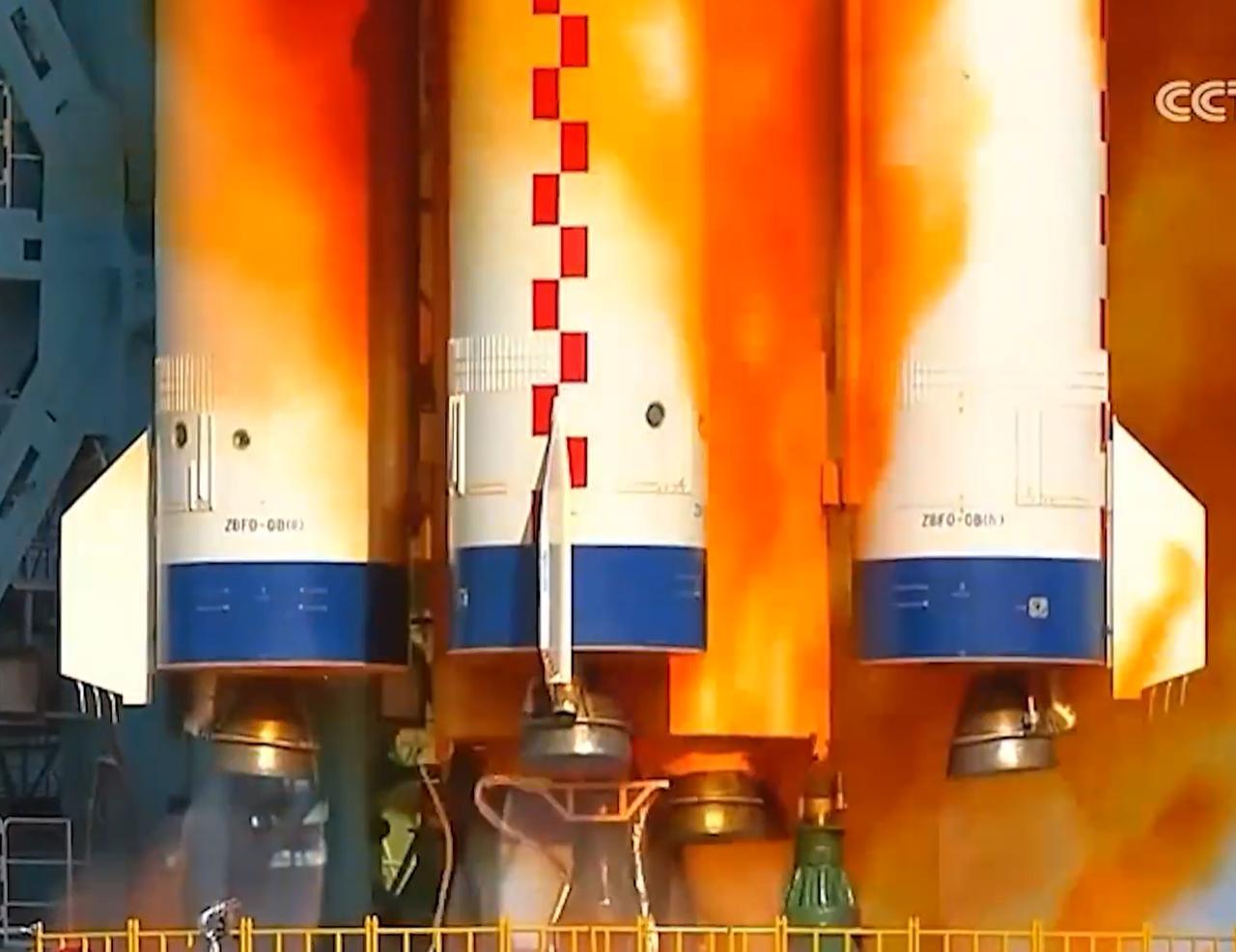

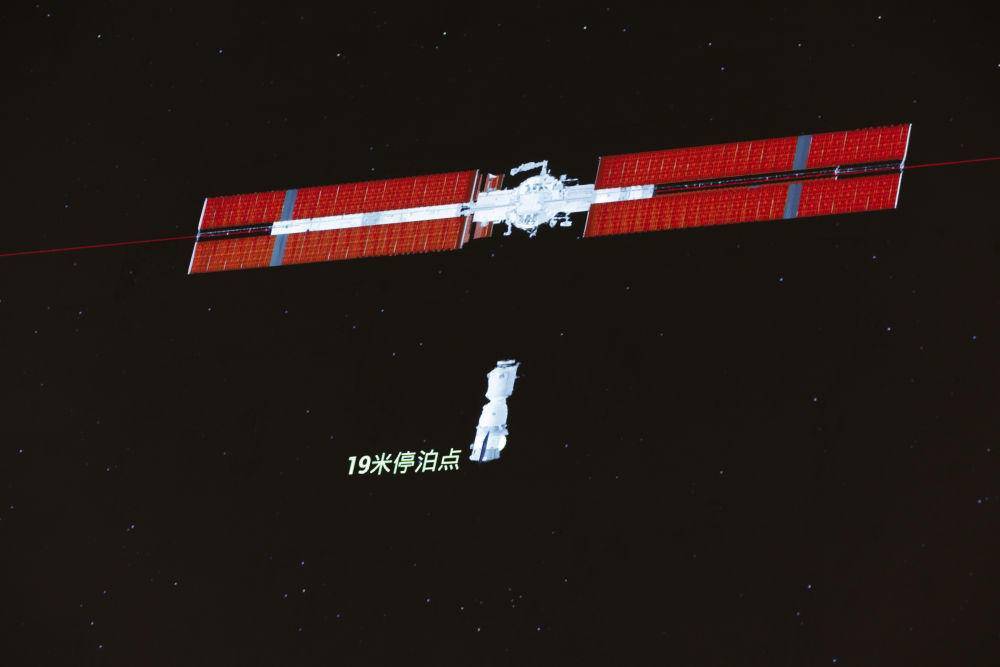

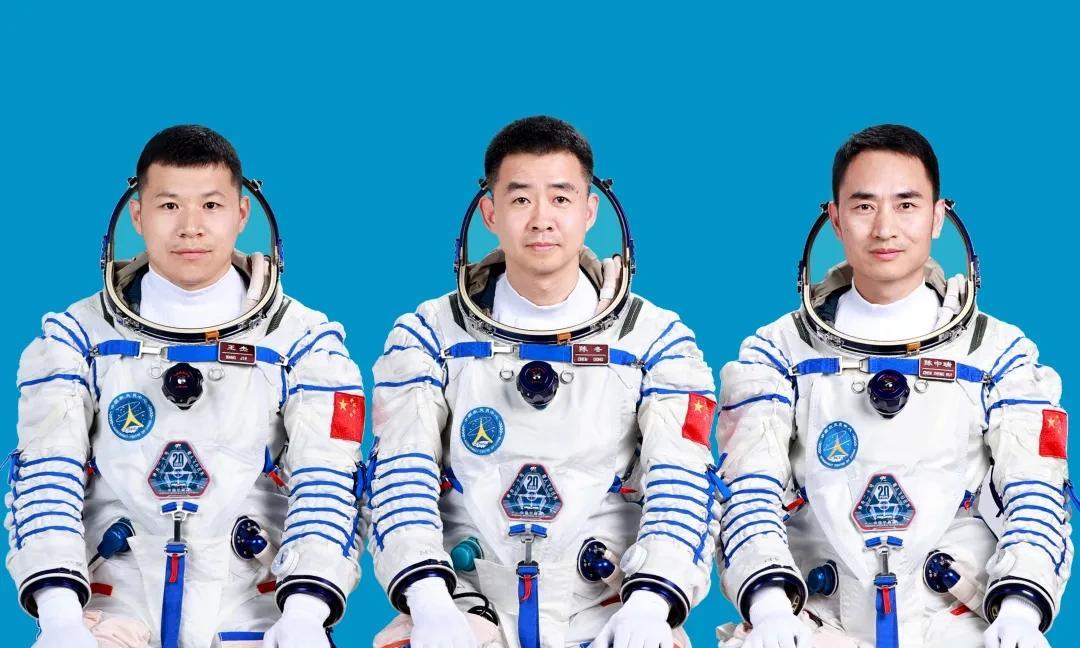

神舟二十号腾空而起!中国航天再创辉煌! 2025年4月24日,酒泉卫星发射中心再次成为全球焦点。随着长征二号F遥二十运载火箭的轰鸣声,神舟二十号载人飞船载着陈冬、陈中瑞、王杰三名航天员直冲云霄,开启了中国空间站应用与发展阶段的第五次载人飞行任务。这一天恰逢第十个“中国航天日”,发射窗口的选择不仅基于工程安全考量,更承载着中国航天人的特殊情怀。 此次任务中,神舟二十号飞船完成多项技术升级:轨道舱有效上行容积增加20%,能搭载更多短期消耗品和精密试验载荷;遥控设备重量减轻至原先的42%,提升了稳定性和可靠性。飞船在发射6.5小时后与中国空间站径向对接口成功对接,与神舟十九号乘组完成“太空会师”。三位航天员将在轨驻留约6个月,开展59项空间科学实验,包括首次以涡虫为研究对象的再生实验、斑马鱼蛋白稳态研究以及链霉菌空间活性物质探索。 指令长陈冬是中国航天员大队大队长,曾参与神舟十一号、十四号任务,亲历空间站从建造到应用的全过程。陈中瑞与王杰作为“太空新人”,分别来自空军和航天科技集团,他们的加入标志着中国航天员队伍代际传承的深化。发射现场,金色的阳光为火箭镀上“战甲”,智能化检测设备与机器人装配系统等创新技术,确保了任务的高精度与安全性。 中国航天的每一步跨越,不仅是技术的突破,更是一种精神的延续。与近年来美国航天事故频发的态势相比,神舟二十号任务的稳健显得尤为可贵。1986年挑战者号因密封圈缺陷爆炸、2003年哥伦比亚号因隔热层损毁解体,两起事故暴露了NASA在风险管理与文化上的系统性缺陷。 而中国航天通过严谨的流程设计,如58台主发动机的冗余保障、机器人装配系统减少人为误差、数字化全流程管控等,构建起多层安全防线。这种对细节的极致追求,正是中国航天成功率100%的底气所在。 航天员的选拔与训练体系,同样折射出中国航天的独特理念。陈冬从1500小时飞行经验的空军一级飞行员,到三度出征太空的指令长,其成长轨迹印证了中国“老带新”传统的有效性。陈中瑞与王杰的加入,则打破了专业背景壁垒,体现了航天队伍多元化的战略布局。这种“传帮带”模式,与美国商业航天过度依赖个别明星企业的风险路径形成鲜明对比。 当SpaceX等公司加速推进载人航天时,中国选择以系统性人才培养保障事业可持续性,这或许是对“航天强国”更深刻的诠释。 中国航天对核心技术的自主掌控,正在打破传统航天强国的垄断格局。神舟二十号使用的国产化元器件占比达到98.7%,从火箭发动机到舱内环控生保系统,关键技术均实现完全自主。与之形成对比的是,美国SLS火箭首飞推迟十余年,重要原因正是关键部件依赖国际供应链。这种差异背后,是中国航天坚持“将饭碗端在自己手里”的战略定力。2024年公布的《航天白皮书》显示,近五年中国航天领域发明专利授权量增长237%,自主创新已成为突破“卡脖子”困局的核心动力。 空间站的应用成果,正在重塑人类对宇宙的认知。神舟二十号搭载的涡虫再生实验,可能为太空损伤修复提供新思路;斑马鱼研究将揭示微重力对脊椎动物的影响;链霉菌实验则有望发现新型抗生素。这些探索绝非“为科学而科学”,2024年空间站已产出150项专利,从耐辐射微生物到脑类器官芯片,每一项发现都可能落地为民生技术。相较于国际空间站多年来的重复性实验,中国正以明确的问题导向,开辟空间科学的新疆域。 在神舟二十号升空同日,中国宣布天问三号火星取样任务向全球开放20千克载荷合作,并与50余国签署近200份航天协议。这种“共享式探索”,与美国“阿耳忒弥斯协定”排他性条款形成反差。当某些国家或地区筑起“技术高墙”时,中国正用实践证明:航天事业可以成为人类命运共同体理念的最佳注脚。 从无人飞行到长期驻留,从技术追赶到引领创新,中国航天用三十载光阴完成了史诗级跨越。神舟二十号的成功,不仅是空间站应用的里程碑,更预示着中国航天进入“产出驱动投入”的新阶段,未来十年,上千项科学实验将在此开展,扩展舱段与巡天望远镜等计划已列入日程。 航天事业的魅力,在于它始终映射着人类最本真的好奇心与探索欲。当陈冬在出征仪式上向人群挥手时,当王杰在失重环境中首次操作实验设备时,当酒泉的欢呼声穿透戈壁时,我们看到的不仅是技术的胜利,更是一个民族对星辰大海的永恒热忱。