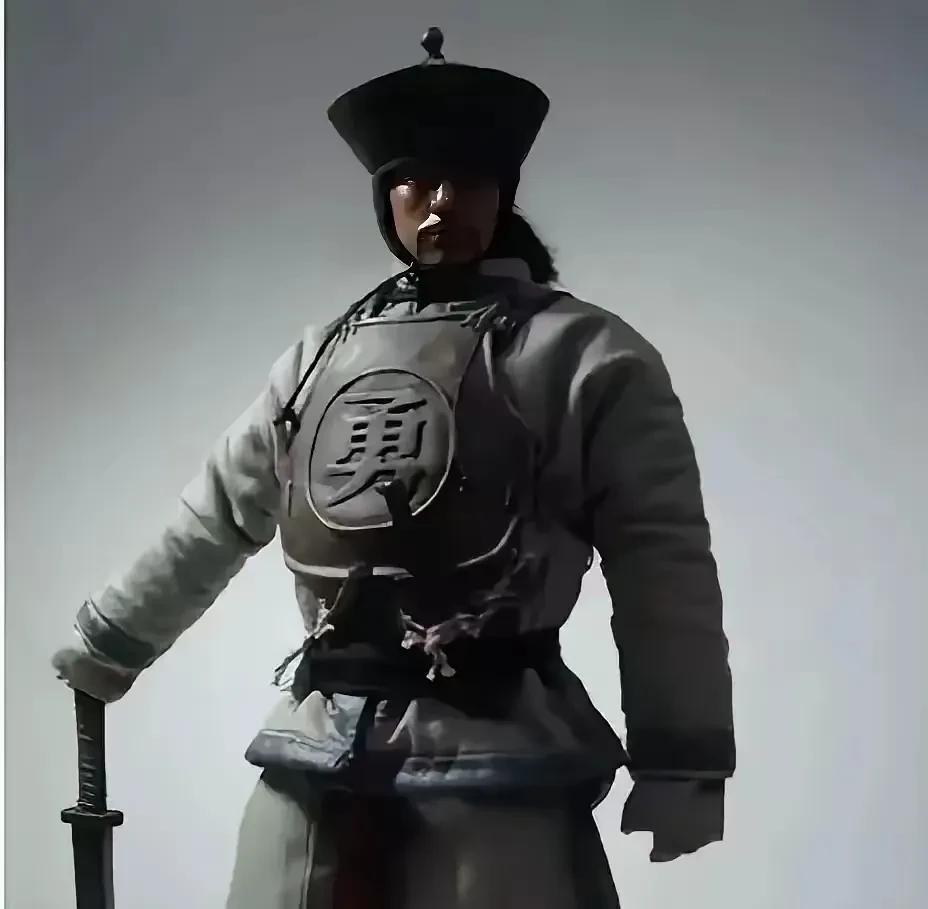

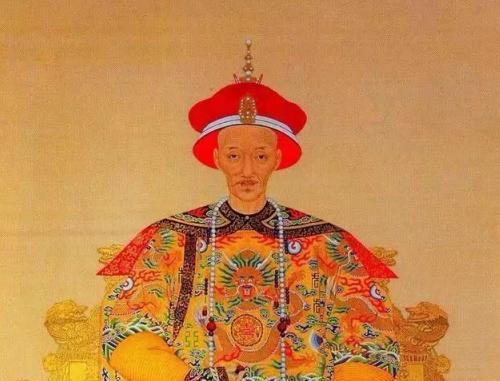

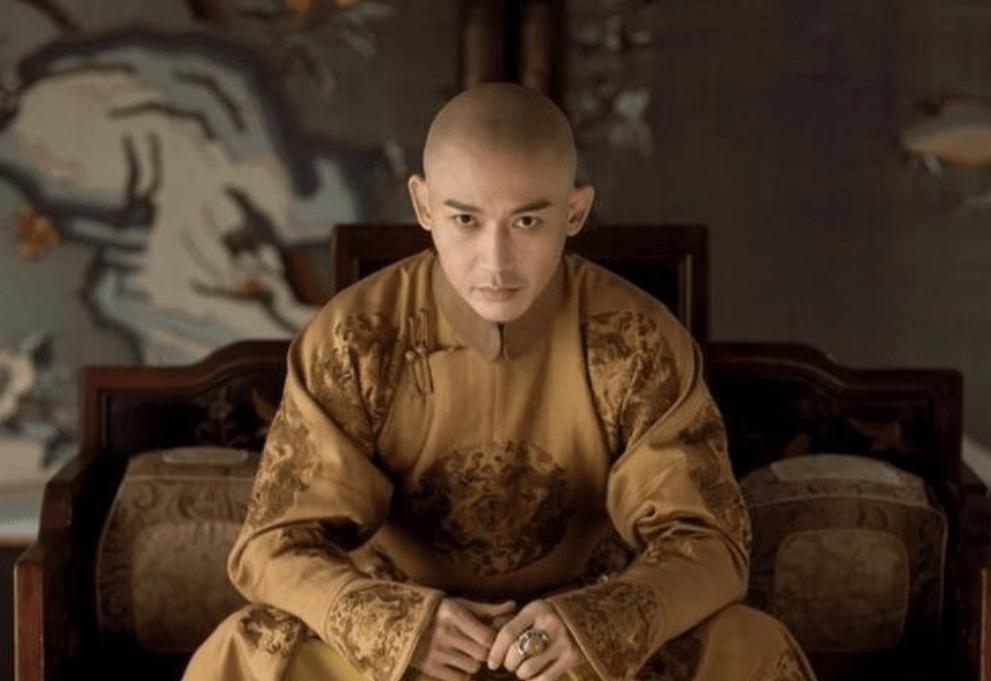

乾隆一天的作息,从早忙到晚。按照乾隆的作息,现代人能适应吗? 在中国历史上,乾隆皇帝以其独特的勤政形象闻名于世。清晨四点,乾隆就已经起床开始他一天的工作。 这个时间点远早于普通百姓的作息,甚至在乾隆起床前的一个小时,宫中的太监和宫女就已经开始为皇帝的起床做准备。 从起床到朝祭之间,每个环节都有严格的规定和礼仪要求。宫女们按照固定的顺序为皇帝整理衣冠、梳洗打扮,即使是最简单的叠被子,也必须由专门的宫女完成。 穿戴整齐后,乾隆会前往坤宁宫进行朝祭。这不是一个简单的形式,而是清朝统治者每日必须履行的重要礼仪。 朝祭时,皇帝身着属于吉服范畴的龙袍,这种服饰比日常朝服略次一等,但在众多皇帝服饰中仍属常用的重要礼服。 许多人认为皇帝的生活悠闲自在,但实际情况恰恰相反。清朝的朝政制度虽然不要求皇帝每日上朝,但这并不意味着政务工作的减少。 清朝实行的是十日一朝或五日一朝的制度,这种制度设计有其深层的政治考虑。通过减少例行朝会的频率,皇帝可以将更多时间用于处理具体政务。 当遇到上朝的日子,乾隆甚至要推迟用早膳的时间。上朝期间,四品以上的京官需要在乾清宫门外等候,按照规定汇报工作。 御膳房每天都要准备四十八道菜,这不仅仅是为了满足口腹之欲,更是体现皇权的威严。每道菜品都要经过严格的验毒程序,从银制验毒牌到太监试吃,层层把关。 这些看似繁琐的规定,实际上构成了一个完整的帝王日常管理体系。从清晨的起居到政务处理,再到饮食起居,每个环节都渗透着皇权的威严和制度的约束。 在位六十年间,乾隆始终保持着这样的作息节奏。即便在寒冬酷暑,这套严格的作息制度也鲜有改变。 在清朝庞大的政务处理系统中,奏折制度是最重要的信息传递方式。这一制度始于康熙年间,通过要求部分亲信官员在请安折中夹带重要信息,逐步建立起了一套完整的信息传递体系。 雍正继位后,进一步扩大了密折的使用范围,使之成为皇帝了解全国政务的主要渠道。这种制度的完善让皇帝能够及时掌握全国各地的重要情况。 每天上午九点开始,乾隆就要开始处理来自全国各地的奏折。这些奏折会根据事情的轻重缓急进行分类,涉及军情、灾情等紧急事务的奏折会被优先处理。 批阅奏折看似简单,实则需要极大的专注力和判断力。一份奏折中往往包含多个问题,皇帝需要逐字逐句地仔细阅读,以免遗漏重要信息。 乾隆的批示方式非常独特,打破了人们对帝王批示必须严肃庄重的刻板印象。对于一些简单的事务,他会直接用"知道了"、"照办"等简单的话语回复。 处理完奏折后,下午一点左右是召见大臣的时间。这个环节主要是与军机大臣讨论重要政务,研究解决方案。 军机处是清朝最高的行政机构,军机大臣们需要就重大事务向皇帝进行详细汇报。这种面对面的交流让政务处理更加高效,也让皇帝能够直接了解臣子们的想法。 在繁忙的政务之余,饮食作息也是皇帝日常生活的重要组成部分。清朝皇帝每天的饮食制度采用"两正餐两小食"的方式,这种安排既保证了营养供给,又不会因过度饱食影响政务处理。 乾隆的用餐时间控制得非常严格,一般在十五到二十分钟之内完成。这种高效的用餐方式,体现了他对时间的珍惜和对政务的重视。 御膳房的管理制度极为严格,从食材的选择到烹饪方法都有详细的规定。每道菜品不仅要考虑口感,更要注重营养搭配,确保皇帝的身体健康。 值得注意的是,乾隆对饮食有着极高的要求,特别注重食材的新鲜程度。在他的要求下,御膳房甚至在冬季也要准备火锅,这反映出乾隆对饮食的讲究。 这种繁忙的工作节奏几乎贯穿了乾隆在位的六十年。每天至少十个小时的工作时间,加上严格的作息制度,构成了一个勤政皇帝的日常生活。 通过这些制度化的安排,乾隆成功地管理着这个幅员辽阔的帝国。从奏折批阅到大臣会见,从饮食起居到政务处理,每一个环节都体现出了清朝朝廷的高效运转。 在历史上,乾隆不仅是一位勤政的皇帝,更是一位多产的文学创作者。他一生创作诗词多达四万三千余首,这个数量几乎接近《全唐诗》的总量。 这些诗词作品涵盖了政治、生活、艺术等多个方面,展现了一位统治者丰富的精神世界。每天晚上六点到九点是乾隆的休闲时间,他常常会在这段时间阅读或创作。 三希堂是乾隆最喜欢的去处之一,这个面积仅有四十八平方米的空间收藏了大量珍贵的书画作品。在这里,乾隆不仅欣赏艺术品,还会在其上题跋和钤印,这种行为虽然引起后人争议,但也成为了清代艺术收藏的独特现象。