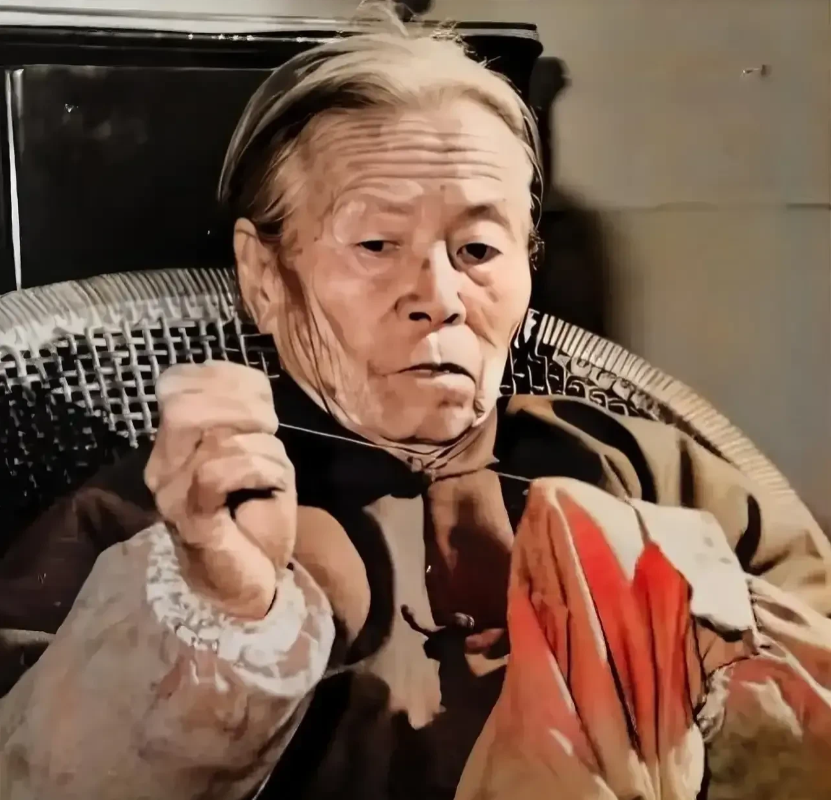

1979年,上海知青戴建国不顾反对娶一农村女子,谁知新婚夜,妻子就大喊大叫,一拳将他打得流鼻血。事后,岳母叹气道:“你别再管了,自己回上海生活吧!”哪料他却笑道:“没事,我喜欢!” 1979年的早春,东北黑土地上,一场婚礼引来全村的关注。上海知青戴建国与本地姑娘程玉凤的结合,在诸多反对声中坚定地走到了一起。 婚礼当晚,村民们聚集在新房外,不时传来屋内的尖叫和打闹声。突然,门被猛地推开,戴建国捂着鼻子走出来,鲜血从指缝中渗出,脸上还有几道深深的抓痕。 "建国啊,这样不行啊!"程母急忙上前,递给他一块干净的手帕,"玉凤她已经不是从前那个玉凤了,你别再管了,自己回上海生活吧!" 戴建国擦了擦脸上的血迹,嘴角却浮起一丝笑意:"没事,我喜欢!这是我的选择,我不会离开她。" 这一幕,是1979年戴建国与程玉凤婚后生活的真实写照。然而,要理解这段不寻常的婚姻,我们需要回到九年前的1970年。 那时,十七岁的戴建国响应国家号召,从繁华的上海来到黑龙江逊克县下套子屯插队。初到乡村的他,手握不牢锄柄,常常落在队伍后面,被村民们笑称为"书呆子"。就在他最为困难的时候,一位名叫程玉凤的姑娘悄悄地帮他完成了分配的农活。 "是你帮我干活吗?"当戴建国发现真相后惊讶地问道。 程玉凤抿嘴一笑,露出两个小酒窝:"你是城里来的,不习惯这里的活计,我帮帮你有什么关系。" 从此,两个年轻人一起劳作、谈心,分享着各自家乡的趣事。戴建国风趣幽默,常给程玉凤讲述城市的新鲜事物;而程玉凤则教他如何适应农村生活。两颗年轻的心在黑土地上渐生情愫。 然而,村里的闲言碎语很快传到了程家父母耳中。"他是上海人,迟早要回去的,不是咱们这里的人。"程父担忧地说。不顾程玉凤的反对,他们开始为女儿物色本地的婚事。 1971年春节,戴建国回上海探亲。就在这短暂的分离期间,程玉凤的命运发生了戏剧性的转折。程家接受了邻村男子300元的彩礼,决定在戴建国不在时将女儿嫁出去。 面对父母的决定,程玉凤誓死不从,将送来的彩礼全部扔出门外,甚至以绝食来抗争。在绝望中,她给远在上海的戴建国发去电报:"速寄300元过来,给我赎身!" 然而,对于日工资仅两毛钱的戴建国来说,300元是一笔难以筹措的巨款。他的犹豫和延迟,最终酿成了无法挽回的悲剧。程玉凤被五花大绑,强行送到新郎家。在极度的精神崩溃中,她当场口吐鲜血,从此精神恍惚,整日疯疯癫癫,不断呼喊着戴建国的名字。 春去秋来,戴建国始终没有放弃程玉凤。当1977年知青返城的消息传来,许多人纷纷收拾行囊准备离开农村。此时的戴建国已经考取了教师资格证,在邻村教书,生活逐渐稳定下来。 面对返城的机会,戴建国却做出了一个令所有人意外的决定。1978年的一天,他郑重地来到程玉凤家,对她的父母说:"叔叔阿姨,我想娶玉凤,照顾她一辈子。" 这话一出,程父手中的卷烟掉在地上,程母则嚎啕大哭起来。他们万万没想到,自己的疯女儿还有人要娶,更没想到会是当年那个上海知青。这一刻,他们既为女儿感到欣慰,又为自己当年的决定懊悔不已。 1979年,戴建国和程玉凤领了结婚证。看着结婚证上的照片,程玉凤摸了又摸,似笑非笑地看着戴建国,仿佛在问:"这是真的吗?"戴建国温柔地看着她,说道:"是真的,你嫁给了我,我是戴建国!"那一刻,程玉凤像个孩子般抱着结婚证睡着了。 然而,病情时好时坏的程玉凤经常对戴建国又打又骂,有时甚至在他脸上抓出几道血口子。戴建国从不躲避,反而把身子凑过去,轻拍她的背,让她慢慢平静下来。村里人不理解:"戴建国,你何必呢?她都这样了。"戴建国总是笑着回答:"她是为我疯的,我欠她的。" 1980年,程玉凤生下一个男孩。有了孩子后,她的母性被激发出来,不仅不伤害孩子,还细心照料,把孩子养得白白胖胖。戴建国则在照顾家庭的同时,靠着写作发表文章,逐渐从记者做到编辑,事业蒸蒸日上。 日子一天天过去,转眼到了1997年。此时,戴建国上海的母亲年迈需要人照顾,妹妹又下了岗。家中急需他回去支撑。面对这个困境,程玉凤的父母主动提出:"建国,你独自回上海吧,玉凤留给我们照顾。你已经照顾她近30年了,我们感激你,不会怪你的!" 戴建国却坚定地摇头:"我和玉凤永远不会分开,也许回到上海,她的病情会好得更快。"恰好,他们的儿子已考上上海的一所大学,于是一家三口在1997年8月来到了上海。 上海的生活并不容易。程玉凤时常走失,在陌生的大城市里找人比在农村难多了。为了照顾她,戴建国不得不请了保姆,使原本拮据的家庭更加困难。但他凭着才华,从人生地不熟的记者做起,后来成为影视公司的编剧,将家庭生活维持得有声有色。