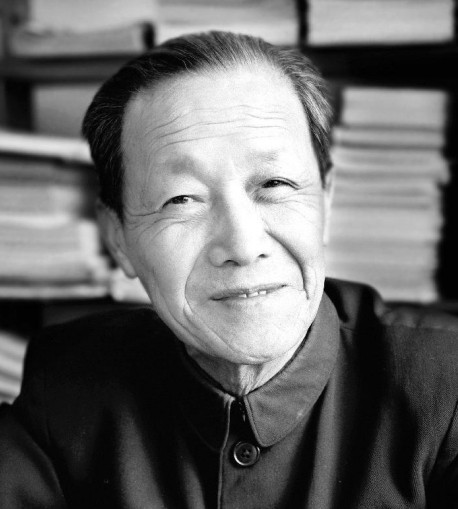

1964年,钱学森在研发东风二号导弹时,发现射程不足,许多人建议增加更多助燃剂。一个年轻人站了出来,提议减少600公斤助燃剂。这番话令全场哄笑,但钱学森却瞬间明白了这是个绝妙的主意。 1964年,中国正处在一种紧张且充满挑战的时期。自新中国成立以来,国家面临着巨大的科技和军事压力,尤其是在面对冷战期间的国际局势时,科技竞争尤其显得至关重要。 为了实现国家的独立自主,尤其是在航天和导弹技术领域,中国开始加大科技研发的投入,并且涌现出一大批才俊,他们的智慧和勇气奠定了中国航天事业的基础。 钱学森,作为中国航天事业的奠基人之一,因其对导弹和航天技术的深刻理解和卓越贡献,成为了国家航天工程中的核心人物。他不畏艰难,一心为国家的强盛而努力。 钱学森的学术背景与技术造诣使得他在科研领域备受推崇,他也被称为“导弹之父”,为中国的导弹研发和航天事业贡献了巨大力量。 王永志,作为当时中国航天队伍中的年轻科研人员,虽名气不如钱学森,但在技术突破和创新思维上却展现出了非凡的才能。 1964年,面对东风二号导弹射程不达标的瓶颈,王永志勇敢地提出了一个不同寻常的方案,这个看似大胆的建议,改变了中国导弹技术的命运,甚至影响了整个航天事业的进程。 王永志不仅在当时的技术挑战中脱颖而出,还在随后的航天事业中不断创新、追求卓越,成就了一个传奇。 东风二号导弹的研发,是中国自力更生的象征,也是中国航天技术飞跃的重要一步。随着时间推移,尽管国家和科研人员付出了巨大的努力,东风二号导弹的射程依然无法达到预定目标,技术瓶颈成为了制约研发进程的最大障碍。 1964年,在一次紧急召开的会议上,钱学森领导下的研发团队集合在一起,分析并讨论可能的解决方案。此时,几乎所有专家都认为,唯一能够解决射程问题的方法就是增加导弹的助燃剂,提升推力以延长飞行距离。 这个提议看似简便且直接,符合许多人的直觉。毕竟,增加燃料无疑能直接提升推力,增强导弹的飞行能力。 就在全场几乎都赞同这个方案时,王永志提出了一个与常规思维截然不同的观点。他站起身来,低沉的声音在会议室里回荡,“如果我们减少600公斤助燃剂呢?”话音刚落,全场鸦雀无声,几乎所有人都把目光投向了这个年轻的科学家。 大家一时无法理解这个大胆的想法,因为在当时的科技环境下,减少助燃剂几乎等同于自毁长城,如何能够减少燃料还期望射程更远? 王永志见到众人疑惑的目光,并没有慌乱,他缓缓地解释道:“我们常常忽视一个重要因素——热胀冷缩的原理。在高温条件下,燃料会加速挥发,导致导弹实际携带的燃料减少,推力无法充分发挥。 如果减少一部分燃料,导弹的重量也会随之减轻,这样不仅能够提升燃料与氧化剂的催化效率,还能增加射程。” 王永志的这个思维方式并非凭空捏造,他通过大量的计算和数据分析,得出了这个结论。虽然当时的很多专家对此提出质疑,但王永志深知,科技的进步正是在一次次突破常规的过程中诞生的。 钱学森虽然沉默,但他的目光逐渐变得锐利,他开始认同王永志的观点,认为这是一个值得尝试的思路。 最终,团队决定接受王永志的方案,尝试在减少燃料的同时,优化其他设计,以提升导弹的性能。这一决定为后来的成功奠定了基础。 在接下来的日子里,王永志和他的团队迎接着艰巨的挑战。经过无数次的模拟和实验,所有人几乎都处于高压状态,毕竟这一次的实验关乎国家的命运与未来。正是这些年轻科学家的坚韧不拔和创新精神,最终推动了整个项目的成功。 1964年6月29日,东风二号导弹再次站立在发射架上,发射的时刻,所有人的心情都紧张到极点。此时,发射平台上的导弹已经经过精心调试,每一项数据都经过了反复核对和调整。所有人的目光都紧紧盯着发射台,期待着这一刻的到来。 随着倒计时的结束,导弹发射瞬间腾空而起,迅速穿越了辽阔的戈壁滩,划破了沉寂的天际。导弹飞行的轨迹紧紧牵动着每一个人的心,而随着导弹精准命中目标,现场爆发出震耳欲聋的掌声和欢呼声,所有人的眼中都闪烁着激动的泪光。 王永志的逆向思维得到了彻底验证,东风二号导弹的射程突破了1200公里,成功实现了预期目标。 这一成功不仅是中国航天事业的一次巨大的突破,也标志着王永志作为航天领域的重要人物的崛起。从此,王永志走上了更加广阔的航天之路。 无论是后来的长征二号火箭的发射,还是“东方红”一号卫星的升空,王永志都以其卓越的贡献,参与了中国航天事业的多个重要时刻。 王永志的名字成为了中国航天科技的象征之一,而他的创新思维和不畏艰难的精神,激励了一代又一代的年轻科研人员。回顾这段历史,王永志始终坚信,科技的突破正是来自于那些敢于质疑、敢于创新、敢于实践的年轻人。