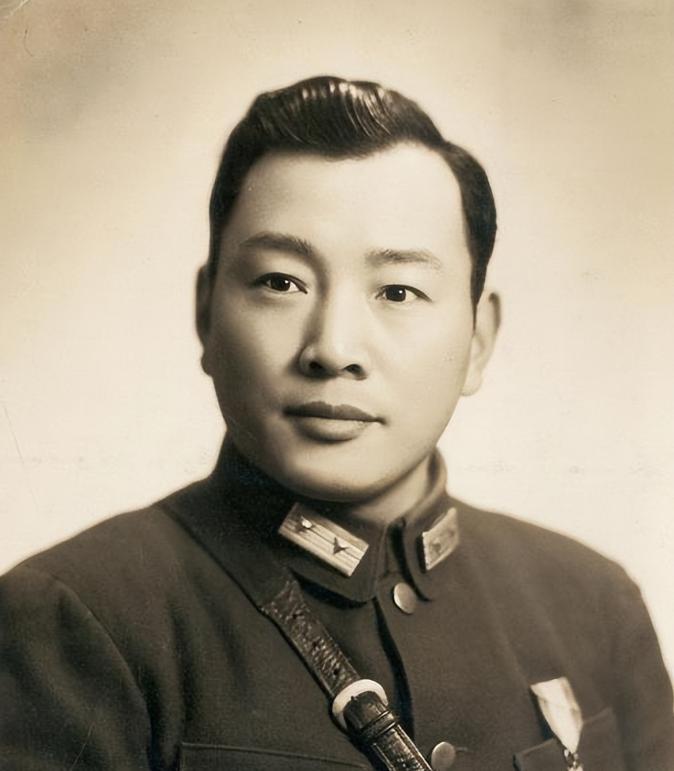

1982年宋希濂在美国接受采访时,记者请他评价下毛泽东和蒋介石,他吐露真言:毛主席比蒋介石高明太多了。 1982年,在纽约一场关于中国统一问题的研讨会上,已经定居美国多年的宋希濂正专注地发表着自己的见解。会场气氛热烈,讨论进行得正酣,忽然一位美国记者站起来,抛出了一个与会议主题毫不相关的尖锐问题:"作为曾经追随过蒋介石的国民党高级将领,您如何评价毛泽东和蒋介石?谁更高明?" 全场瞬间安静下来,所有人都望向这位七十多岁的老人。毫无疑问,这是个刁难人的问题。要知道,宋希濂曾任华中"剿匪"副总司令,第十四兵团司令官,是绝对的国民党高层军官。这样敏感的问题,换做常人可能会婉拒或模糊其词,但宋希濂的回答却出人意料地干脆:"毛主席与蒋介石相比,无疑要高明许多。" 这句话一出,全场哗然。谁能想到,这位曾为蒋介石马首是瞻数十载的将领,此刻会做出如此评价?而宋希濂的人生经历,却比他的回答更加传奇。 他出身于一个条件优渥的农户家庭,父亲很有远见,舍得在教育上投入,让他从小接触到许多新思想。怀揣着救国救民的抱负,年轻的宋希濂被推荐进入黄埔军校。在那里,他与陈赓、徐向前、左权等人同窗,成为黄埔一期的优秀毕业生。奇妙的是,在陈赓的引荐下,宋希濂最初加入了共产党,但不到一年,他便转投蒋介石麾下,开始了他的国民党军旅生涯。 作为一名军人,宋希濂服从命令,在抗日战场上英勇作战,但也参与了针对共产党的"五次围剿",甚至亲手将革命家瞿秋白杀害——这成为他日后最深的懊悔。从北伐战争到松沪会战,再到远征军,宋希濂军衔节节高升,最终成为了一名陆军少将,深受蒋介石的倚重。 然而历史的车轮滚滚向前,解放战争爆发后,宋希濂最终成为了解放军的战俘,被关押在功德林战犯管理所。令他万万没想到的是,在这里,他没有遭受到想象中的严刑拷打,而是得到了人道的对待。更令他感动的是,昔日的战友陈赓得知他被俘后,特意前来探望,丝毫不介意他敌军战俘的身份。 在功德林期间,宋希濂接触到了许多毛主席的著作,思想逐渐发生了转变。他终于明白,自己曾经追随的道路有多么错误,而共产党人真正代表的是人民的利益。经过认真改造,1959年12月4日,宋希濂迎来了新中国的特赦,成为第一批被特赦的战犯之一。 获得自由后的宋希濂没有辜负这份信任,一直致力于政协文史工作。后来虽远赴美国,已是七十多岁高龄的他并未安享晚年,而是开始筹备创立"中国和平统一促进会",继续为祖国统一事业奔走呼号。 面对美国记者的追问,宋希濂坦言毛主席比蒋介石高明的原因,主要体现在三个方面:用人之道、民心向背和统战工作。这不是他心血来潮的评价,而是经历过两位领导人统帅风格的亲身体会。 在用人方面,毛泽东奉行"用人不疑,疑人不用"的原则。宋希濂举了淮海战役中的一个典型例子:当时毛泽东给前线指挥官粟裕下达的命令是"在此方针下,由你们机断专行,不要事事请示,但将战况及意见每日或每两日或每三日报告一次"。这种充分授权的用人方式,让前线指挥官能够根据战场实际情况灵活应对。 反观蒋介石,他对下属将领充满猜忌,处处节制。宋希濂回忆,即使是对自己这样的老部下,蒋介石也采取"打一巴掌再给一颗糖"的策略。更让人啼笑皆非的是,在淮海战役中,蒋介石甚至在杜聿明拔掉电台的情况下"空投圣旨"指挥前线作战,导致杜聿明愤怒地喊出:"不知三军之权而统三军之任,完了,完了……"这种微观管理的方式,让前线指挥官无法发挥应有的才能。 民心向背更是决定胜负的关键。宋希濂深刻认识到,毛泽东代表的是广大人民群众的利益,而蒋介石代表的则是地主阶级和资本家的利益。淮海战役是最好的例证:当时解放军动员了山东、河南、安徽、江苏等地543万人民群众支前,为前线战士运送了4.34亿斤粮食,67.99万发炮弹和2014.9万发各种枪弹。正如陈毅所说:"淮海战役的胜利,是乡亲父老用小车推出来的!" 宋希濂在功德林改造期间反思:地主老财在搜刮老百姓时能下力气,但让他们支援前线却是做不到的。腐朽落后的地主阶级注定被时代淘汰,作为地主阶级代言人的蒋介石也必然失败。 在统战工作方面,毛泽东的成就更是令宋希濂叹服。1945年日本投降后,党外民主人士成为国共双方争取的重要力量。尽管当时蒋介石实力强于共产党,但毛泽东凭借人格魅力吸引了大批党外人士支持。更令人惊讶的是,解放战争期间,国民党军队起义人数高达846950人,投诚人数为633510人,接受和平改编人数为293030人。要知道,解放战争开始前,国民党军整编人数仅在360-430万人之间,这意味着近三分之一的国民党军选择了弃暗投明。