这张照片拍摄于1931年,大地主戴凤龄带着全家57口人奔赴战场,最终仅剩3人。

1931年,东北的天空阴霾沉重,战火纷飞。在这片曾经繁华的土地上,戴凤龄家族正经历着前所未有的转变。戴凤龄,一位地主家族的族长,曾经的富裕与安逸已成过往云烟。

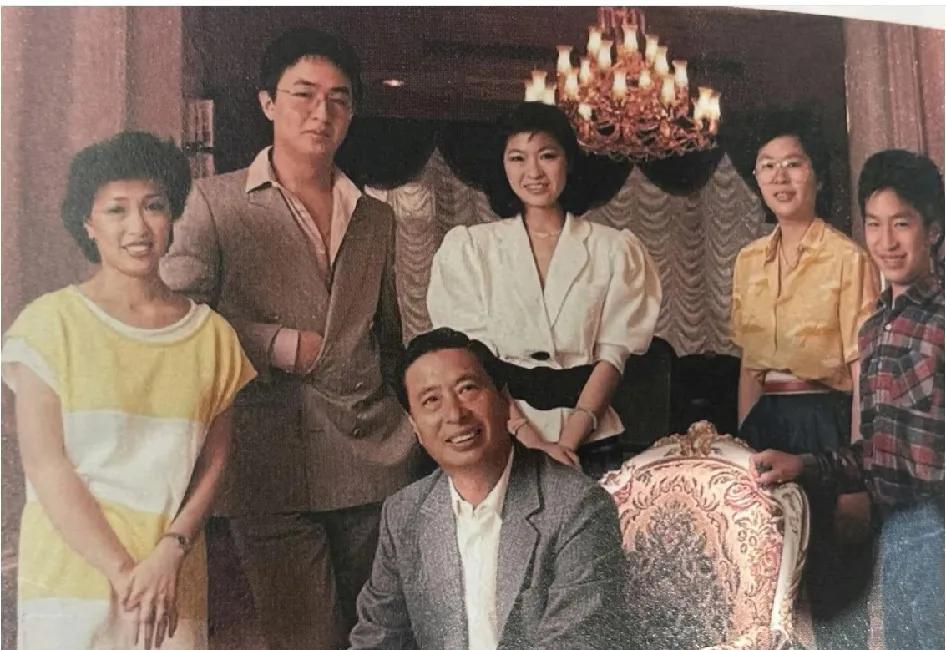

戴家大院曾是村里的标志性建筑,古色古香的院落,雕梁画栋,显示着这个家族的辉煌。然而,自从东北沦陷,这一切都变了。戴凤龄面对着来自内心的呐喊:有国才有家。他决定放弃一切,投身抗战。

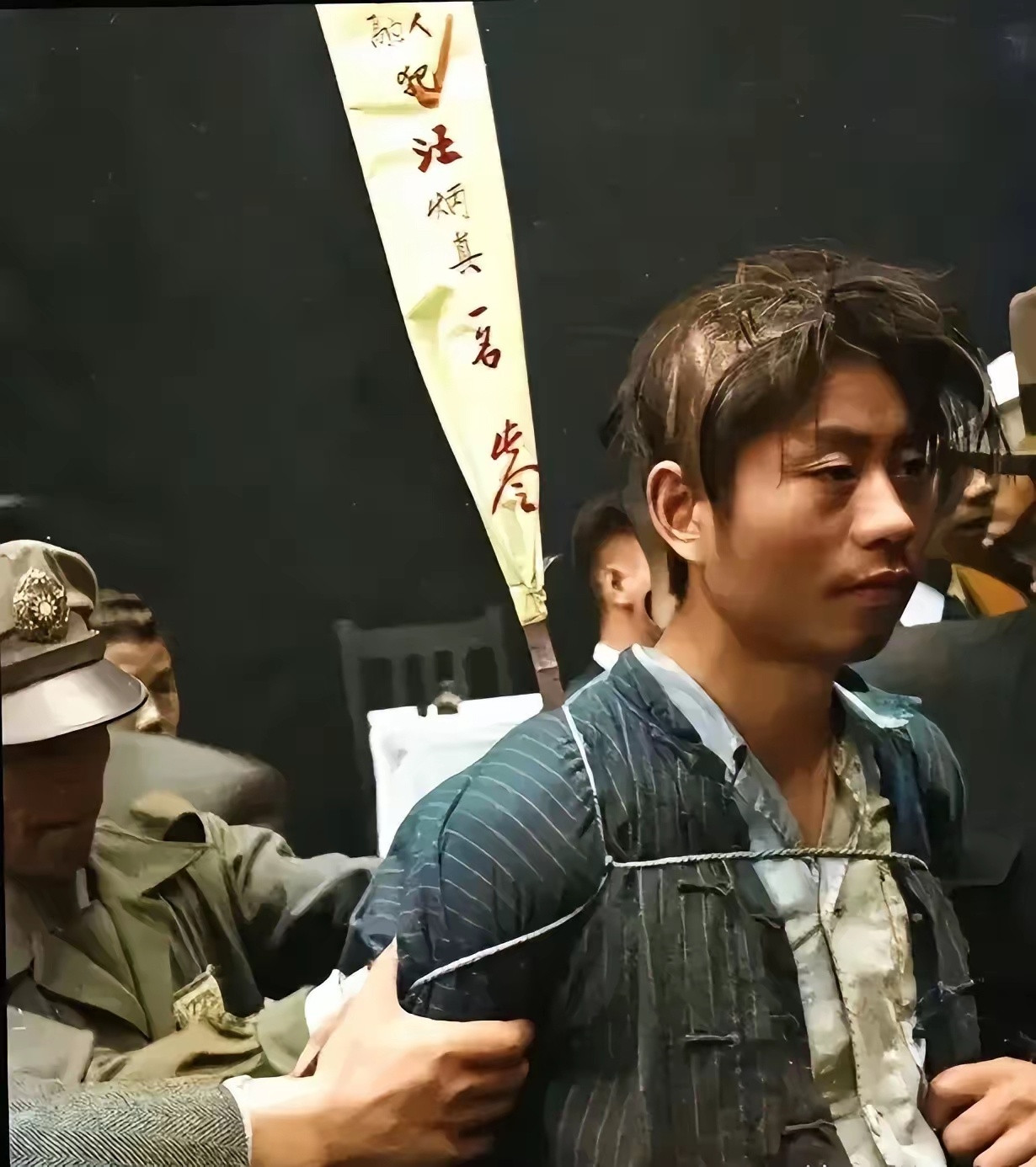

这天,戴凤龄站在家族的先祖牌位前,深深一拜。他的妻子和孩子们,以及远至族侄,近至家中仆人,57口人,都聚集在这里。戴凤龄转身,坚定地说:“我们戴家,要为国家出力。” 他的声音坚决而沉稳。

大院的大门缓缓开启,57个生命,带着对家国的忠诚与对未来的不确定,走出了这扇门。戴凤龄身穿一袭长袍,领着家人,踏上了前往前线的道路。他们抛弃了一切家财,只带上最基本的行李和对国家的忠诚。

一路上,战争的残酷渐渐展现。他们经历了饥饿与寒冷,面对敌人的炮火与轰炸。尽管困难重重,戴家人没有一个退缩。戴凤龄身为家族领袖,始终保持着冷静与坚定,鼓励着每一个人。

在一次激烈的战斗中,戴凤龄的长子英勇牺牲。戴凤龄在战壕边,静静地为儿子掩埋,泪水在眼眶里打转,却始终没有落下。他知道,这是每一个投身抗战的家庭可能面临的命运。

日夜兼程,戴凤龄带领的队伍参与了多次战斗,他们的勇气和牺牲精神,让许多战友感动。但战争残酷,戴家人的队伍逐渐减少,最终,只剩下了戴凤龄和他的两个孙子。

戴凤龄站立在废墟之上,四周的废墟诉说着战争的残酷。他缓缓睁开眼睛,目光扫过这曾经是他家园的地方,现在只剩下断壁残垣。

他蹲下身,捡起一块半埋在灰尘中的瓦片。这片瓦片上还留有模糊的花纹,曾是他家中精致的装饰之一。戴凤龄将瓦片放在手中,轻轻抚摸着,仿佛通过这残缺的物件,能触摸到过去的记忆。

他走过废墟,来到了曾经的家族祠堂所在地。祠堂已经不复存在,只剩下几根焦黑的柱子伫立在那里。戴凤龄走到其中一根柱子前,看着这曾经支撑起整个家族荣耀的柱子,现在却烧得焦黑,无力地斜靠着。

他继续走着,脚步在瓦砾中显得沉重。戴凤龄来到了曾经的庭院,这里曾是家人欢聚的地方,孩子们的笑声曾在这里回荡。现在,只有风吹过的声音,在空旷的废墟中回响。

突然,他的脚下踩到了一样东西。他低头一看,是一枚破旧的儿童玩具,玩具的颜色已经褪去,只剩下斑驳的痕迹。戴凤龄弯腰捡起玩具,手中的玩具仿佛带他回到了过去,回到那个孩子们还在身边无忧无虑玩耍的时光。

他继续走,来到了曾经的客厅所在地。客厅中的家具已被炸得面目全非,只剩下几块不成形的木块。戴凤龄走到一块木块前,轻轻触碰,那是曾经家人围坐一起,分享欢乐与忧愁的地方。

在这一片废墟中,戴凤龄的每一步都显得沉重。他不时地停下脚步,捡起一件件曾经属于家庭的物品。每一样物品,都承载着过去的记忆,都在无声地诉说着战争给这个家庭带来的创伤。

夕阳西下,余晖洒在废墟上,将这一切染上了一层悲伤的金色。戴凤龄站在废墟中央,目光远眺。他的两个孙子从废墟的另一边走来,手里拿着一些从废墟中找到的物品。

夕阳的余晖渐渐消逝,戴凤龄与孙子们依旧站在废墟之上。虽然没有言语,但三人之间流动着一种难以言喻的默契和共鸣。他们的目光穿越了时间的长河,回望着那些逝去的岁月和同伴。

戴凤龄缓缓转过身,开始在废墟中漫步。他的每一步都显得谨慎而尊重,仿佛这每一寸土地都承载着过去的回忆。孙子们紧随其后,他们的眼神中也显露出对这片土地深深的敬意。

他们来到了一棵半毁的老树旁。这棵树曾是戴家庭院的标志,如今只剩下残枝断干,但它仍顽强地站立着。戴凤龄伸手轻抚着树干,仿佛在与这棵见证家族兴衰的老树进行着无声的对话。

天色渐暗,戴凤龄指向一片地方,那里是曾经的书房。虽然已经无法辨认其原貌,但戴凤龄的眼神中充满了敬畏。他慢慢走过去,蹲下身子,拾起一本破旧不堪的书。这本书页边烧焦,字迹模糊,但戴凤龄依旧小心翼翼地翻看着,仿佛在寻找着过去的痕迹。

孙子们站在一旁,看着祖父的动作,他们的眼中流露出对这一切的好奇与尊敬。虽然年纪尚小,但他们能感受到这一切对祖父的意义。

夜幕降临,戴凤龄站起身来,将那本破旧的书轻轻放回原处。他望着天空,星星开始在夜幕中闪烁,仿佛是过去亲人的眼睛,在天际默默守望。

他转身对孙子们说:“走吧,我们该回去了。” 三人一同走出废墟,踏上归家的路。他们的背影在夜色中渐行渐远,但从他们的步伐中,可以感受到一种不屈的力量。

走出废墟,戴凤龄和孙子们走在乡间的小路上。路两旁的田野在月光下泛着淡淡的银色。戴凤龄的脚步虽然沉重,但每一步都显得坚定。孙子们默默地跟随在祖父的身后,他们的眼神中充满了对未来的期待。