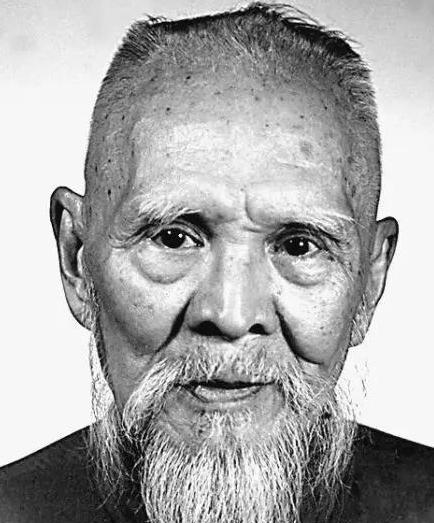

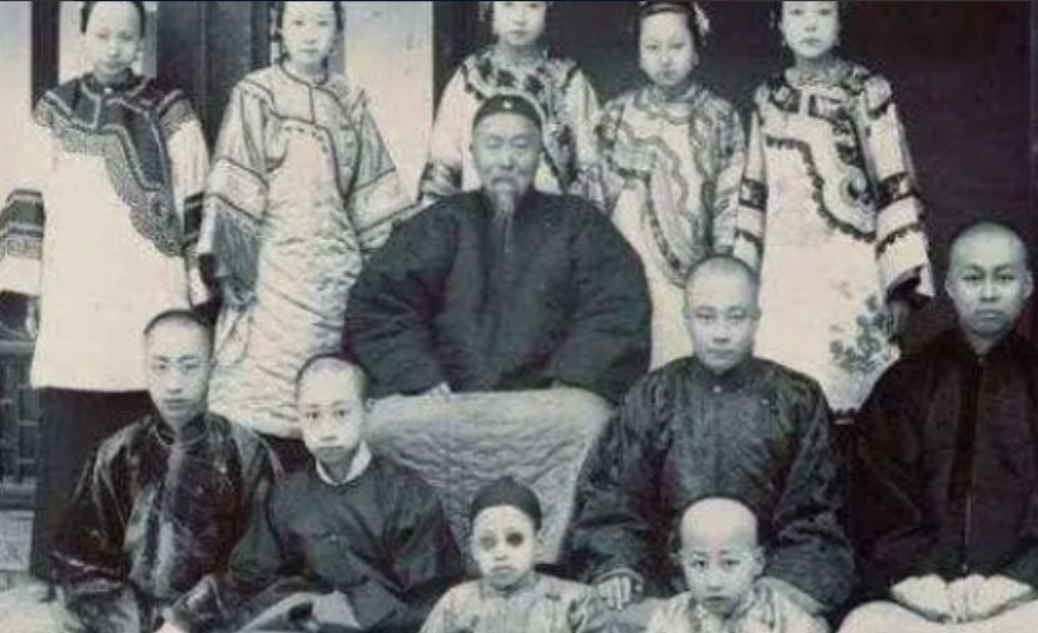

1915年,孙中山向发妻卢慕贞正式提出离婚,48岁的卢慕贞不哭不闹,只在信中回复了一个:“可”,没曾想,就是这一个字,她在孙中山心中重如泰山。 在1885年,孙中山与卢慕贞的婚姻是两个家族的安排结果。当时的社会背景下,女性通常没有选择权,而孙中山那时也未成名。卢慕贞出身于一个传统家庭,她的生活从小就受到了严格的儒家教育影响,注重家庭和妇道。孙中山则是一位有着远大志向的革命者,年轻时已展现出对改革开放的渴望。 1915年的澳门,日影初长,天色已晚,卢慕贞独坐于家中的书房里。窗外海风阵阵,带着海港特有的咸湿味道,吹拂着窗帘,带来一丝凉意。她的书房布置简朴,书架上摆满了各类书籍,不乏一些关于家庭管理和儿童教育的书。书桌上,一盏青花瓷制的油灯发出柔和的光芒,照亮了她前面的信纸。 卢慕贞端坐在桌前,眼前的信纸上写着孙中山的笔迹。这封信她已经反复读过多次,每一个字、每一行都显得分外沉重。信中的话语直接而简洁,孙中山提出了离婚的请求。这是一个在那个时代背景下,对一个女人来说可能是极大的羞辱和打击,但卢慕贞的脸上没有太多的情绪波动。 卢慕贞放下了信纸,站起身来,走向窗前,手轻轻扶着窗棂,望向外面渐渐暗下来的海港。海风吹拂着她的发丝,她的目光似乎穿越了远方的水天交接,回到了往昔的岁月。 夜幕降临,卢慕贞转身回到书桌前,从抽屉中拿出一支毛笔和墨水。她将信纸平摊开来,沉思片刻,然后在孙中山的离婚请求下方潇洒地书写了一个“可”字。她的动作坚定而不失优雅,这一字的书写,如同是她多年来作为一个传统女性的沉默忍让的告别,也是对未来的一种释然。 写完后,卢慕贞静静地看了一会儿那个字,然后折叠好信纸,封存起来。她从书架上拿下一本书,轻轻翻看,似乎在寻找心灵的慰藉。 过了一会儿,她再次坐回桌前,点起另一支蜡烛,开始写信给孙中山。她在信中表达了对孙中山未来幸福的祝愿,字里行间透露出一种超越个人情感的大度。信件完成后,她又坐在那里,直到夜深人静,才将信件放入信封,准备第二天寄出。 次日清晨,卢慕贞站在宽敞的书房门前,手中握着刚写好的信件,她的目光透过玻璃窗,注视着外面宁静的庭院。晨光透过繁密的桂花树,斑驳地洒在青石铺就的小径上。她轻轻召来家中的仆人,将信件交于他手中,吩咐道:“务必亲手交给孙先生,切莫耽搁。”仆人郑重地接过信件,点头应是。 卢慕贞转身回到书房,一切似乎都未曾被打扰。她缓缓走过房间,手指轻触那些排列整齐的书籍。每本书都承载着她与孙中山共度的岁月,每一页都记载着过往的欢笑与泪水。尽管心中充满复杂情绪,她的面容却如常显得平和,仿佛这场离别只是生活中的另一场小潮,既来且去。 她开始整理桌上的文件和书信,每一封都仔细归类,每一个动作都透露出一种淡然的从容。卢慕贞处理完手头的事务,便站起身来,走向窗边,目光远眺。海港的景象渐渐明亮起来,船只开始在港口往来,她的生活也将继续前行,虽然身边少了一位伴侣,但她的世界并未因此停止旋转。 孙中山在远离澳门的一个静谧的下午收到了信。他在书桌前沉思良久,手中的信纸仿佛重千钧。那单一的“可”字简洁而深沉,如同静水下涌动的暗流,触动了他心底最柔软的部分。孙中山深知,这个字背后隐藏的是卢慕贞多年来无声的付出与牺牲,是她对他革命事业的理解与支持,更是一种深刻的释然与祝福。 他静坐许久,终于写下回信,信中不仅是对卢慕贞未来生活的祝愿,更有对她过去无私奉献的感激。这封信寄出后,孙中山的心情久久不能平静。在随后的日子里,无论是公务繁忙还是孤寂夜晚,他都会想起卢慕贞那平静而坚定的眼神,以及她简洁的回复。 离婚后,卢慕贞的生活并没有因社会的偏见而受到影响,反而因为孙中山的定期支持与尊重而变得更加独立和尊严。她继续在澳门的家中处理各种家务事,参与到社区的公益活动,时不时地接待过往的朋友和前来求助的亲人。在孙中山逝世后,她更是勇敢地承担起管理遗产的责任,以一种几乎是母性的姿态保护和维护孙家的荣誉。 岁月流转,卢慕贞的生活渐入佳境,她在晚年的时光里享受着子女的陪伴和社区的尊重。尽管外界的风风雨雨从未真正停歇,但她总能以一种超脱和平静的态度面对生活的起伏。她对孙中山的情感虽然因离婚而名存实亡,但她始终保持着一种高贵的气度,用她的行动证明了自己的价值和能力。 卢慕贞最终在澳门安静地离世,享年86岁。她的一生虽不似孙中山那般波澜壮阔,却也充满了尊严和力量。她以一种几乎是英勇的姿态,面对了自己的命运和选择,用自己的方式完成了与孙中山的长达三十余年的夫妻关系的诀别,同时也为自己的后半生画下了一个圆满而和谐的句号。