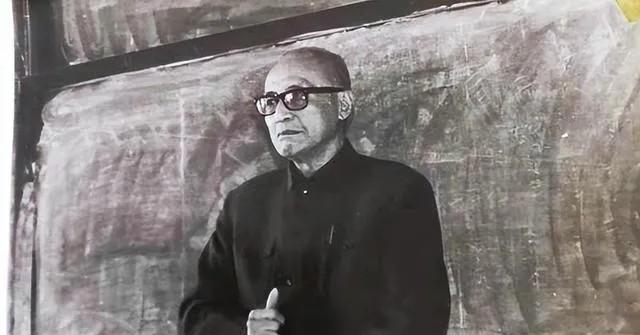

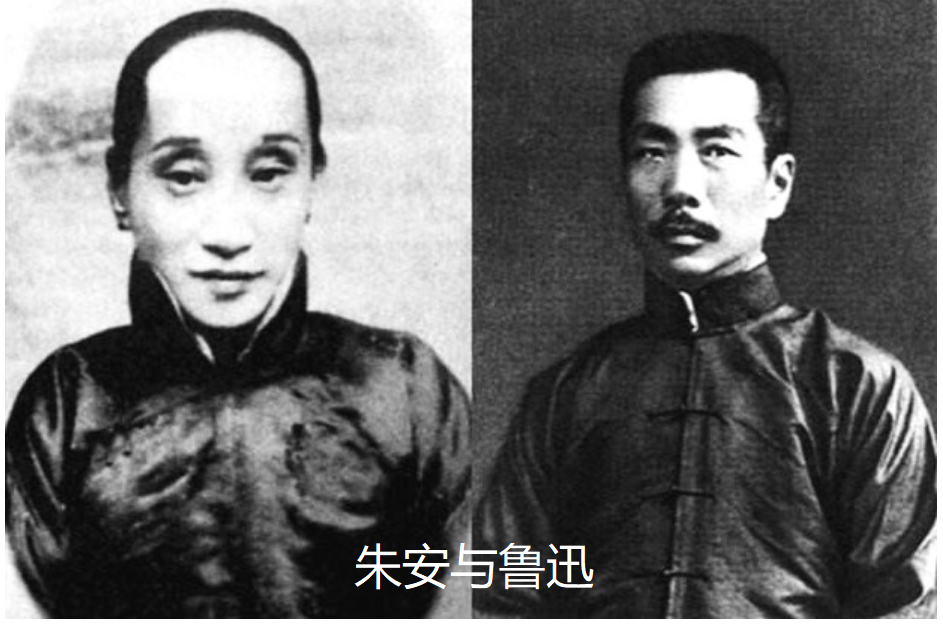

1968年,复旦教授朱东润被批斗,68岁妻子不堪折磨悬梁自尽。朱东润抱着妻子悲痛欲绝,突然,一张纸条掉在地上,上面写着:钱在口袋里。 1968年,特殊时期的风暴席卷全国,复旦教授朱东润被贴上“反动学术权威”的标签,频频遭受批斗。他的妻子邹莲舫,68岁,一个默默支撑家庭的普通女性,在无尽的羞辱与压力下选择了悬梁自尽。当朱东润抱着她的遗体痛哭时,一张纸条悄然滑落,上面写着“钱在口袋里”。 朱东润,1896年出生于江苏泰兴,从小就聪明好学。后来考进北京大学,毕业后投身教育,成了复旦大学的教授。他的研究集中在文学史和传记文学,写出了《张居正大传》《王守仁大传》等名作,在学界很有口碑。那时候,能静下心做学问的人不多,他算得上是个纯粹的读书人。可惜,好日子没过多久,1968年特殊时期来了,知识分子成了靶子,朱东润也没能逃过去。 他被拉去批斗会,站在台上被人指着鼻子骂,还要写“自我批评”,说什么自己是“反动派”。一个搞学问的人,被逼成这样,心里有多苦可想而知。学术上的成就没人再提,尊严被踩得粉碎,生活一下子跌进了谷底。他不是什么大人物,就是个老实教书的教授,却赶上了这么个乱世。 再说他的妻子邹莲舫,比他大几岁,两人结婚快五十年了。她是个典型的传统女人,不爱说话,但家里的事全靠她操持。朱东润能安心写书搞研究,多亏她在后面撑着。特殊时期开始后,日子不好过了,她也没闲着,尽力让丈夫少受点罪。她自己也被牵连,挨过批斗,受过羞辱,可她从没抱怨过一句。 那时候,家里穷得叮当响,吃的穿的都不够。邹莲舫省吃俭用,把仅有的东西都留给丈夫。她不是什么英雄,就是个普通老婆婆,想让丈夫多活几天,多熬过这阵子。可人总有扛不住的时候,1968年,丈夫又一次被带走“教育”,她一个人在家,心里的弦终于绷断了。 那天,朱东润回来,看到妻子吊在房梁上,已经没气了。他整个人都懵了,抱着她哭得撕心裂肺。就在这时候,一张纸条从她衣服里掉出来,上面写着“钱在口袋里”。这几个字简单得不能再简单,却重得让人喘不过气。家里那点钱,是她攒了好久的,可能就几块钱,藏在口袋里。 她走之前还想着丈夫,怕他没钱活不下去,用这条命换了个交代。邹莲舫没留长篇遗书,也没多余的话,她知道自己撑不下去了,但还惦记着丈夫。那张纸条,就是她最后的力气,写下来留给他。她用这种方式告诉朱东润:我走了,你得活着。 妻子没了,朱东润的日子更难过了。他心里满是自责和痛苦,觉得自己没保护好她。可他没倒下,因为那张纸条像根针,扎在他心上,提醒他得活下去。后来,他慢慢收拾心情,继续教书、写书。他还写了一本《李方舟传》,说是传记,其实是给妻子的纪念。书里没直说,但字里行间都是对她的思念。 晚年的朱东润还是那个老教授,头发白了,背也驼了,但他没放下笔。他教学生,写文章,像是在用自己的方式证明,妻子的牺牲不是白费的。 朱东润和邹莲舫的事,不是个例。那几年,像他们这样的家庭太多了。知识分子被整,老百姓跟着遭殃,日子过得提心吊胆。邹莲舫的死,是她个人的悲剧,也是那时候无数人的缩影。有人说,乱世里最苦的是普通人,这话真不假。她没干过坏事,就是陪着丈夫过日子,却被逼上了绝路。 再说那张纸条,其实挺接地气的。没啥大道理,就是个老婆婆对老伴的念想。她没想着改变世界,也没骂谁,就是想让丈夫多撑几天。这种感情,比什么豪言壮语都真实。

洁净的空气

感人。悲伤。遗憾。