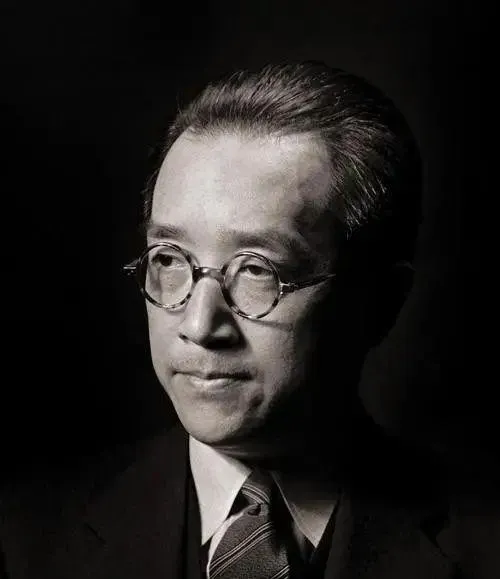

1924年,蒋梦麟过生日,在北京宝华楼宴请吃饭。席间,擅长看相的卢毅安,为胡适算命看相。胡适觉得颇为有趣,记在日记中“他说我的将来卅四岁生活有大变;卅四五岁须远行;风波很多,寿约七十岁。”对此,胡适不以为然。 散席后,胡适夹着皮包往家走,路灯把他的影子拉得老长。同席的朋友还在拿卢毅安的话打趣:“适之,你可得把这预言当个乐子!”他笑着摆摆手,心里却忍不住琢磨:自己向来提倡科学,哪能信这些相面先生的胡诌?不过是饭桌上的消遣罢了。回到书房,他随手把日记塞进抽屉,很快就把这事抛到了脑后。 可谁能想到,命运就像开了个玩笑。三年后,胡适正好三十四岁,国内局势风云变幻,新文化运动也面临重重挑战。他因提倡白话文、抨击旧礼教,招来不少守旧派的谩骂攻击,甚至收到匿名恐吓信。更棘手的是,学术圈的纷争也愈演愈烈,有人质疑他的研究方法,有人指责他崇洋媚外。

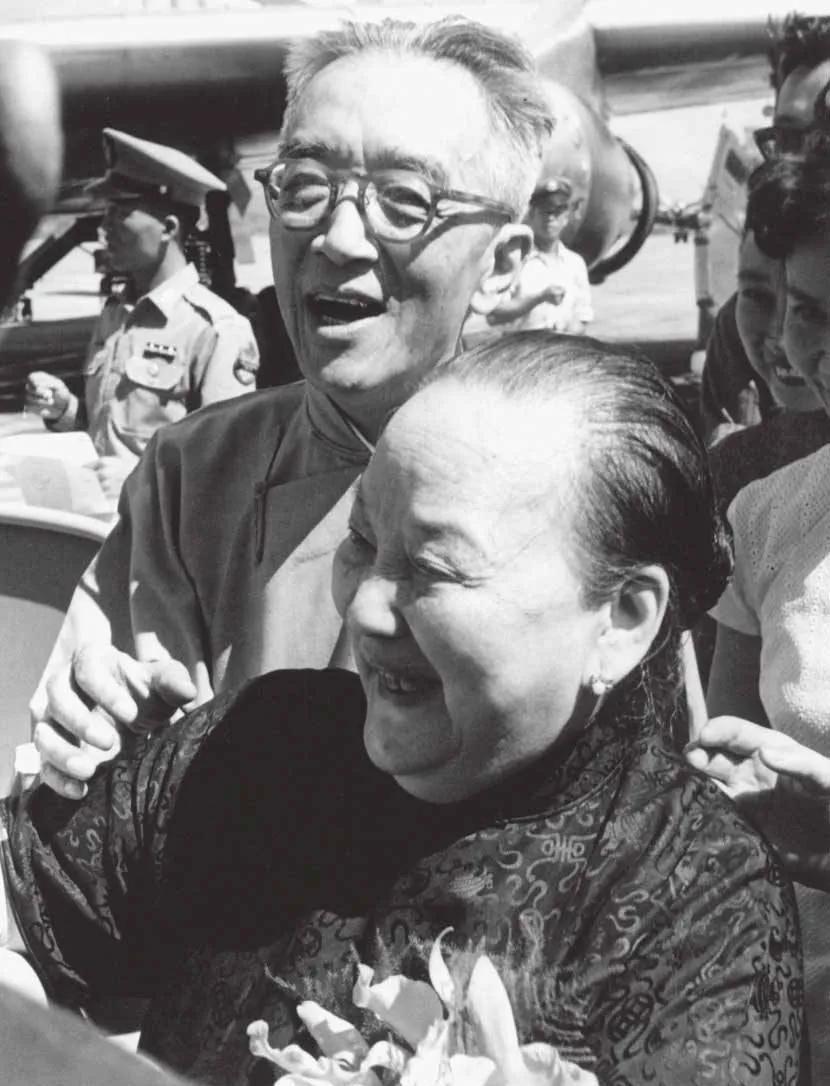

那段日子,胡适常常熬夜写文章回应质疑,书房的灯总是亮到后半夜。妻子江冬秀心疼他,劝他别再掺和这些是非,他却只是苦笑:“这是我选择的路,哪能轻易回头?” 到了三十五岁那年,胡适果真接到美国多所大学的邀请,要他去讲学。收拾行李时,他翻出多年前的日记,看着卢毅安的预言,心里猛地“咯噔”一下。

太平洋上的风浪颠簸着邮轮,他站在甲板上望着茫茫大海,突然觉得这所谓的“远行”,倒像是命运推着他不得不走。

在美国的日子,虽然受到学界欢迎,但他始终惦记着国内的局势,一封封电报催他回国,可那边的风波却丝毫没有平息的迹象。 此后的岁月里,胡适就像一叶扁舟,在时代的浪潮里起起伏伏。抗日战争爆发,他奔走于外交场合;国共内战时期,他又陷入政治漩涡。有人骂他“帮凶”,有人赞他“文人风骨”,各种声音吵得他头疼。

等他终于到了七十岁,回想起卢毅安的预言,不禁感慨万千。生日那天,他独自坐在书房,翻开泛黄的日记,轻轻摩挲着当年的字迹,喃喃自语:“难道这一切,真的是命中注定?” 其实,与其说是命运的精准预言,倒不如说胡适的一生,本就是在时代的风口浪尖上。他倡导变革,就注定要面对守旧势力的阻挠;他投身学术与政治,就难免卷入无尽的风波。

那些所谓的“预言”,不过是把人生的偶然与必然,用一种神秘的方式串联起来。而在历史的长河里,又有多少人的人生,能逃脱被时代洪流裹挟的命运呢?

凡星伴月

1.1904年,胡适13岁,与江冬秀订婚; 2.1914年,胡适23岁,搞上了邻居韦莲司 3.1914年,胡适23岁,搞上了同是赴美的陈衡哲; 4.1917年,胡适26岁,抛弃二人回国和江东秀结婚,伴娘曹诚英; 5.1923年,胡适32岁,搞上了曹诚英,搞大了肚子,劝她堕胎;和江东秀提出离婚,未果; 6.1925年,胡适34岁,搞上了朋友王赓的老婆、朋友徐志摩的情人﹣--﹣陆小曼; 7.1936年,胡适45岁,搞上了学生徐芳的发小 …… 胡适曾说:“我情愿亡国,也不能和日本作战”。 他还对宋子文说:“反正东北都丢了,我们打不过日本人,不如顺水推舟,把东北送给日本人,换取和平……”。 其主子蒋介石对他的评价也列出一二与大家商榷: 1942年10月13日,“胡适乃今日文士名流之典型,而其患得患失之结果,不惜借外国之势力,以自固其地位,甚至损害国家威信而亦在所不惜。” 1960年10月13日,“徒有个人而无国家,只有私情而无道义。”、“其人格等于野犬之狂吠”,“此人实为一个最无品格之文化买办,无以名之,只可名曰‘狐仙’,乃为害国家,为害民族文化之蟊贼。”

凡星伴月

“蒋反动派最多算半个卖国贼,但胡则是彻头彻尾的。”-----毛主席 “胡适直到生命的了结”,始终是“死心塌地为帝国主义服务的”------摘选自《周总理选集》下册第358页

凡星伴月

汪精卫评价胡适:先生之所见,与在下不谋而合。 陈公博评价胡适: 胡适先生是当今少有的有大勇气,大毅力之俊杰,能言常人之不敢言,能行常人之不敢为。 周佛海的评价胡适: 先生之所见,如拨云见日,令在下茅塞顿开,以当下之时局,要救国救民,就非得停战止戈不可!佛海不才当为诸公试之。 近卫文磨评价胡适:胡适先生是东亚少有的睿智学者,在政治上是有远见的,中日两国,和则为亚洲之幸,战则为东亚之大不幸。可叹中国国民政府为一己私欲左右,不肯与帝国相互提携,辜负了帝国之黄种人兴盛之伟大期待。 冈村宁次评价胡适:我认识胡适先生时,尚为一名小小的尉官,当时有幸在北大客聆先生的课程,至今亦有所得。后来考上陆军大学,与诸同学如石原莞尔,东条英机等人谈起先生,无不扼腕叹息,若中国多一些胡适先生这样的人物,帝国与中国绝不会走到战争这一步。 克林顿评价胡适:我们美国人认为胡适是对的。