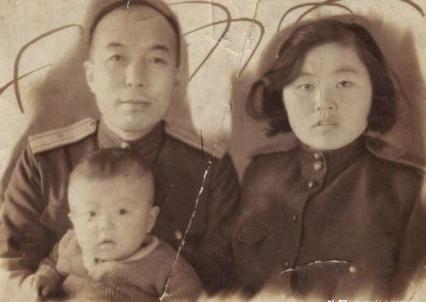

1941年,抗联总指挥李兆麟没和妻子商量,亲手将刚出生的小儿子扔在白雪皑皑的山林中,妻子知道想把孩子抱回来,没想到李兆麟大怒:“今天你要敢把这个孩子从山里抱回来,我当着你的面,我用枪把他打死!” 1941年冬,小兴安岭的雪堆得比人还高。东北抗联第三路军被日军围剿,困在深山断粮快俩月,野菜挖光了,树皮啃完了,战士们饿得连枪都端不稳。 篝火旁,李兆麟搂着刚出生的儿子李玉,孩子瘦得像只小猫,饿得扯着嗓子哭。金伯文,孩子的妈,拖着刚分娩后虚弱的身子,瘫在雪地里哄孩子,眼神却满是绝望。 这哭声,像是死神的召唤。日军循着声音步步逼近,几次差点发现抗联的藏身地。李兆麟急了,用伤员的烟膏涂在孩子嘴上,孩子昏睡过去,队伍才躲过一劫。 可烟膏用完了,孩子又哭了,哭得撕心裂肺,森林里回荡着那声音,像在给敌人指路。 夜深了,趁金伯文睡着,李兆麟抱起孩子,踉跄走进雪林。他找了个山洞,把孩子裹紧,涂上最后一点烟膏,轻轻放下。 月光洒在孩子脸上,他亲了又亲,泪水滴在襁褓上,冻成冰碴。他低声说:“对不起,爹没得选。”转身时,他咬破了嘴唇,血混着雪流下来。 天亮后,金伯文发现孩子没了,疯了一样爬出帐篷,喊着要去找。李兆麟红着眼,拔出手枪吼:“孩子能再有,兄弟们的命不能赌!你敢抱回来,我就打死他!”金伯文愣住,瘫在地上嚎啕大哭,双手抓着雪,像要挖出自己的心。 时间倒回1935年,金伯文还是个20岁的热血姑娘,加入抗联时认识了李兆麟。他俩并肩作战,子弹擦着头皮飞,她给他包扎伤口,他教她唱《国际歌》。 1937年,他俩在林子里办了场简单的婚礼,没酒没肉,只有同志们送的野花和掌声。金伯文怀孕时,跟着队伍翻山越岭,饿着肚子还得躲空袭。孩子生下来,她胎盘没脱就得转移,落下了腿疾,走路都费劲。 李兆麟不只是丈夫,更是抗联的“顶梁柱”。他31岁,满族汉子,九一八事变后投身抗日,带着队伍在白山黑水间跟日军周旋。 日军封锁山区,抗联断了补给,战士们穿单衣钻雪窝子,自制棉衣御寒,饿急了嚼棉花充饥。李兆麟常说:“每走一步,就离延安进一步。”可那年冬天,队伍被逼到绝境,牺牲一个孩子,可能救几十条命。 金伯文不傻,她懂丈夫的苦,可母爱让她不甘心。她偷偷求老战士去找孩子。老战士心软,冒着暴露风险抱回了李玉,可孩子太弱,第二天就没了呼吸。金伯文抱着冰冷的尸体,哭到昏死过去。李兆麟站在远处,攥紧拳头,没敢靠近。 弃子的事,像把刀刻在李兆麟心上,但他没时间悲伤。1942年,队伍更艰难了,日军“讨伐队”像疯狗一样咬着不放。 战士们冻死、饿死的越来越多,士气低到谷底。李兆麟看在眼里,急在心上。他想起延安传来的曲子,决定写首歌鼓舞大家。 那晚,他在雪窝子里点着火,拿树枝在地上划拉,嘴里哼着调子。战士们围过来,听他唱:“火烤胸前暖,风吹背后寒,同志们,朝前走,莫停留……”这首《露营之歌》,唱出了抗联的苦,也唱出了不屈的魂。战士们抹着眼泪,跟着一句句吼,声音震得雪花直往下掉。 这歌传开了,从小兴安岭唱到松花江,连后方的老百姓都学会了。每次唱,队伍就多一分斗志。李兆麟带着大家突围,硬是杀出一条血路。 1945年,抗战胜利,他被任命为松江省副省长,可没等享一天太平,1946年,国民党特务在哈尔滨暗杀了他,年仅36岁。 李兆麟走了,留下金伯文和另一个儿子李玉(长子)。金伯文晚年腿疾加重,但每次提起丈夫,她总说:“他不是狠心,是没办法。”哈尔滨的兆麟公园,至今还立着他的雕像,游客们来来往往,少有人知道那年雪山里的故事。 那场弃子的悲剧,不是李兆麟一个人的痛,是整个抗联的缩影。他们用血肉之躯,换来了抗战的胜利。就像《露营之歌》里唱的:“朝前走,莫停留。”他们没停下,哪怕代价是撕心裂肺。 (海外网——李兆麟:一定是有万般无奈 当年我才将你放在雪地里 2017-04-05)

![搞了半天,备受尊敬的大国,原来是大阴帝国[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/9048281834001629884.jpg?id=0)