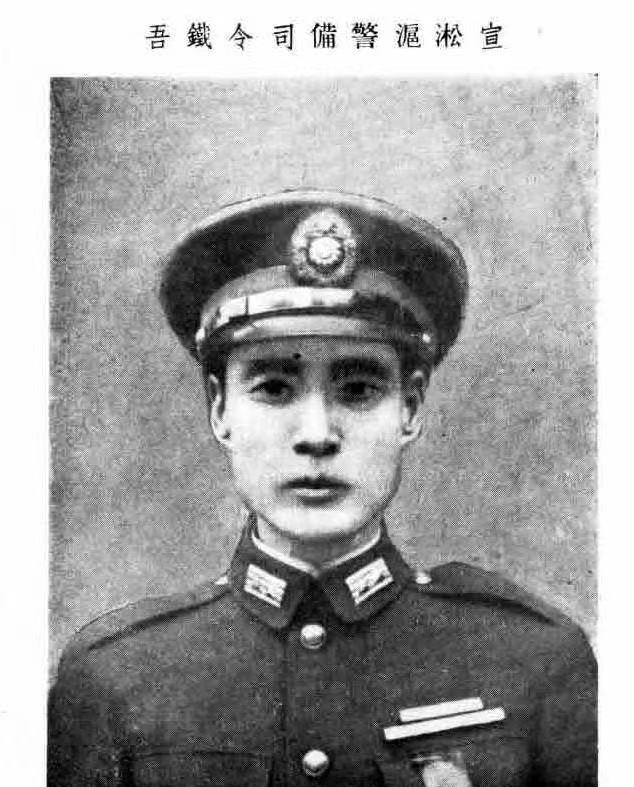

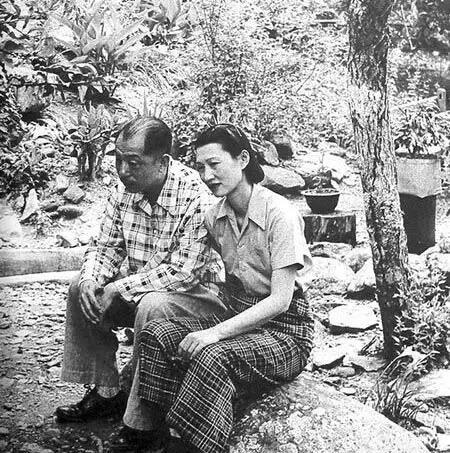

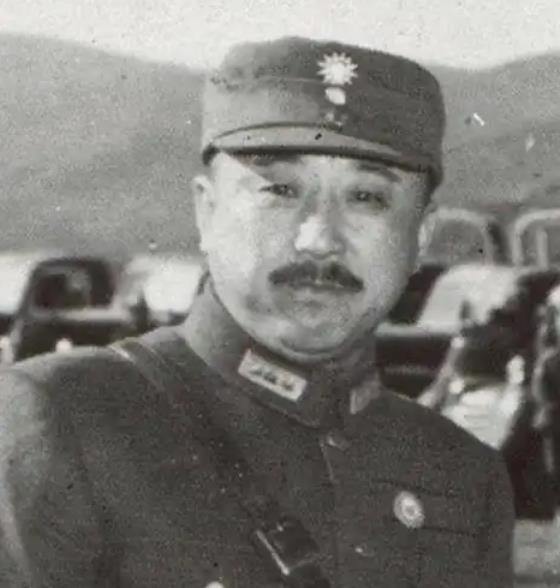

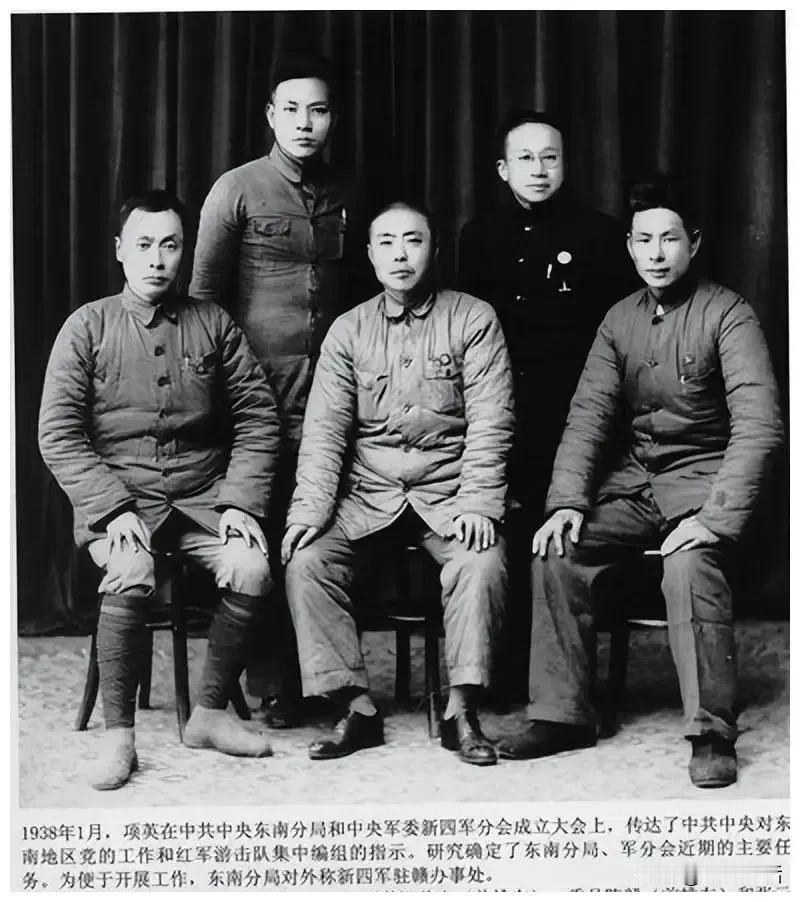

1997年,曾潜伏在蒋介石身边18年的郭汝瑰被一辆失控的卡车撞倒,经抢救无效不幸离世。三天后追悼会上,有人从台湾匿名寄来一个信封,里面竟是一张白纸。 1984年春,北京一处普通居民楼内,郭相操正在整理父亲郭汝瑰的遗物。 在一堆发黄的信件中,他发现了一个来自台湾的信封。 信封完好,邮戳清晰,但里面只有一张空白信纸,没有署名,没有只言片语。 这不是第一次,自1980年代初起,类似的无字信件,每隔几个月就会寄至郭家。 起初,他视之为恶作剧。 但今天,看着父亲桌上那本,刚出版不久的《郭汝瑰回忆录》,他似乎明白了什么。 郭汝瑰,这个在国民党军中,潜伏二十余年的共产党员,他的真实身份,随着回忆录的出版终于大白于天下。 郭相操翻开父亲的旧相册,一张黄埔军校的合影,引起了他的注意。 照片上年轻的郭汝瑰,与几位同窗并肩而立,其中一人,后来成为台湾高级将领。 他查看了信封上的寄件地址,若有所思。 "一切尽在不言中。"他低声说道。 郭汝瑰1907年,生于四川铜梁一个没落地主家庭。 19岁考入黄埔军校第五期,接触进步思想后,暗中加入了中国共产党,1928年,因联络人被捕,他与组织失去联系。 1930年从日本留学归来,郭汝瑰被安排进入南京陆军大学深造,直接受教于蒋介石。 凭借出众的军事才能,很快进入国民党军事核心。 抗战爆发后,被任命为国防部作战厅厅长。 这一职位,让他掌握了国,民党高级别的军事情报。 办公桌上是蒋介石批阅的作战命令,墙上挂着标注部队调动的军用地图,而他的内心,却始终坚守着二十年前的信仰。 1947年11月,淮海战役前夕,郭汝瑰在南京一处隐秘的茶馆内,将一份绝密的江防部署图,纸交给了联络人。 此后,他又提出了著名的"解围双堆集"计划,诱使国民党军队陷入重围。 这些关键情报,直接影响了战局走向。 三个月后,国民党七十万大军溃败。 郭相操记得父亲晚年,很少谈及这段往事。 唯一一次例外是在1980年,当他被正式恢复党籍时,对前来采访的记者简短地说:"我只是做了自己应该做的事。" 1949年12月,郭汝瑰率领七十二军在宜宾起义,粉碎了蒋介石"川西决战"的最后希望。 当他率部接受检阅时,很多战士才第一次知道,这位沉默寡言的长官,原来是潜伏多年的共产党员。 解放后,郭汝瑰远离权力中心,在南京军事学院教书育人,主持编纂《中国军事史》等著作。 即使在那段特殊年代,他也很少公开谈论自己的过往。 同事们只知道,他是位严谨的军事史专家,却不知他曾是影响,中国近代史走向的关键人物张一一。 1986年台北,一位退役的老将军坐在书桌前,面前放着刚从大陆寄来的《郭汝瑰回忆录》。 他们曾是黄埔同窗,共同在抗日战场上出生入死。 翻开书页,看到那个熟悉,却又陌生的名字,他陷入长久的沉默。 片刻后,他取出一张信纸,没有写下任何文字,装入信封,寄往北京。 这样的信,他前后共寄出了七封。 郭汝瑰在1997年因车祸去世,享年90岁。 他的墓碑上没有华丽的词藻,只刻着简单的生卒年月。 郭相操后来理解了,那些无字信件的含义,那是一种跨越政治立场的默契,是对往昔情谊的无声致意,也是对各自命运的共同感慨。 "各为其主,但同为中国人。"这是郭汝瑰晚年,经常挂在嘴边的一句话。 信纸上的空白,比千言万语更有力量。 它承载了无法言说的历史记忆,个人情感与国家立场的痛苦抉择,以及那个动荡年代中,无数普通人的命运轨迹。 2000年春天,郭相操整理父亲的遗物时,再次收到一封来自台湾的信。 拆开信封,里面依然是一张空白信纸,但这次夹着一张老照片——黄埔军校的合影,年轻的郭汝瑰站在前排中央,身旁是他的同窗好友。 照片背面只有一行字:"往事如烟,人各有志。" 落款是一个郭相操非常熟悉的名字——他父亲在黄埔的至交好友,后来成为国民党高级将领的那位老人。 无字的信件,道不尽的沧桑。

百科

1997年出车祸离世,1984年整理他的遗物,写文章是否严谨些