1971年,周恩来和美国国务卿基辛格在人民大会堂密谈,没人注意到站在他们中间、低头做翻译的年轻女人,那个出生在纽约、说一口纯正英文的女孩叫唐闻生。

从那一天起,她开始参与一连串中美高层外交,每一句翻译都不能有错,也不能迟疑。

这不是普通的语言工作,而是牵动国运的“神经战”,她没有丈夫,没有子女,却和一国的命运绑在了一起。

唐闻生的起点很特别,1943年春天,她出生在美国纽约,父亲唐明照是中国在联合国工作的外交官,母亲张希先是从燕京大学走出来的进步知识分子。

那个家一开门,邻居是居里夫人的女儿,客厅里常有各种语言、报刊和书信。她6岁时进了纽约的小学,放学后不是去踢球,而是被父母带着读莎士比亚,听BBC。那时候她觉得翻译不算一门技术,更像是一种“魔法”。

9岁那年,一家人回到了北京,她不怎么说中文,进了学校总是发呆,唐明照没有心疼孩子,而是每天扔给她几页《战争与和平》让她读。

几年后,她报考了北京外国语学院英语系,3年读完5年课程,老师说她的口语比录音磁带还准。

1965年,她正式进入外交部,那年她22岁,个子高挑,说话清楚,大家都觉得她是个“花瓶”。

真正的翻译任务没人敢交给她,哪怕是翻一份新闻稿,资深翻译也要盯着,她咬牙坚持,有时候连夜对照中英文对着读,把人民日报和《纽约时报》的同一天报道反复翻译。

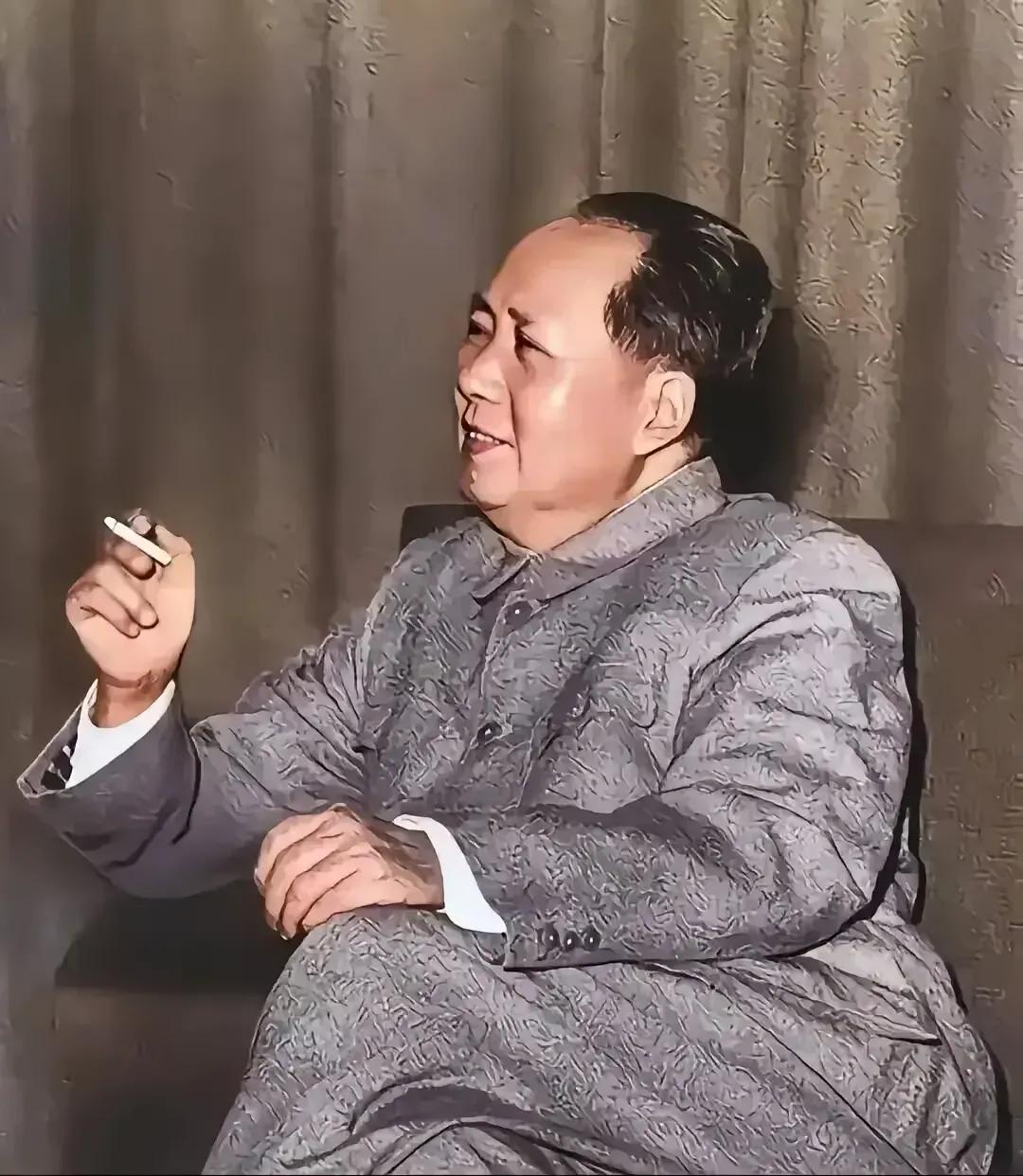

她的机会,来得快也险,1966年,被临时叫去为毛主席会见外宾做翻译,那天她刚吃完午饭,肚子有点不舒服,站在毛主席身边,脸色煞白,汗顺着后背往下流。

主席坐在藤椅上没说话,眼神扫过她一下,五分钟过去,没有人发声,她整个人快晕过去了,后来毛主席笑了笑,说:“今天先这样。”她才发现,自己手里的纸全湿了。

真正打响名声,是1970年秋天。那年毛主席在中南海和美国作家斯诺见面,谈了整整五个小时。

任务临时下发,别的翻译临阵退缩了,只有唐闻生咬牙上,毛主席讲话跳跃,时不时还掺着湖南话,政治语境复杂。

唐闻生强撑着听、记、翻译。斯诺临走时说:“我在中国这几年,从没见过谁能这样理解我们美国人说话的方式。”

但让她真正站在世界前台的,是1971年7月,那是基辛格秘密访华的日子,唐闻生作为翻译陪同周恩来进入会场。

美方来人开口快,夹杂俚语,她边听边翻,一边手写记录,会谈气氛紧张,基辛格对中国的底线一无所知。

周恩来开场白措辞审慎,唐闻生翻得一字不差,有一次美方用“leverage”这个词,她没有直译成“杠杆”,而是换成“外交筹码”,周恩来点头说“翻得好”。

会后基辛格私下对她说:“你出生在美国,可以竞选总统。”

她出镜的次数越来越多,1972年尼克松访华,她站在长安街检阅仪仗队,站在周总理身后半步的地方。

全世界的镜头对准了她,她却低着头,一句话不说,西方媒体称她是“沉默中的权力”。

她翻的不只是语言,还有政治情绪,有一次,中美双方谈判陷入僵局,美方代表说了句“Your tone is not helpful.” 这句话其实带点讽刺。

她没有直译“你的语气不友好”,而是说成“或许我们换种方式继续讨论”,这种翻法让局势缓和了,外交部里的人都说,“她翻译的时候就像在走钢丝。”

1973年,她被破格提拔进了中央委员会,是外交部里第一个进中委的女干部,那一年,她才30岁。

次年又被任命为美大司副司长,成为当时最年轻的副司级干部之一,外人以为她光鲜亮丽,可她的生活异常简朴。

上下班挤公交,吃工作餐,假期就是窝在宿舍看英文原版小说。

关于婚姻,她没留下太多话,有记者问她为什么不结婚,她只说:“我没时间。”唐明照曾劝她考虑一下家庭,她摆摆手说:“我现在翻译的文件,明天就要登上中美联合公报,谁会等我下班回家做饭?”

她的身边没出现过所谓的“绯闻对象”,有人说她性格冷,有人说她眼界太高,外交部的人却知道,她晚上常常加班到凌晨,自己擦桌子、收文件,再顺便翻一封电报,才能回家。

母亲张希先晚年和她一起住,两人生活清淡,连家里的电话都接得特别小心。

1980年代,她调去了铁道部外事司,后又担任中国侨联副主席,负责涉外铁路项目和侨务政策。

她不喜欢出风头,很多人根本没意识到这个拿着公文包的女人,曾站在中美破冰谈判的第一线,直到2024年,她获得了“翻译文化终身成就奖”,才有媒体重新挖出她当年的影像资料。

她认为翻译是“隐身的职业”,语言不属于她,而属于历史,有人问她是否后悔,她回答得很简单:“国家给了我机会,我就要把它做好。”

唐闻生这一生,既是语言工作者,也是政治参与者,但她没喊过口号,也不讲情怀,只是安静地做了几十年的“二传手”,她不属于哪个时代,却参与了最关键的历史时刻。

参考资料: 丁柯主编,《共和国翻译官》,新华出版社,2012年。