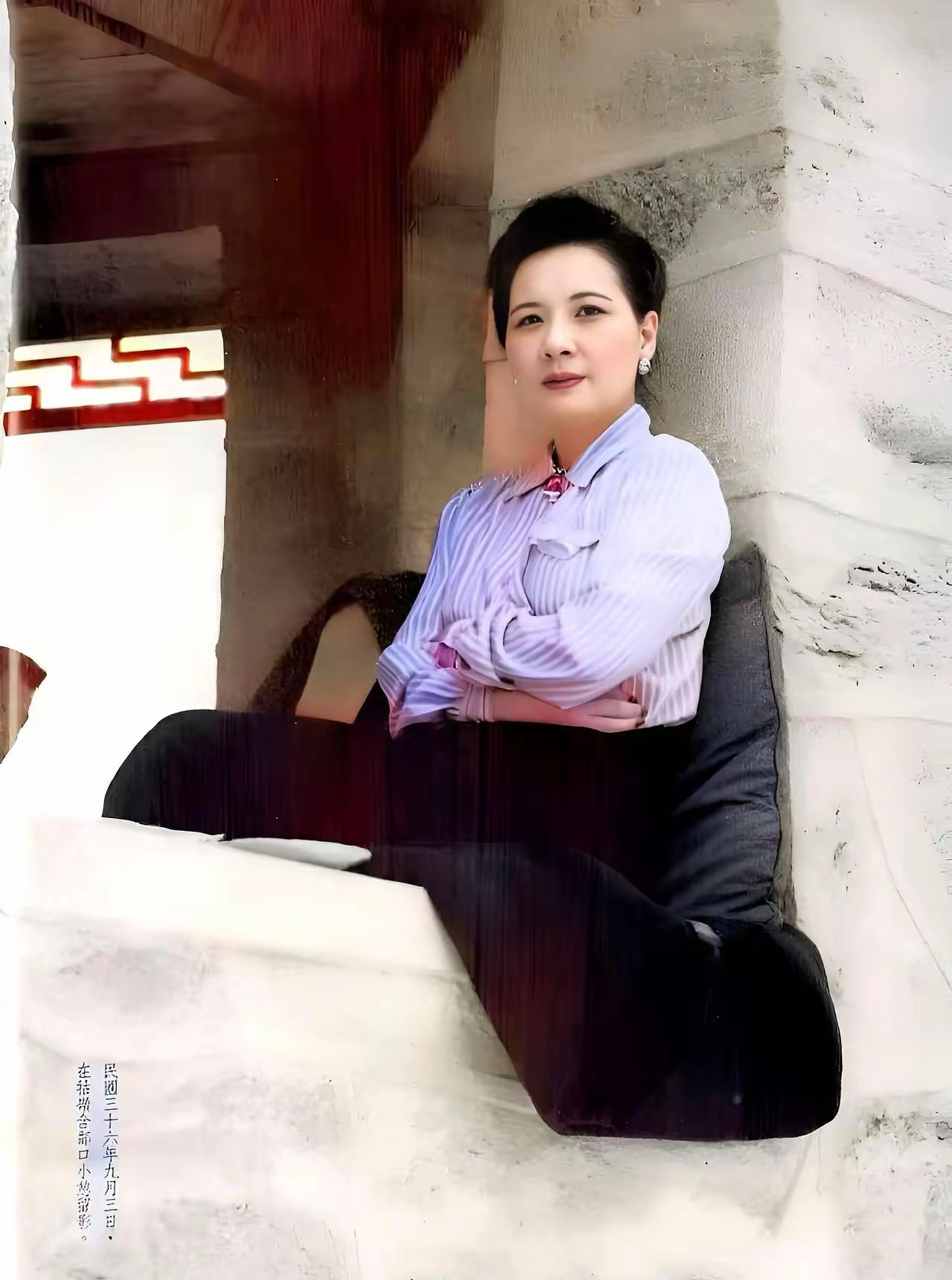

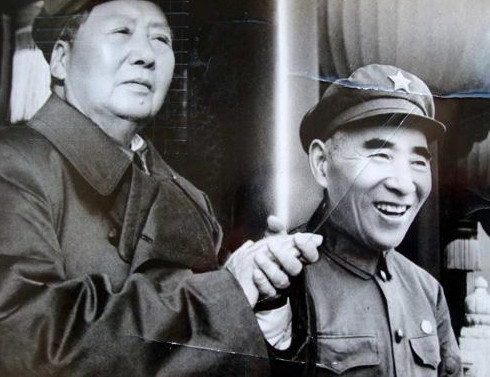

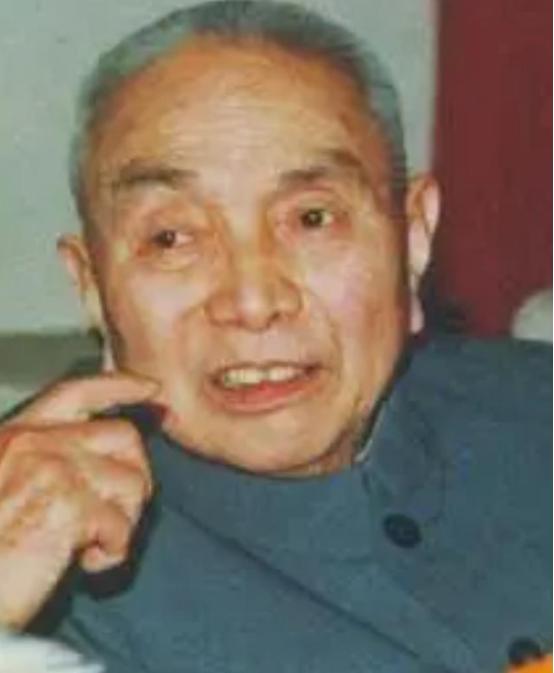

1917年,谭延闿的母亲去世,但出殡时族人却死活不让棺椁走正门。谭延闿好话说尽,可族人依旧不肯让步,无奈之下只能出此下策! 谭延闿母亲出殡的故事背后藏着一部封建家庭的辛酸史。 这位湖南督军的母亲李氏原本是陕西小户人家的闺女,当年谭钟麟在陕西当官时收了她当妾。 别看谭家是官宦人家,可家里规矩比衙门还严实。 李氏在谭家过得还不如大户人家的丫鬟,生了三个儿子照样得站着伺候全家人吃饭。 直到谭延闿考中会元那年,他爹才开恩让这个伺候了半辈子的女人上桌吃饭。 谭延闿打小就憋着口气,族里人都管他叫"小老三",明面上是排行第三,暗地里是笑话他是小老婆生的。 他娘常摸着儿子脑袋说:"咱们娘俩命贱,你要争气读书才能直起腰杆。" 这话像钉子似的扎在谭延闿心里头,后来他真给读出名堂来了,在长沙办明德学堂时,每回给校长写信都落款"慈卫生",说是奉了老太太的意思办事。 当上湖南督军那会儿,对外也是打着"奉母命维持秩序"的旗号。 1917年老太太过世,谭家祠堂闹出大事。 族里那些老头子死活不让棺材走正门,说小老婆没资格开中门。 当时谭延闿在湖南地面上也算响当当的人物,可在这帮族老跟前硬是说不通道理。 最后这孝子急了眼,整个人扑在棺材盖上喊:"今儿抬的是我谭延闿!"吓得族人赶紧让道。 这事后来上了《申报》,说谭督军"以身护柩,孝感动天"。 要说谭延闿对母亲的感情,那真是刻进骨子里了。 他后来立誓不纳妾,续弦的事更是想都不想。 1918年他媳妇方氏临终前托人带话,求他别再娶妻好生养大孩子。 谭延闿在军营里接到消息,当场对着将士们发誓终身不娶,还吃了整整一百天素菜。 要知道这位可是出了名的美食家,后来还创出"祖庵菜"的谭家官府菜,这百日吃斋可要了他半条命。 最绝的是跟宋美龄那段事,孙中山本来想撮合他俩,宋家也挺中意这个年轻有为的督军。 可谭延闿心里过不去两道坎:一来发过誓不再续弦,二来想起自己亲娘当小妾受的罪,哪舍得让留洋回来的宋三小姐受委屈?他倒是机灵,拎着厚礼跑到宋家磕头认干亲。 这一招既全了孙中山的面子,又保住自己誓言,后来宋美龄跟蒋介石结婚时,谭延闿还当了证婚人。 这些事在《谭延闿日记》里都有迹可循。他在1920年3月那篇日记里写道:"每念先慈生平艰辛,恨不能以身代之。 今虽忝居高位,然子欲养而亲不待,痛何如哉!"后来国民政府要给他立传,他特意嘱咐要把母亲事迹写进去,说是"庶子之孝,不在爵禄而在心迹"。 要说这故事给后人啥启示?往大了说是新旧时代交替的缩影,往小了看就是个孝子为娘挣脸面的家常事。 谭延闿后来官至国民政府主席,可提起母亲还是满肚子心酸。 有回跟部下喝酒,三杯下肚红了眼眶:"我娘活着时没享过福,死了才挣来口棺材走正门。" 这话后来传到民间,老百姓都说谭督军是"孝子做官,青天有眼"。 说到底,那个年代女人的命就像浮萍,李氏要不是养出个有出息的儿子,恐怕连祠堂侧门都出不去。 谭延闿用一辈子守着对母亲的承诺,不纳妾不续弦,在官场上混得风生水起,回到家还是那个护着娘亲的"小老三"。 这故事搁现在看可能觉得迂腐,可放在民国初年,就是活生生的伦理大戏。 据南京第二历史档案馆藏的《谭氏宗谱》记载,谭家后来重修族规,特意加了一条"母以子贵,不分嫡庶"。 这事虽没明说,但族里人都知道是谭延闿给母亲争来的身后名。要说这读书人较起真来,可比拿枪杆子的还厉害,愣是把百年族规给改了。