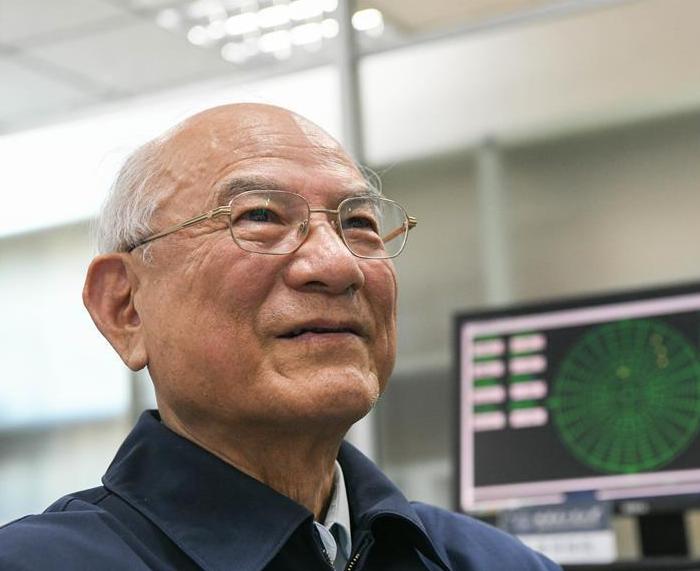

奖金高达800万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达“盲区”的美国航母。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 雷达是现代军事中不可或缺的技术利器,它如同战场上的眼睛,能够穿透迷雾,指引方向,然而这双“眼睛”并非完美无瑕,由于地球是个球体,传统雷达发射的直线信号在面对海面低空目标时,往往会留下难以逾越的盲区。 这一缺陷在国防安全中显得尤为致命,尤其是当对手拥有航母和隐形战斗机时,这些盲区可能成为敌方渗透的通道,美国凭借其军事优势,长期以来让航母在中国雷达的盲区内游刃有余,这对中国来说无疑是个巨大的威胁。 正是在这样的背景下,一位名叫刘永坦的中国科学家,带着对祖国的深沉热爱,用三十年的时间,破解了这一难题,让藏在盲区里的美国航母无处遁形。 刘永坦的科研之路始于童年时期的战乱记忆,那时,日寇入侵,南京大屠杀的惨剧让他的家庭四处逃亡,颠沛流离的生活在他心中埋下了保家卫国的种子。 新中国成立后,他考入哈尔滨工业大学,开始接触无线电技术,并在那里奠定了学术基础,1958年,他组建了无线电工程系,但当时中国的雷达技术几乎完全依赖苏联进口,自主研发能力薄弱,面对美国的军事压力,这种差距让他深感不安。 为了改变现状,他毅然选择出国深造,在英国,他接触到了世界顶尖的雷达技术,积累了宝贵经验,然而当英方抛出优厚条件挽留他时,刘永坦没有动摇,他深知自己的使命在祖国,于是果断回国,投身国防科研。 回到国内后,刘永坦面临的却是极为艰苦的条件,科研经费匮乏,设备简陋,实验室偏僻,他和团队几乎是从零开始,面对传统雷达无法探测海面低空目标的难题,他带领团队夜以继日地工作,手稿堆积了700多页,实验失败了无数次。 但他从不气馁,每一次挫折都成为他重新推演的起点,整整三十年,他几乎将所有时间都奉献给了科研,除了吃饭、睡觉和必要的休息,他的生活里只有实验室和雷达。 外部的困难和内部的压力交织在一起,但这些在他眼中不过是浮云,他的目标只有一个:让祖国的雷达系统不再有盲点,让那些利用盲区威胁国家安全的敌人无处藏身。 经过不懈努力,刘永坦终于在1989年正式进入新体制雷达的研究领域,并在1991年取得了突破性成果,他和团队研发的新型雷达系统,不仅能全天候工作,还能超远距离捕捉运动目标,甚至可以根据需要调节波段。 这一技术直接填补了传统雷达在海面低空探测上的空白,更令人振奋的是,他们还意外研制出“逆合成孔径实验雷达”,这让雷达的探测能力进一步提升,能够清晰捕捉目标的细节。 中国的海空探测范围从原来的40多公里扩展到100公里,甚至更远,连贴近地平线的物体也能被发现,曾经肆意横行的美国航母,如今在中国的雷达面前再也无法隐匿,这不仅增强了国防安全,也让中国在军事博弈中拥有了更多主动权。 这一成就的意义远不止技术本身,它标志着中国从被动防御向主动威慑的转变,那些曾被视为“天空幽灵”的隐形战斗机和航母,在这张严密的雷达网面前失去了往日的嚣张。 刘永坦用三十年的坚持,证明了中国科技工作者在艰难环境中也能创造奇迹,他的努力不仅守护了祖国的万里海疆,也为国家的军事战略提供了坚实支撑。 2018年,刘永坦的贡献获得了国家最高科学技术奖的肯定,奖金高达800万元,这笔钱对于常年清贫的他来说无疑是一笔巨款,科研路上,经费永远是难题,他却没有将这笔钱据为己有,而是全部捐给了哈尔滨工业大学,设立了永瑞基金。 他深知,科技的未来在于人才,只有培养更多年轻人投身科研,祖国的科技事业才能持续发展,他希望这800万元能成为一颗火种,点燃更多学子的热情,让他们在科研的道路上走得更远。 从贫穷的科研者到获得国家最高荣誉,刘永坦的故事是中国科技崛起的缩影,他用三十年的时光,不仅解决了雷达盲区的问题,还将中国的雷达技术推向了世界前列。 他的奉献让美国航母的威胁不再是悬在中国头上的利剑,也让人们看到,只要有信念和毅力,就没有克服不了的困难,如今,他虽已年迈,却依然活跃在科研和教育一线。 他的遗产不仅是一套先进的雷达系统,更是一种精神,一种激励后人不断前行的力量,正是因为有了像他这样的人,中国才能在科技的赛道上越跑越快,屹立于世界之巅。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:新华网——《刘永坦:“从0到1”,他为祖国海疆雷达打造“火眼金睛”》