孩子的内驱力不需要培养,只需要保护。

畅畅谈育儿

2025-04-02 15:49:37

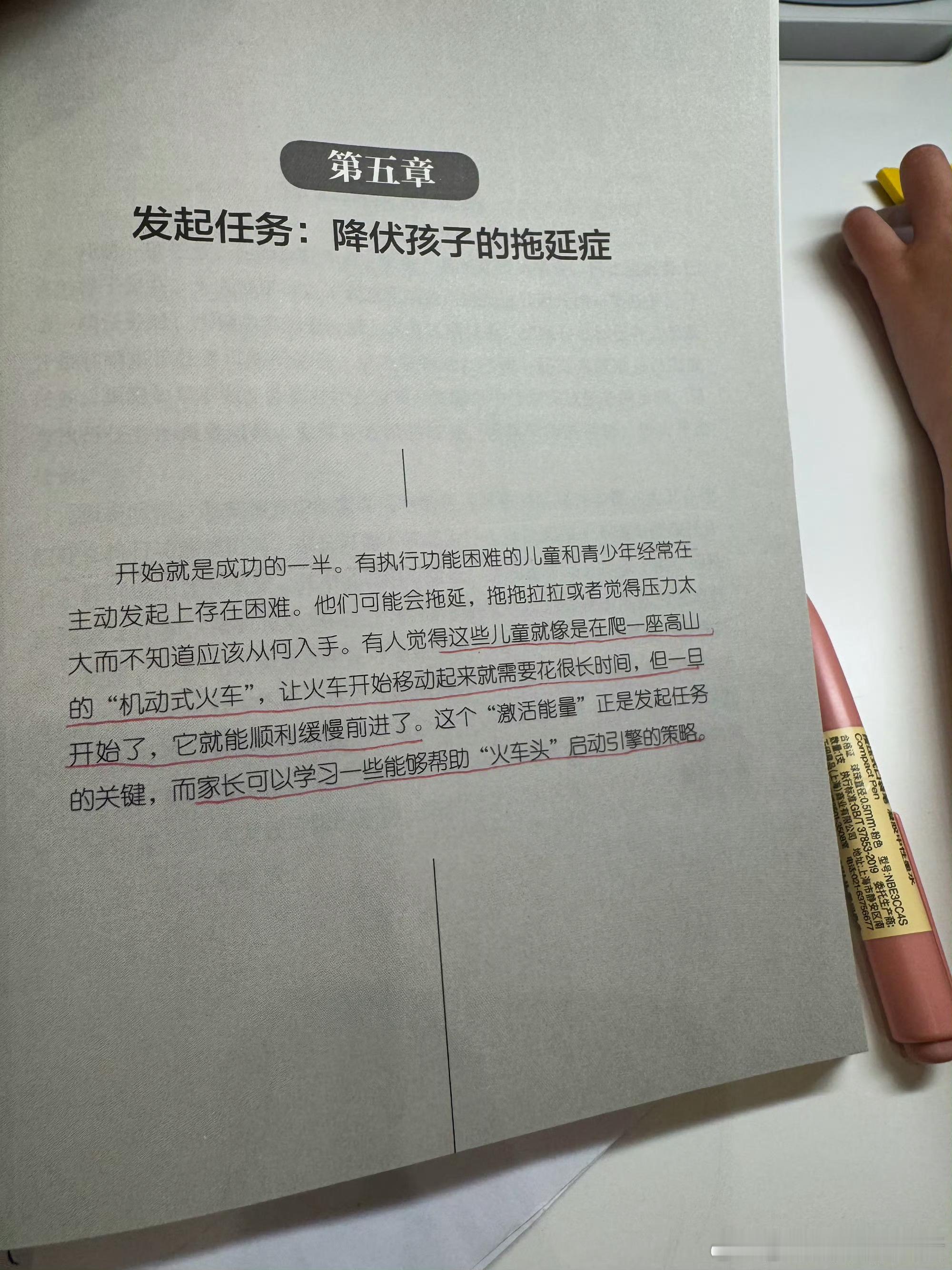

当孩子出现"写作业拖延、对学习提不起劲、沉迷手机、做什么都三分钟热度"时,我们总是试图去寻找"如何激发孩子学习动力"的灵丹妙Yao。

.

但孩子的生命力本就像春天破土而出的嫩芽,他们天生会好奇蚂蚁搬家,会执着于把积木搭到比自己还高,会为故事里的角色掉眼泪——这些迸发的生命力,都在提示我们:内驱力不需要培养,只需要保护。

.

所以,或许真正的问题是:孩子像一棵被石头压着生长的树苗,他们的内驱力从未消失,只是被某些东西困住了。

如果孩子在某些方面失去了原动力,我们真正需要探究的是:哪些时刻的挫败感、羞耻感、恐惧感像石头一样,压住了他们天生好奇、热爱探索的内驱力。

.

每个失去失去内驱力的孩子心里都藏着形态各异的压住他们的"石头":

比如

一块叫"妈妈总说我粗心"的石头,压住了他检查作业的自主性。

一块叫"必须考前三名"的石头,压弯了他探索兴趣的枝干。

一块叫"哭鼻子没出息"的石头,压碎了他表达情绪的本能。

.

这些石头往往诞生于某个被忽视的瞬间:

或许是在当他兴奋展示90分时却只得到"那10分是怎么丢的"的瞬间;

又或许是在当他主动洗碗不小心打碎盘子时听到的却是"就知道你不行,非要逞能"的叹息。

.

孩子天生自带内驱力,我们要做的不是去给孩子施加外力培养内驱力,而是要搬走那些压住他们生命力的石头。

1️⃣暂停纠正,表达好奇

孩子抗拒练琴时,别急着讲道理。试着问:"每次坐在琴凳上时,你的身体有什么感觉?"或许会发现抗拒的背后是某个考级失败的雨天,老师失望的眼神一直是他心里的刺。

.

2️⃣接纳孩子的情绪

当孩子写作业写到愤怒地摔门,可以说:"这道题确实让人火大,当年我被微积分折磨时把草稿纸都撕了。"温和地接住他的情绪,才能看见压住他的那块"我怎么学都不会"的恐惧之石。

.

3️⃣创造"不丸美的勇气时刻"

周末让孩子完全主导一次家庭日,即便他选择穿着睡衣逛博物馆,即便行程混乱——那些自主决策的瞬间会慢慢搬开那个“必须正确”的压力之石。

.

当我们学会用"好奇"代替"纠正",用"陪伴探索"代替"解诀问题",孩子那些被压抑的生命力,终会爆发出来。

0

阅读:58

游戏人间

千万别把孩子教育成坏人。 有的人认为社会坏,人坏点不吃亏,但实际上坏点很容易吃亏。人都是有直觉的,同一个人,好人来看,一看就知道是坏人,也就有了戒心,坏人却看不出,坏人本身坏,就分不出好坏人,直到自己被害,或许已经晚了。孩子找的对象,父母怎么看都不是好人,孩子却很喜欢,说明孩子被教育坏了,分不出,这就可能误一辈子了。