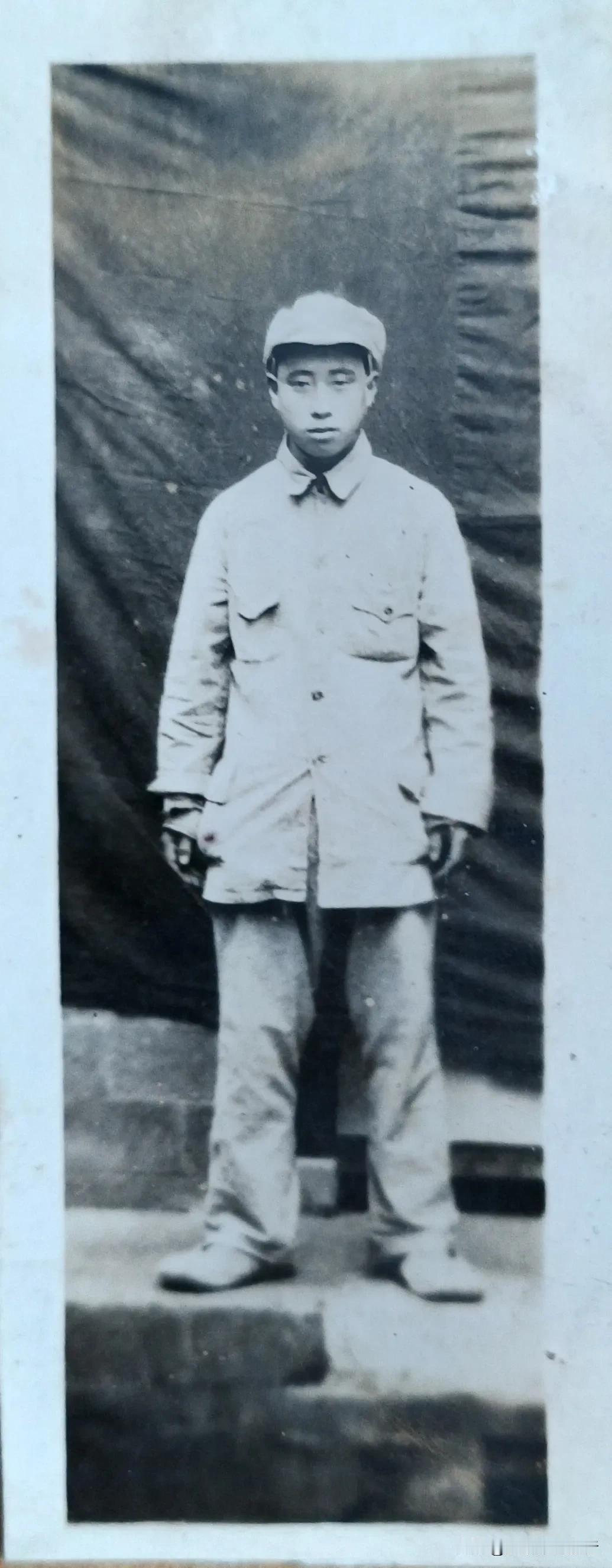

1979年,解放军战士王发坤在对越自卫反击战中牺牲,28年过去了,当妻子得知他的葬身之地后,不惜贷款2000元千里去给他扫墓,当妻子来到王发坤墓前时,嚎啕大哭道:“发坤,我来给你交任务了!” 对越自卫反击战的炮火,已经在边境上燃烧,王发坤和他的战友们站在了前线。 当时,王发坤作为副连长,已经被批准可以转业,回家享受安稳的生活。 战斗的号角一吹,转业的命令被推迟了。 上级急需指挥员,他没有丝毫犹豫,主动请缨,决定留在战场上,坚守岗位。正是在这样的决定下,他走向了他最后的战斗。 在周登251高地的战斗中,王发坤带领队伍突破敌方防线,摧毁了敌人的火力点。 正当他掩护新兵撤退时,一颗炮弹炸响,瞬间将他击中。 年仅33岁的王发坤倒下了。战友们赶到时,他已经不行。英雄的血染红了那片土地,也让这个家庭失去了支柱。 王发坤牺牲后,留下了一封遗书。这封遗书并不是那些高尚的诗句,而是几句朴实的嘱托:他恳求妻子李金花改嫁,因为他明白自己再也不能回家。 更重要的是,他要求李金花在领取抚恤金后,用这些钱偿还他生前,为建房借的2000元债务。 在遗书里,他写道:‘人走了,债不能赖。’就像他在战场上,对战友的承诺一样,这些字句同样充满责任。 李金花当时只有26岁,年纪轻轻的她,已经失去了丈夫。 按照遗书的嘱托,她决定再嫁,但她也深知,这个决定不是出于,对王发坤的不忠,而是对丈夫那份责任的承担。 她将这份责任放在了心里,用尽所有的力气,去守护两个孩子,守护着家庭。 也选择了孤独一生,为了这份未完成的承诺,和未还的债务,默默坚持了28年。 那些年,李金花拿着每月800元的抚恤金,艰难度日。白天在田里干活,晚上回到家里缝补衣物,利用所有的空余时间来补贴家用。 11年后,她终于将那2000元的债务还清了,白发却悄然爬上了她的鬓角。 每一滴汗水,每一次辛劳,似乎都让她,离丈夫的承诺更近了一步。 每年清明,李金花都会把丈夫的遗物摆放在家中,默默地祭拜这位她深深思念的男人。 丈夫的安葬地,李金花从未得知,因为她一直,生活在贵州威宁那个偏远的山村,信息的闭塞让她,无法得知丈夫的埋葬地点。 直到2007年,她才通过丈夫的战友得知,王发坤被安葬在,云南屏边的革命烈士陵园。 2007年清明节,李金花已经63岁了。 28年过去,未曾见过丈夫一面,这段距离使她的心情愈发沉重。 她决定,不管再难,也要去看看丈夫最后的安息地。 决定贷款2000元,带着两个儿子,踏上了去云南的路,那时,李金花并不富裕,贷款的2000元,对于她来说是一笔巨大的负担。 但毅然决定踏上,这条千里寻夫的路,誓言要将丈夫的灵魂,交给她未能履行的责任和承诺。 当她站在丈夫的墓前,颤抖着手抚摸着,墓碑上丈夫的照片,她突然放声大哭:“发坤,我来给你交任务了!” 她的泪水,仿佛冲刷了28年的孤独与痛苦。 这句话,不只是一个告别,而是对丈夫、对自己、对那个时代,所有默默奉献的军人妻子的致敬。 这场面被媒体记录下来,成为了全国新闻,感动了无数人。 李金花回到家乡后,她发起了修建烈士纪念园的计划,不想让王发坤的名字被遗忘。 村里的人们纷纷为她捐款,最终“王发坤纪念园”在村里建成,成为了爱国主义教育的基地。 这个纪念园,是对王发坤的纪念,也是对所有为国捐躯的英雄们的致敬。 王发坤的故事,是一个战士的英勇和牺牲,更是无数普通人,背后坚守与奉献的缩影。 李金花的坚韧不拔,让我们看到了一个家庭的责任与坚守,更让我们看到了,那个时代军人家庭的巨大牺牲。 参考资料: 李凤. 《烈士归来:王发坤与李金花的家国情怀》. 贵州人民出版社, 2009.