1996年,左宗棠之曾孙想回上海,写信给市委,请求分一套低楼层的房,却被他任上海

小说红楼

2025-04-08 17:17:59

1996年,左宗棠之曾孙想回上海,写信给市委,请求分一套低楼层的房,却被他任上海副市长的女儿拒了。

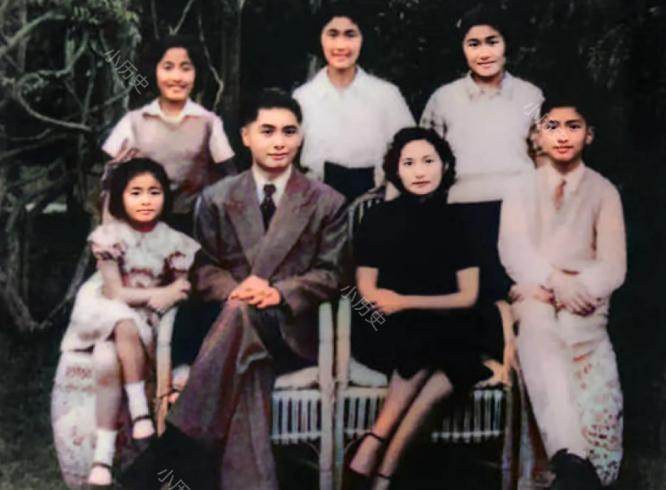

左景鉴出生于钟鸣鼎食之家,作为晚清名臣左宗棠的曾孙,家族传承的荣耀与使命感,如影随形。从小,他便在长辈的言传身教中,接受了严格的传统教育,儒家的“修身、齐家、治国、平天下”思想,深深烙印在他的心中。

然而,左景鉴并没有躺在先辈的功劳簿上享受,不过,到了他这一辈时,家里的情况也并不好,父母早亡,他全靠姑姑教养长大。但是他凭借自己的努力,考入了上海医学院,成为一名优秀的医学高材生,主攻外科领域。

毕业后,左景鉴在上海顺利开启了职业生涯,凭借精湛的医术,逐渐在医学界崭露头角,也在上海拥有了自己的住房。医生不管在何时,都是一个吃香的职业,尤其一个医术精湛的外科医生,如果一直留在上海,他的前途无量。

但在国家号召支援大西南建设的关键时刻,他毫不犹豫地响应,告别繁华的上海,奔赴重庆。当时,女儿左焕琛还在上海医学院念书。离别之际,左景鉴抚摸着女儿的头,语重心长地说:“孩子,国家需要我们,爸爸必须去。你要学会照顾自己,好好学习。”

女儿可以理解爸爸要带着全家搬到上海的决定,可是她真的理解不了父亲的另外一个做法。

为了支持国家建设,左景鉴毅然将自己在上海的房子交给了国家,因为他基本上就带着全家一起搬迁重庆,上海的房子它觉得用不到了,所以希望能分配给更需要的人。

这一决定,让左焕琛一时难以接受。看着同学们都有温馨的家可回,自己却只能住在学校宿舍,她忍不住抱怨:“爸爸,为什么要把房子交出去?我们连个家都没有了。”

左景鉴耐心地开导女儿:“孩子,我们不能只想着自己。现在有很多人比我们更需要房子,国家正处在发展阶段,我们要为国家出一份力。”尽管心中仍有委屈,但左焕琛在父亲的影响下,逐渐理解了父亲的良苦用心。

一晃数十年就过去了,在重庆,左景鉴全身心地投入到医疗事业中,凭借高超的医术和敬业精神,赢得了同事和患者的赞誉。然而,随着年龄的增长,左景鉴心中“落叶归根”的想法愈发强烈。

此时,他在重庆的住房条件并不理想,居住的楼房没有电梯,楼梯又高,对于90多岁的他来说,上下楼成了一件极为困难的事。每次艰难地爬上楼梯,他都会望着东方,喃喃自语:“上海,我的故乡,什么时候才能回去。”

尽管左景鉴思念上海,但他始终不好意思向担任上海副市长的女儿开口。这时,左景鉴的表侄,一位退休的原子能专家,出于对左景鉴的关心,决定帮他一把。表侄坐在书桌前,认真地给上海市委写了一封信,详细说明了左景鉴的情况,请求市委为他安排一套低楼层的住房。信寄出后,表侄还特意给左景鉴打了电话:“叔,信我已经寄出去了,就等着消息吧。”左景鉴既感动又有些不安:“真是麻烦你了,也不知道能不能行。”

这封信辗转到了左焕琛的手中。看着信,左焕琛的内心十分纠结。一方面,她深知父亲的艰难处境,作为女儿,她何尝不想让父亲回到身边,安享晚年;另一方面,她清楚上海当时住房紧张的现状,身为副市长,她必须以身作则,不能因为个人私情而破坏原则。经过深思熟虑,左焕琛怀着沉重的心情回复:住房紧张,难于安排!

她处在的位置很难,她不能为了自己的家人去做违背原则的事情,虽然父亲的贡献绝对符合要求,可是她不能批复。她的内心也很犹豫,她想到了爸爸对她说过的话,最终才做出来这样的决定,不同意。

得知申请被拒,左景鉴虽然有些失落,但他理解女儿的难处。他知道,女儿肩负着为人民服务的重任,不能因为自己而影响工作。

临终前,左景鉴拉着小女儿的手,气息微弱但眼神坚定地说:“孩子,爸爸这辈子最大的遗憾,就是没能回到上海。等我走后,把我的骨灰撒到长江里,让我顺着江水回到故乡。”

左景鉴去世后,小女儿遵照他的遗愿,将骨灰撒入长江。望着奔腾的江水,小女儿仿佛看到父亲面带微笑,顺着江水回到了魂牵梦绕的上海。

左焕琛知道她给出的决定,对于父亲来说会是一个最大的遗憾,因为老人一辈子就是想要回家,可是她也知道父亲会同意她的做法。她的做法是一个家庭的抉择,更是一种精神的传承。在个人利益与国家利益面前,他们展现出了高尚的品德和无私的奉献精神,这种精神,值得我们每一个人铭记与学习。

0

阅读:33