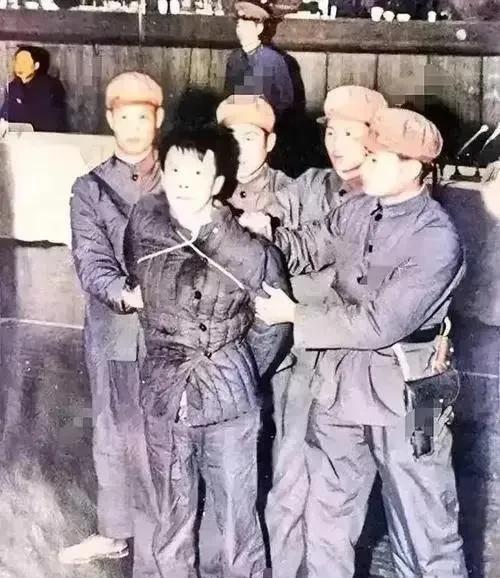

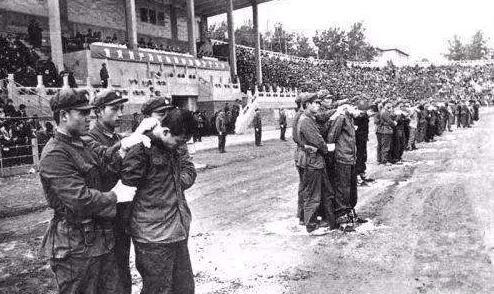

1955年,一个死刑犯被押到刑场,突然跪在地上大哭:“老天爷,我不想死,求求你显灵!”没想到,奇迹真的发生了! 新中国成立初期,百废待兴,社会秩序亟待重建。在那个特殊的历史时期,打击犯罪、惩治恶行成为重要任务。 一个名叫安乐三的人,就生活在这样的时代背景之下。他曾是青岛的一个普通菜贩,每天靠着卖菜维持生计。 抗战时期,安乐三的生活发生了重大转变。他被伪军抓去当了副保安队长,这段经历在后来成为他人生的污点。 1949年,新中国成立后,为了躲避清算,安乐三选择了一条错误的道路。他冒充解放军的身份,四处敲诈勒索老百姓的钱财。 这种违法行为很快就被发现了。安乐三因此被捕入狱,在监狱中度过了十个月的时光。 刑满释放后的安乐三并未就此改过自新。他又因为盗窃罪被判处一年多的有期徒刑,再次步入囹圄。 1954年,安乐三的"罪行"清单上又添加了新的内容。他被指控抢走了村民的毛驴和黄牛,还因为殴打一名产妇,导致对方因惊吓过度中风死亡。 这些罪名最终导致了一个严重的后果。1955年3月,安乐三被以反革命罪判处死刑。 但在这些罪名的背后,却隐藏着一个不为人知的真相。那些看似铁证如山的案卷材料中,存在着严重的程序缺陷。 1955年12月30日中午,安乐三被关押在即将执行死刑的临时牢房里。面对送来的最后一顿饭,他完全没有胃口,一口未动。 执行死刑的时间定在下午,围观的群众逐渐聚集在刑场周围。两名法警紧紧押着安乐三,防止出现意外状况。 直到这一刻,安乐三才真正意识到自己即将面临死亡。他的双腿突然失去力气,整个人瘫倒在地上。 在刑场上,安乐三突然看到了一位熟悉的老者。他立即跪在地上,向那位老者哭诉自己的冤屈,请求他日后一定要告诉自己的儿子为父亲申冤。 主持行刑的法官刘明智站在一旁,仔细观察着这一切。他发现安乐三的表现与以往见过的死刑犯有很大不同。 这种异常的表现引起了刘明智的高度重视。他当即决定暂停行刑,重新检查案件的相关材料。 在仔细翻阅案卷的过程中,刘明智发现了一个重大问题。整个案件材料中只有一张简单的呈批表,却没有正式的起诉书和判决书。 这种程序上的缺陷是非常严重的。没有完整的法律文书,就意味着整个审判过程存在重大瑕疵。 刘明智立即向上级部门报告了这一发现。他建议对案件进行重新调查,确保不会冤枉一个无辜的人。 上级部门对此高度重视,很快做出了暂缓执行死刑的决定。安乐三暂时逃过了死劫。 这个决定在当时是极为罕见的。在死刑即将执行的最后时刻叫停行刑,这需要极大的勇气和担当。 最终,法院做出了撤销安乐三死刑判决的决定。这个决定不仅挽救了一条生命,更是体现了法律的公正。 消息传开后,在当地引起了很大的反响。有人说这体现了法院的公正廉明,也有人怀疑是否有人在背后运作。 对于这些议论,法院给出了明确的回应。他们强调,这个决定完全是基于事实和证据,任何说情和关系都不能影响司法公正。 案件重审期间,法官刘明智展现了优秀的职业素养。他始终坚持以事实为依据,以法律为准绳。 在安乐三获释后,他想要用一筐鸡蛋来感谢法院的工作人员。但是,没有一个人接受这份礼物。 这种拒绝并非摆架子,而是体现了司法人员的职业操守。他们认为,为民伸冤本就是自己的职责所在。 这起案件成为了新中国成立初期的一个重要司法案例。它是第一起在死刑执行过程中实现无罪释放的案件。 这个案例给后世的司法工作带来了深刻的启示。它告诉人们,在任何时候都要坚持程序正义,珍视每一条生命。 即使是在上世纪五十年代,我国的司法工作者就已经开始注重程序正义。这种精神一直延续至今,影响着一代代法律工作者。 安乐三的案例也提醒着每一位司法工作者,要时刻保持清醒的头脑。面对关系到人命的案件,必须格外谨慎。 这个案例被收录进多部法律教材,成为法律系学生学习的重要案例。它展示了法律工作者应该如何对待生命,如何维护正义。 六十多年过去了,这个案例依然在激励着无数司法工作者。它告诉人们,只要坚持追求真相,正义就一定会得到伸张。 生命权是最基本的人权,任何关于生命的决定都必须慎之又慎。安乐三案件的历史意义,正在于它树立了这样一个重要的标准。