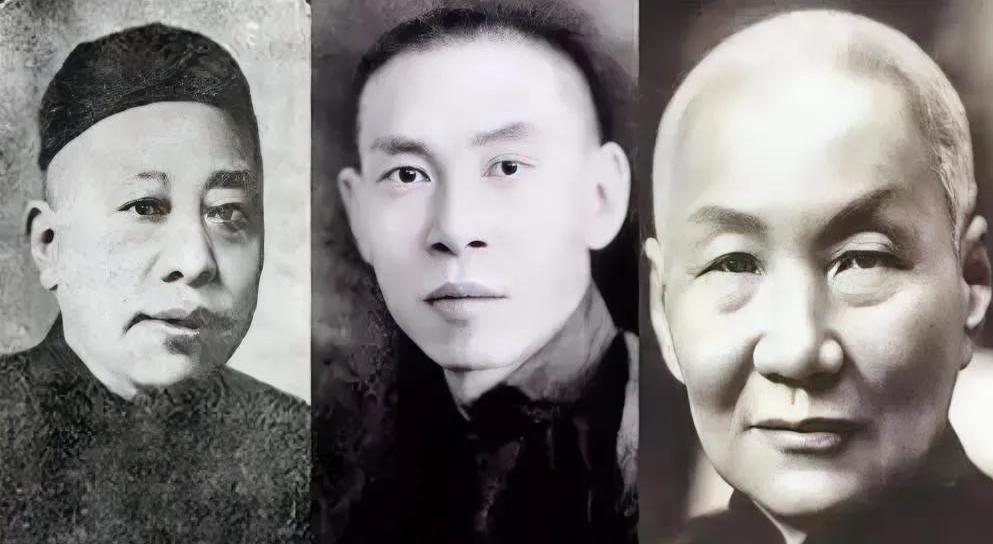

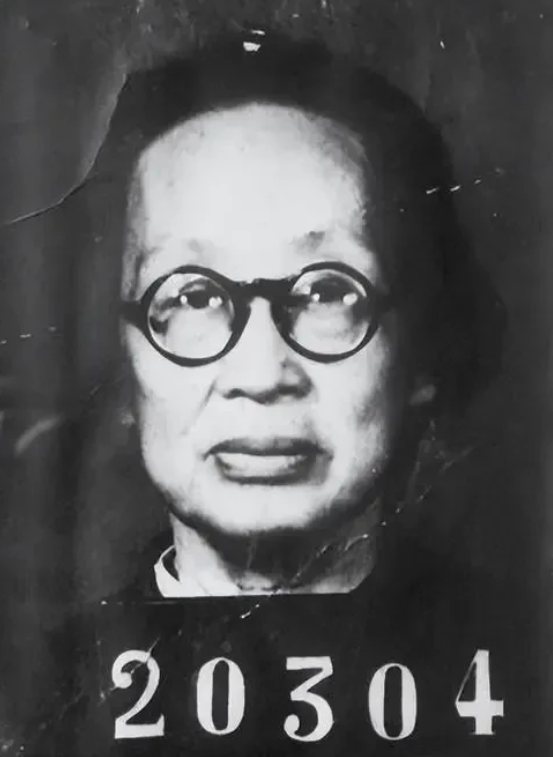

1938年一个深夜,国民党师长范绍增用枪顶着一个女人的头说:“马上离婚嫁给我!”女人回答:“我干爹是蒋介石!”没想到,范绍增却哈哈大笑。 范绍增第一次见到杨秀琼,是在重庆市政府举办的游泳比赛上。 穿着一件黑色泳衣,头发往后一梳,一头扎进水里,像条滑溜溜的鱼,干脆利落,一口气拿下第一。 看台上的人还在叫好,范绍增已经站起来,目光死死黏在她身上,跟看中了哪块地似的。 “我要这个女人。” 范绍增放下望远镜,话说得不轻,旁边的参谋脸都白了。 不是因为这话突兀,而是因为杨秀琼已经结婚了,丈夫是赛马教练陶伯龄,一个有点名气的体育人,跟军阀八杆子打不着。 可范绍增是谁?四川王,号称三不知将军:不知道兵有多少、不知道姨太太有几个、不知道家产有多厚。 这话不是夸,是讽,范绍增一天到晚胡吃海喝,围着女人转,四川出了个女学生长得标致点,他都得派人查家底。 姨太太从一号排到三十号都记不住,连自己亲儿子在街上看见都认不全。 可军队却硬,打仗也真打,淞沪会战他硬是带出30万川军,抗日打得不赖。 这么个又混又狠的军阀,看上谁,那就不是情感问题,是命运问题了。 他没多等,两天后,杨秀琼正在宿舍整理行李准备外地比赛,门被踹开,范绍增端着枪进来,直接把枪口顶在她额头上:“马上离婚,嫁给我。” 杨秀琼吓傻了,愣了几秒,硬撑着说:“我干爹是蒋委员长,你不能乱来。” 话音刚落,范绍增笑了,“我干爹也是蒋介石——或者说,就是你干爹让我这么干的。” 外头站着范的副官,门外停着车,再远一点是范的人,扛着枪,陶伯龄连家门都没敢进,只能办离婚手续的时候,偷偷在文件上签了字。 这桩婚事就是这么定下的,婚礼没有宾客,没有仪式,没有音乐,只有一个男人的强权和一个女人的眼泪。 杨秀琼是被抢进门的,成了范绍增的第十八房姨太太。 当时她才二十多岁,游泳事业刚出头,12岁拿下香港冠军,15岁全国三金,1934年还去马尼拉参加远东运动会,再夺三金,被称为“南国美人鱼”。 宋美龄喜欢她,认作干女儿,送了一辆紫色小轿车作礼物。 那时候的她,是国民政府的体育新星,全国女性的榜样,台上的掌声还没落完,台下就成了权力交易的筹码,在范家的深宅里,被锁了十年。 每天早晨听鸡叫起床,不是去训练,是伺候老太太。 范绍增根本不记得她的生日,却记得她的身段,没事就叫人抬她去戏院,还得带着一众姨太太一起排座,坐在最末,连开口都不敢。 紫色小轿车早被范换给别的女人,游泳帽、奖章、照片全都烧了。 她想逃,试过三次,一次是趁范不在家,穿着男装混进码头,被人一眼认出;第二次藏在厨娘家地窖,三天后饿得受不了,自己爬出来;最后一次,差点跳江,被下人救回来,打断了一条腿,之后一年都拄着拐杖走路。 蒋介石呢?没动静,他说了那句“干爹也是我”,就等于把话说死了。 这位“亲干爹”,对范绍增有求必应——只要他带兵打仗,什么都行。 当年国民政府,正筹备抗战统一战线,蒋要的是川军的兵,要的是范的态度,女人的命算什么? 有人说蒋是默许,其实说得轻了,范强抢杨秀琼前,的确去请示过,说这姑娘是个宣传好材料,又懂礼节,带出门能撑场。 蒋点头,说了句:“既是志同道合之人,那就成其美事。” 这句“成其美事”,杀伤力堪比军令,从那天起,杨秀琼不再是“美人鱼”,只是军阀宅院里的一条笼中鱼。 在院子里坐着,听着收音机放游泳比赛的转播,新一届的运动员提起她,说“当年杨秀琼姐姐”,她只能低头,把眼泪吞回去。 杨秀琼最怕的,不是被打,是范来了,范喜欢在夜里喝醉,拉着姨太太排队点名,点到她,就得跳水表演——在院子里的池子里跳,像只猴。 没人能救她,直到1949年新中国成立,一纸婚姻法下来,“一夫一妻、男女平等”写进法律。 范绍增那些姨太太全数“解放”,杨秀琼这才第一次走出范家的门。 杨秀琼没回头,一口气跑到了广州,又去了香港,最后辗转到了加拿大。 晚年她住在温哥华郊区,一栋小木屋,门口种着一排紫藤花,没人认得她,她也不提过去,只说自己“年轻时是运动员”。 人们只当她是个普通老太太,没人知道她在水里游得多快,没人知道她为自由逃过几次死。 杨秀琼死的时候,床头摆着一张泛黄的黑白照片,是她15岁那年站在领奖台上,穿着泳衣、举着奖牌、笑得像阳光照水面。 从那个笑着的女孩,活成一个流亡的女人,跨越了军阀、战争、政变、流亡,一路被权力裹挟,最后靠法律挣脱。 而范绍增呢,也没落好。1949年之后,他被人民政府安置,但早就没人理他。 姨太太散了,兵也没了,财产被冻结,连自己都成了历史废品。 晚年靠卖旧物维生,死在成都一个狭小巷子的破旧楼里,身边没有一个女人,也没有一个兵。 参考资料: 《民国“美人鱼”杨秀琼的悲情人生》,《南方人物周刊》,2010年5月第11期。