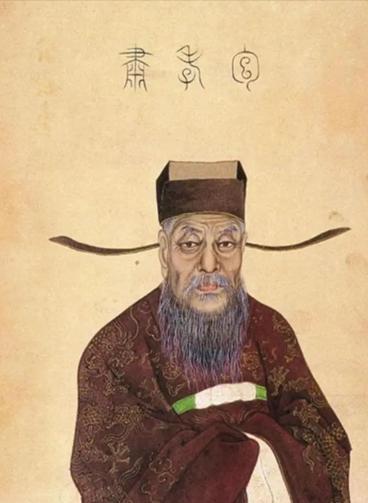

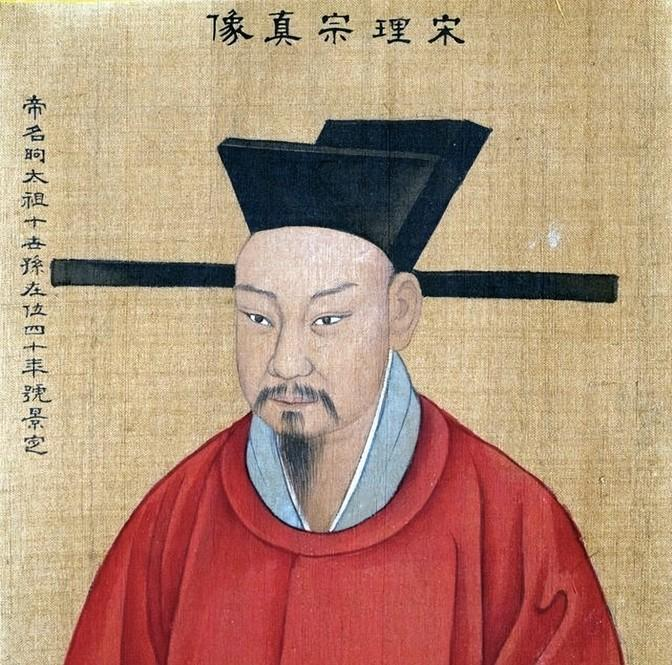

包拯的官到底有多大?放在今天相当于什么级别? 北宋的历史长河中,包拯的仕途起始于天圣五年(1027年),当年他以进士身份初入官场。此后不久,他便开始在政治舞台上崭露头角。那时的包拯,凭借出色的履历和王拱辰御史中丞的推荐,迅速从殿中丞升为监察御史。然而,他在监察御史的位置上并未停留太久,随着朝廷需求的变动,包拯的职务也频繁更替,从三司户部判官到地方转运使,直至再度被召回朝中,担任三司户部副使。 到了皇祐二年(1050年),包拯被任命为知谏院,职责重大。在此期间,他以其严谨的工作态度和对权贵的弹劾而闻名。虽然表面看来包拯的官途平稳,但在至和二年(1055年),由于推荐官员出错,包拯遭遇了职业生涯中的一次挫折,被贬官。不过,这段低谷并没有持续太久,次年他就恢复了刑部郎中的职务,并知江宁府。 值得一提的是,包拯在开封府期间,他的政绩尤为显著,尤其是在审理狱讼和打击寇盗方面。这段时间,他的许多英明之举被广为流传。嘉祐三年(1058年),包拯再获升迁,担任右谏议大夫及御史中丞。三年后,他进一步升任为枢密副使,这是他生前最高的职务。然而,64岁的包拯在官场的最高点并未久留,于次年去世,朝廷考虑到他一生的勤勉和贡献,追赠礼部尚书,谥号“孝肃”。 包拯生前提出的众多利国利民的建议,以及他在审断案件时坚持公正与事实的态度,使得他的名字成为清官的代名词,"包青天"之名也因此流传至今。相较于包拯的相对顺遂的仕途,明代的海瑞虽然也曾怀抱大志,但因未能遇到明君,其官途比较波折。 在明世宗朱厚熜的朝代里,他的统治方法引起了不小的争议。一开始,他还是一个勤政的皇帝,经常上朝听政,关心国事。然而,不久之后,他的行为开始急转直下,逐渐沉迷于宗教活动,几乎所有的时间都花在了皇宫西苑的斋戒祀神上,这导致了他逐渐淡出朝政。 朝中大臣们对此感到非常不满,他们一次又一次地上书劝谏,希望能够唤醒这位昏庸的皇帝。然而,朱厚熜对这些奏疏不闻不问,甚至有时候还会因为一些直言进谏的奏疏发怒。在这些大臣中,有一个名叫海瑞的人,他不畏皇帝的威严,坚持上疏规劝。 海瑞在朝中以正直著称,他的行事风格和宋代的包拯颇有几分相似。他在任户部云南司主事期间,因其清廉刚正,深得百姓爱戴。明穆宗朱载垕继位后,海瑞被释放并恢复官职,此后更是因为其能力出众,多次被调任至重要职位。尤其是在隆庆三年(1569年),他担任右佥都御使,外放应天巡抚,期间处理了许多冤假错案,赢得了民众的广泛尊重。 明神宗朱翊钧继位后,其实非常希望能重用海瑞,因为他知道海瑞的能力和正直。但是,由于海瑞性格过于刚直,主持国政的张居正并不欣赏他,多次阻挠他的晋升。直到张居正去世后的1584年,海瑞的政治生涯才得到了真正的提升。明神宗安排他担任南京右佥都御史,虽然在上任途中被临时改任为南京吏部右侍郎,但他的影响力依旧不减。 此时的海瑞已经72岁高龄,他渴望退休享受天伦之乐,然而明神宗不愿放他离去。皇帝甚至想通过提升他的官职来留住他,但由于朝中的一些阴谋与阻碍,最终只能任命他为南京右都御史。 在明清之交,海瑞,人称“海青天”,在万历十五年(1587年)结束了其多事之秋的官场生涯,逝世于任上。海瑞与北宋的包拯,通称“包青天”,同为历史上赫赫有名的清官,他们二人在中国史上留下了难以磨灭的印记。 若论及官职的高低,需要辨析二人所处的时代背景及职务性质。包拯,曾任枢密副使,位居北宋枢密院中仅次于枢密使,略低于参知政事,按照宋代的官职体系,这是正二品的官职。枢密院在北宋时是最高的军政机构,因宋朝实施文武制衡政策,枢密院的权力堪比政事堂。 而海瑞,在明代则被任命为南京右都御史,也是正二品的官职。明朝由于实行两京制,南京尽管后来地位有所下降,但仍保持了与北京等同的官僚系统。因此,海瑞在南京的官职,在权力和职责上与北京的右都御史并无差别,同样承担着重要的政治责任。 将这两个职位放入现代的政治架构中比较,包拯的职务相当于现代的“军委副主席兼国防部副部长”,属于副国级干部;而海瑞的职位则类似于现代的最高法院副院长,属于正部级干部。虽然两者都属于副部级以上职务,但在现代职级体系中,副国级通常视为高于正部级。