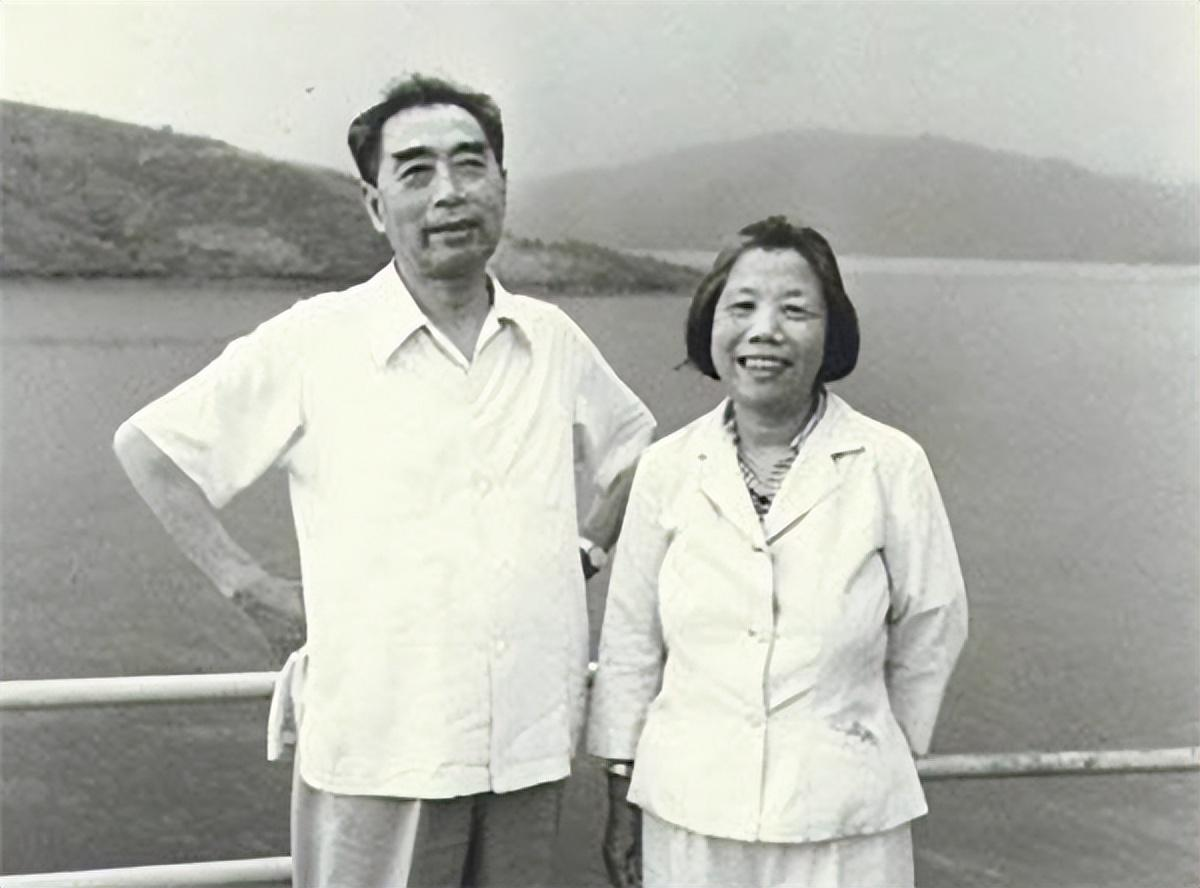

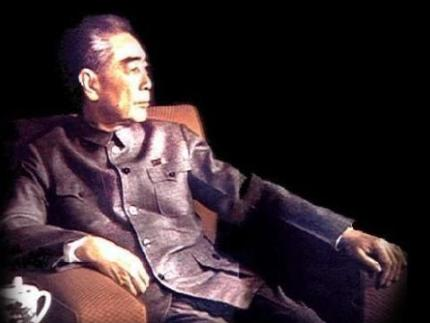

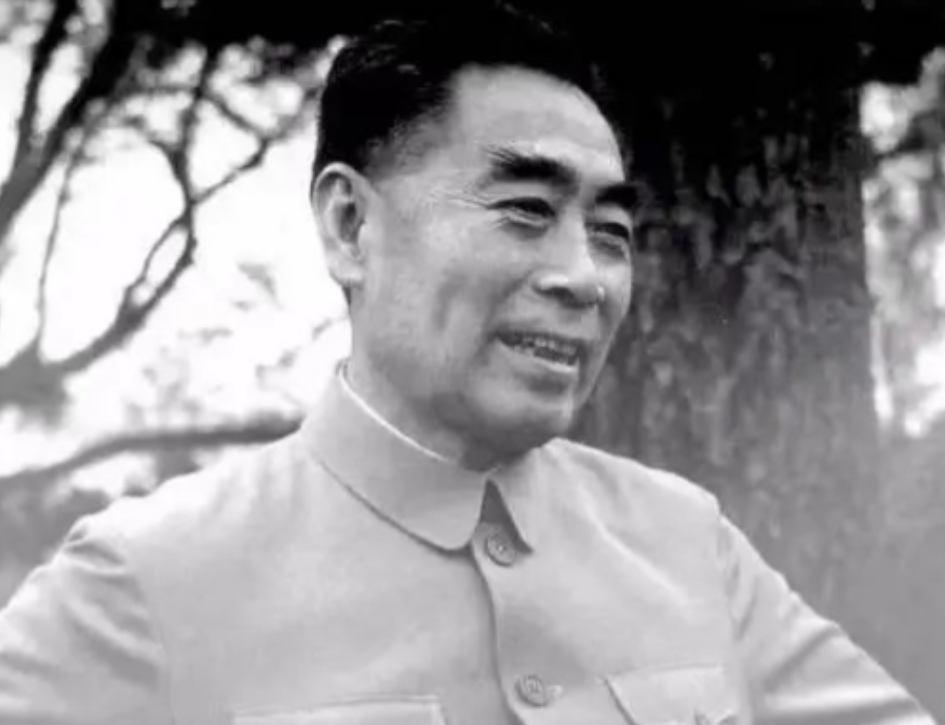

1958年,周总理的弟弟周恩涛要回老家修房子,正好在院子里碰到了刚开完会的周总理,哪成想周总理直接说了一句:房子不能修,家你也不能回!!! 周恩来以其严于律己、清正廉洁的品格闻名。即便是在他担任国家领导人的高位,他仍然保持着淡泊名利的个人生活态度和对权力的谨慎使用。他的家乡江苏淮安,见证了他从严格的个人生活到处理家乡关系的严谨态度的一系列行动。 1958年,周总理的弟弟周恩涛要回老家修房子,正好在院子里碰到了刚开完会的周总理,哪成想他立刻表达了他的坚决反对。他认为这种做法不仅会突出特殊化,而且可能引起不必要的关注,与他一贯的低调作风不符。在信中,周恩来明确表示,应将家中房屋交给“公家”处理,而且坚持不用作为纪念的场所。 1960年,淮安县委根据周恩来的意愿,将他曾居住的东边宅院改为学习室和图书室,而西边宅院则开放给群众居住。周恩来对于家乡的这种处理显示了他对教育和公共福利的重视。此外,1965年他还指派侄子回乡处理家族祖茔,将这块土地平整后交给当地农民耕种。 1973年,当他听说淮安老屋又一次面临维修和开放的议题时,他再次提出了强烈的反对意见。通过国务院办公室,他向淮安县委传达了三条明确的指示:禁止参观、不动员居民搬家、并在必要时拆除老屋。 周恩来不仅是一位杰出的国家领导人,更是一个深情的家人和严谨的伴侣。 周恩来自小就表现出对家庭的深厚情感。年仅12岁的他离开了生他养他的淮安,踏上了求学和求真理的道路。在漫长的求学和革命岁月中,周恩来的家乡情结从未淡化。他经常从自己的工资中拨款,资助家乡的亲人,特别是在抗日战争和解放战争期间,周恩来更是频繁以书信的方式关心家人的安危和生活。 二十年代末,周恩来已成为中国共产党的重要领导人之一。他在党的工作中忙碌,但对家乡亲人的关心从未减少。新中国成立后,周恩来在忙碌的国家事务之余,特地安排了他的八婶母到北京居住,尽管最终八婶母因不习惯北京的生活选择返回淮安,周恩来仍对她的生活状况保持关注,并在她生病时,专门写信给淮安县人民委员会,嘱咐他们好好照顾。 周恩来对家庭成员的道德要求也极为严格。例如,他坚持不让家乡亲人因自己的政治地位获得任何形式的特殊照顾,甚至在资助亲人的同时,也要求他们保持节约和简朴的生活方式。 在个人生活中,周恩来和妻子邓颖超的关系也是公私分明的典范。他们共同生活了超过半个世纪,始终保持着深厚的感情和相互尊重。在职务安排上,周恩来特别注重避免家庭关系影响公正性,因此虽然邓颖超有资历和能力在新政府中担任重要职务,但周恩来坚决拒绝了所有相关提议。1974年,周恩来在病重之际,仍然对邓颖超的职务提名持谨慎态度。 周恩来制定的十条家规以其个人品德和行为准则,对家庭成员施加严格的要求。 在周恩来看来,家族成员的行为直接关系到个人的名誉和公众对公共人物的评价。因此,他对晚辈的要求极为严格。例如,他强调晚辈们在任何场合都不得借助他的名义谋取私利或展示特权,强调的是一种纯粹的公仆形象和为人民服务的宗旨。 周志勇和周中越的命名故事是一个生动的例子。周恩来发现他们的名字暗含了自己的政治身份时,立刻指示更改,这不仅是对名字的简单更改,而是在教育他们,即使无形中的特权也要坚决拒绝。 1968年,当周恩来的侄女周秉建响应号召上山下乡时,周恩来不仅支持,还强调了面对困难的坚持和勇气。然而,当周秉建因为表现突出而被推荐入伍,可能受到特殊照顾时,周恩来立刻采取行动,坚持她返回农村,以此表明即使在公共服务中,也不能有任何特权的存在。 周恩来经常强调,作为公众人物,他的行为和家人的行为都应当成为社会的榜样。