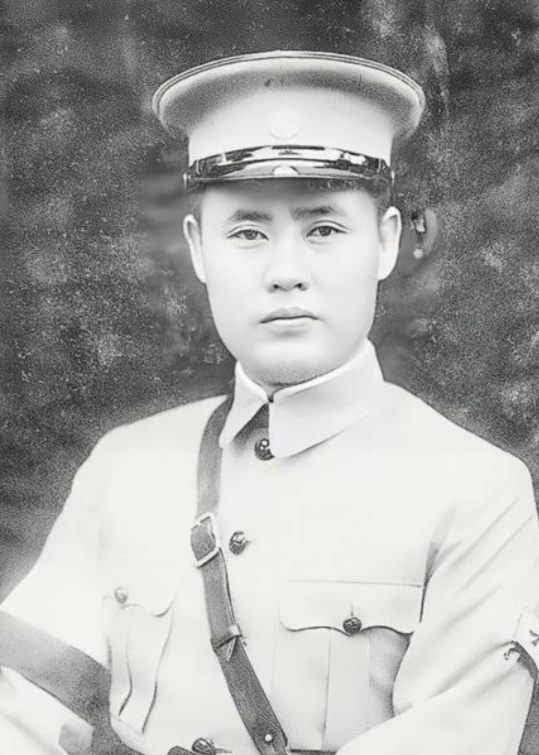

1964年,毛主席在观赏京剧《奇袭白虎团》时,饶有兴致地询问道:"戏里的严伟才真有其人吗?如今担任什么职务?"身旁的工作人员略显迟疑地回答:"现在是副连长。" 【消息源自:《从舞台到现实:原型杨育才的传奇人生》2023-08-15 解放军报;《京剧背后的真实战史》2023-06-20 国家人文历史】 1964年夏天,北戴河的海风带着咸湿气息吹进临时搭建的演出大棚。毛泽东捻灭手中的香烟,突然转头问总政治部主任肖华:"那个‘严伟才’,现在当什么官了?"舞台上的京剧演员正一个鹞子翻身,将缴获的"白虎团"旗狠狠踩在脚下,观众席爆发出雷鸣般的掌声。没人想到主席这个随口提问,会让台下真实的战斗英雄命运发生转折。 三个月前,山东京剧团的演员们还在为服装发愁。他们用旧军装改制的南朝鲜军服总透着土气,直到有人灵机一动,把缴获的美式雨衣内衬翻出来当面料。"这下像了!"道具组长老李举着刚做好的虎头肩章,冲排练厅喊:"小张,你来试试这‘白虎团’的派头!"年轻演员撇着嘴套上制服,故意迈着夸张的外八字,逗得满屋子人直乐。谁也没料到,这台带着胶东口音的京剧会在中南海引起连锁反应。 真实的战场远比舞台残酷。1953年7月那场暴雨中,杨育才抹了把糊住眼睛的雨水,迷彩服早已被灌木丛刮成布条。他身后12名侦察兵正屏息等待,不远处南朝鲜哨兵的咳嗽声清晰可闻。"副连长,还等啥?"河北兵大刘急得直拽他裤腿。杨育才突然按住战友肩膀——雨幕里晃动的不是树枝,是敌军传令兵钢盔的反光。这个细节后来被搬上舞台时,变成主角飞身夺枪的武打动作,而现实中他们只是安静地等俘虏走近,用朝鲜语说了句:"兄弟,借个火。" 当济南军区司令员杨得志连夜调阅档案时,参谋们正为"严伟才"的原型争论不休。作战处长指着泛黄的战报坚持:"肯定是二营的王排长,他带人端了指挥部!"直到凌晨三点,值班秘书突然发现某师花名册角落里写着:侦察连副连长杨育才,曾用名杨根贵,1949年解放入伍。这个曾在国民党部队当过勤务兵的四川汉子,此刻正在训练场带新兵练匍匐前进。接到紧急通知时,他第一反应是摸自己领章:"首长,我是不是又戴错了?" 人事处的档案柜藏着更多秘密。杨育才的立功证书上赫然印着"特殊战功",但1955年授衔时却因"文化程度不足"卡在了副连级。组织科长翻着泛黄的考核表解释:"老杨笔试总不及格,有次战术想定作业,他直接在地图上画了条穿插路线就交卷。"而同期参战的侦察兵们,多数已升到营职以上。当调查组找他谈话时,这个在敌营来去自如的老兵竟紧张得打翻茶缸:"我在朝鲜就想着完成任务,真没考虑过当官..." 转折发生在1965年春天。杨育才接到晋升命令那天,团部通信员跑得满头大汗:"副师长!军长叫您马上去!"他条件反射地抓起步枪就要集合队伍,把来传令的小战士急得直跺脚。新配发的将校呢军服硌得他浑身不自在,礼堂里等着他的却是当年并肩作战的朝鲜人民军代表。当对方用生硬的中文喊出"杨根贵同志"时,这位新晋副师长突然红了眼眶——这个被舞台艺术遗忘的本名,揭开了十二年前雨夜最真实的记忆。 后来每逢《奇袭白虎团》巡演,剧院总留出最前排的座位。有次散场时,几个小观众围着要签名,杨育才认真在节目单上写下"严伟才饰演者:山东省京剧团"。路灯下,他的身影与舞台上那个英姿勃发的形象渐渐重合,又慢慢分离。远处传来部队熄灯号声,老人整了整军装,消失在夜色中。