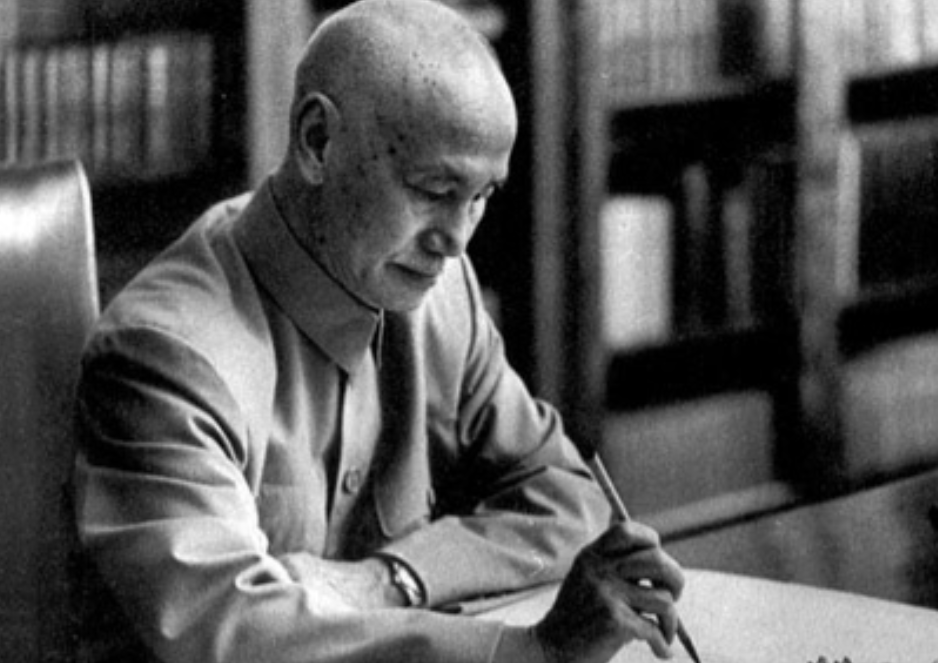

蒋介石正在午睡,午后的溪口宁静而平静。突然,一阵急促的敲门声打破了这一切。门外是俞济时,他的脸色紧张,双手不自觉地握紧,眼神透着焦虑。蒋介石坐在躺椅上,皱起眉头,显然被打扰的不悦。俞济时喘了口气,迅速凑近蒋介石耳边,低声道:“紧急军情,共军已经突破长江防线!”蒋介石怔住了,脸上颜色瞬间褪去,低声反问了一句:“怎么会这么快?消息确切吗?”

这个春天,原本该是花开的季节,却成了蒋介石的噩梦。几个月前,他还相信长江可以阻挡解放军,成为国民党最后的屏障。

他退居溪口,看似“下野”,实则依旧掌控大局。他不相信共军能这么快渡江,心里盘算的,是能有更多时间进行布防。蒋介石的算盘打得精,却没想到,解放军的步伐比他想象中快得多。

4月20日,夜色下的长江畔,解放军的船队悄无声息地向南漂去,江水拍打着船板,仿佛在诉说一场无声的战斗。

江对岸,国民党军队显得松散,岗哨上的士兵对这漫长的夜晚早已习以为常。突然,远处传来一阵轰鸣,随后是枪声——共军发动了渡江战役!

俞济时站在溪口别墅门外,回想着那晚接到的紧急电报。他知道这次消息意味着什么。长江防线一旦失守,南京的命运便如风中残烛。

站在蒋介石面前,他试图保持冷静,可那种深埋心底的危机感早已在眼中显现。蒋介石沉默了几秒钟,眼睛微微眯起,神情里透着无法掩饰的震惊。他没想到解放军竟然如此迅速,如此有力。他迅速下达了一连串命令,要求各路守军抵抗,务必拖延解放军的攻势。

蒋介石退回房中,独自一人坐在书桌前,抬眼看向窗外的山水。这片山水,他从小熟悉,如今成了他避世的最后一角。

然而,外面的世界早已翻天覆地。作为国民党的最高领袖,蒋介石曾经屡次设想过国共战争的结局,但每一次都希望长江能够成为一道“天堑”,给他赢得更多的时间。可现在,他知道,这“天堑”并不可靠。

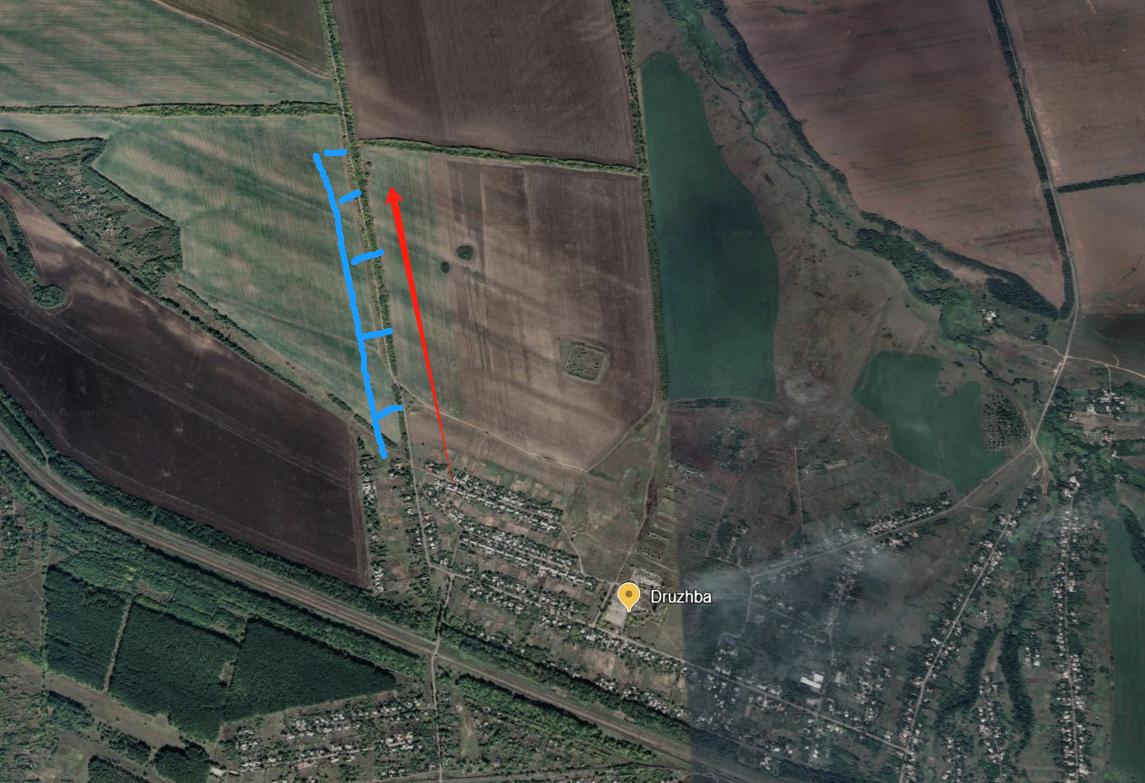

再看回到长江畔。解放军兵分三路,东、中、西部同时展开渡江作战。解放军中路部队率先渡过长江,速度快得让人猝不及防。渡江的士兵们,有的靠木筏,有的甚至靠浮桥,一个接一个,趟过长江的浊水,跨越国民党的防线。

没有多余的话,只有前行。江边传来的枪声与爆炸声中,士兵们一步一步逼近对岸,向着胜利迈进。国民党军队的防守线在逐步后退,甚至溃败。抵抗的号令没有起到应有的效果,防线松动如沙堆。

蒋介石回到指挥部,神情紧绷,双手压在地图上,眼睛紧盯着长江沿岸的各个城市。南京——这个他曾倾注无数心血的地方,正面临共军南下的巨大压力。

部队的电报一个接一个地送上来,内容无非都是撤退、失守,再撤退。他没有发火,只是默默坐在桌前,沉思片刻,随后挥手让人出去。整间屋子安静得只听得见窗外风声。

俞济时此刻站在门外,听着里面的寂静,他不由得深吸了一口气。眼前这个自小跟随蒋介石,替他挡过刀,挨过子弹的男人,也不再像以往那般神采奕奕。此时的俞济时,更多的是忧虑,还有深深的无力感。他清楚,这场战争的结局,已经越来越清晰。

蒋介石看着手中电报,手指微微颤抖了一下。他知道,这不是战术失误,而是整个局势的崩塌。三大战役后,国民党军队的士气早已不再,而解放军的步伐却愈加坚定。

长江,本该是他们最后的屏障,如今却被轻易跨越。蒋介石转身,望向窗外的山水,脑海里闪过过往的许多画面。那是他曾站在最高峰上,俯瞰这片大地的日子。如今,这一切,似乎都在离他远去。

俞济时推开门,走了进来,轻声道:“委座,我们该撤了。”蒋介石没有回头,只是点了点头,轻声道:“好,撤吧。”

对于蒋介石来说,这一声“撤”包含了太多东西。撤的不只是长江防线,不只是南京,而是他对这片土地的控制,对这场战争的希望。南京,这座曾经的“首都”,这个他曾经倾注心血建设的地方,即将沦陷,而他能做的,只有选择离开。

几天后,南京解放。蒋介石和他的幕僚们仓皇南下,带着对未来的惶恐与不确定。他们再也无法阻止解放军的步伐,无法改变历史的走向。长江,依旧静静流淌,仿佛从未发生过什么。可对于蒋介石和他的国民党来说,这条江早已成为他们命运的分界线。