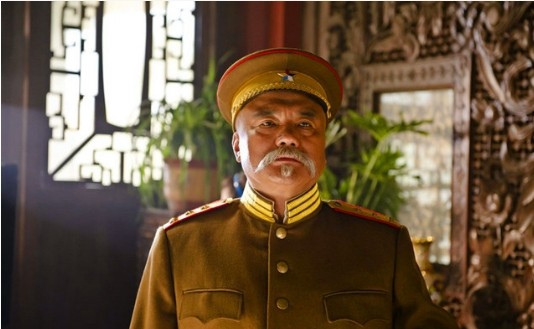

1907年,72岁慈禧看到袁世凯的17岁儿子袁克文。她问袁世凯:“把他留给我叶赫那拉家,如何?”袁世凯吓得冷汗直流,他随意抹去额头汗珠:“我儿已有婚配。” 1907年11月,慈禧太后在自己七十二岁寿辰之际,举办了一场盛大的庆祝宴会。邀请的宾客包括了朝廷的重臣、豪门贵族,而袁世凯也应邀携子袁克文参加此次盛宴。 袁克文,这位袁世凯的二子,出生于1890年。其母金氏为袁世凯的三姨太,出身显赫,为朝鲜闵妃的表妹。袁克文有一兄袁克定,位列家中长子,而他则是排行第二。 小时候,他在袁家生活得十分幸福,尤其是在大姨太沈氏的宠爱下长大。沈氏无儿女,便将袁克文当作亲生儿子来抚养,这使得袁克文从小在家庭中享有特殊的待遇,且深受大姨太的溺爱。 袁克文自幼聪慧,天赋异禀。七岁时,他就能背诵经典,十岁时已能作诗写文,因而被人称为“小神童”。相比之下,长子袁克定则多年来紧随父亲步伐,积极参与政务和军务,成为袁世凯的得力助手。 袁克文虽然才华横溢,但从未像长兄那样投身政治,而是选择过上了更为奢华的生活。他年少时的聪明才智加上家庭的宠爱,使得他很早便显示出与众不同的气质。 在15岁时,袁克文远赴天津求学,跟随民国时期的名师深入钻研学问,并在三年间的学业中不断成长。18岁时,袁克文正式出任吏部员外郎,开启了自己的仕途之路。尽管这个职位是他唯一的官职经历,但他在这一时期广泛交游,进入了上流社会的核心圈子。 随着年龄的增长,袁克文逐渐以俊美的外貌和非凡的才华赢得了社会的认可,他与张伯驹等人并列“民国四公子”,成为京津一带的风云人物。除了文学和政治,他对昆曲亦有浓厚兴趣,经常与名家一同交流切磋,享受着众多文人雅士的敬仰。 慈禧太后虽然长期居于深宫,日常生活不再参与朝政,但她依然十分关注京城内外的风头人物,尤其是那些才子。通过宫中的嬷嬷得知袁克文的名声后,她对这位俊朗多才的青年产生了浓厚兴趣。于是,慈禧特意让袁世凯带着儿子袁克文入宫觐见。 袁克文跪拜上前时,慈禧太后立刻注意到他那如画的五官和坚定的眼神,认为他是一位极具潜力的年轻人。在接下来的交谈中,袁克文应答自如、条理清晰,展现了非凡的才智和深厚的修养。慈禧太后对此深感欣赏,不断点头,称赞他是一位才貌双全的年轻公子。 此时,慈禧太后忽然心生一计,转向袁世凯问道,是否考虑让袁克文与她家族的某位未婚侄女成婚。她认为如此联姻不仅能为袁家带来更多的荣光,也能巩固双方的关系。 然而,这一提议让袁世凯顿时感到惊讶。他意识到慈禧的提议非同小可,娶皇室女子意味深远,事关家族的未来与自己的地位。 在经过片刻的沉默后,袁世凯急忙回应,称袁克文已经有了婚约。尽管慈禧太后有些不甘心,但考虑到袁世凯在朝中的重要地位,她也只能无奈地接受这个回应。 袁世凯在1915年称帝时,袁克文起初并未全力支持父亲的称帝计划。在袁世凯穿上皇子服的那一天,袁克文没有出现在场。 事实上,他不仅没有参与这一场面,甚至因反对父亲称帝而遭到软禁。虽然身为王公贵族的继承人,他却因不认同父亲的政治野心,而与袁世凯的关系变得疏远。袁克文这一举动在当时,意味着他与父亲发生了激烈的分歧。 袁克文的生平并非单纯由政治或家族争斗构成,他也曾在社会慈善领域有所作为。1922年,潮汕一带发生了严重的风灾,造成了大量的人员伤亡。 面对灾情,袁克文不仅捐款赈灾,更将自己珍藏多年的宋代《兰亭帖》字帖卖出,用以援助灾民。此举不仅体现了他的人道主义精神,也显示了他在艺术与社会责任之间的平衡。 1929年,袁克文的长女突遭病故,这一打击使他深感悲痛。在与友人方地山交谈时,他曾轻描淡写地提到,“何妨多买些地呢?”这句话听似不经意,但在他的死亡后,这话成了某种诅咒般的预兆。仅仅一个多月后,袁克文突然猝死,年仅42岁。