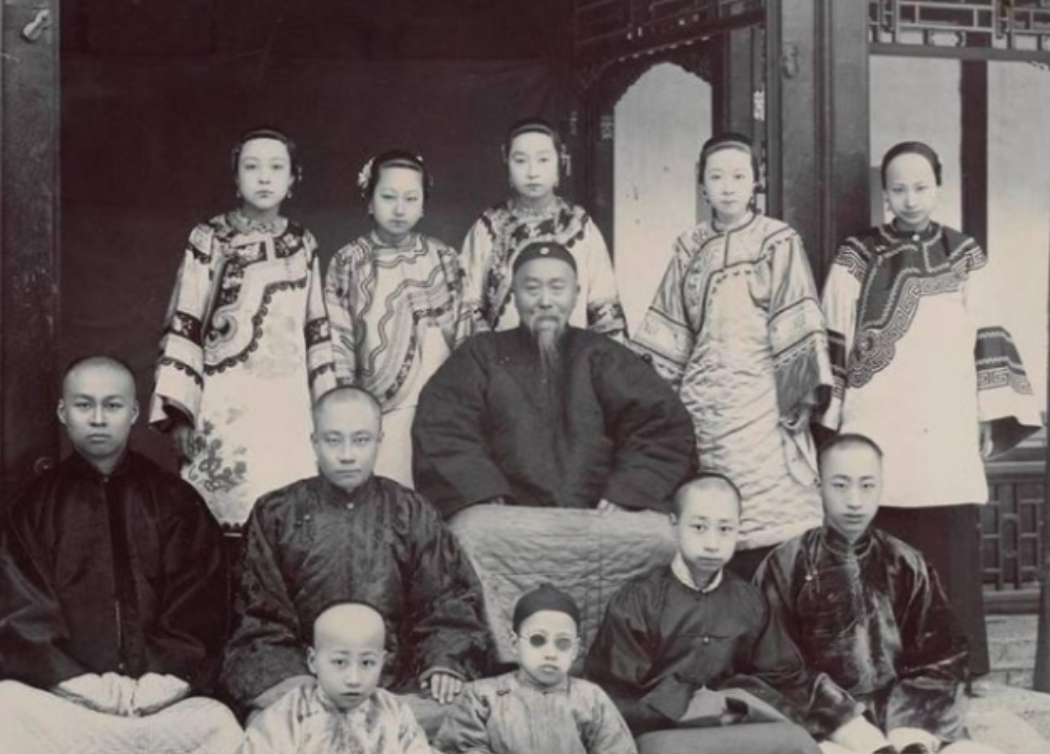

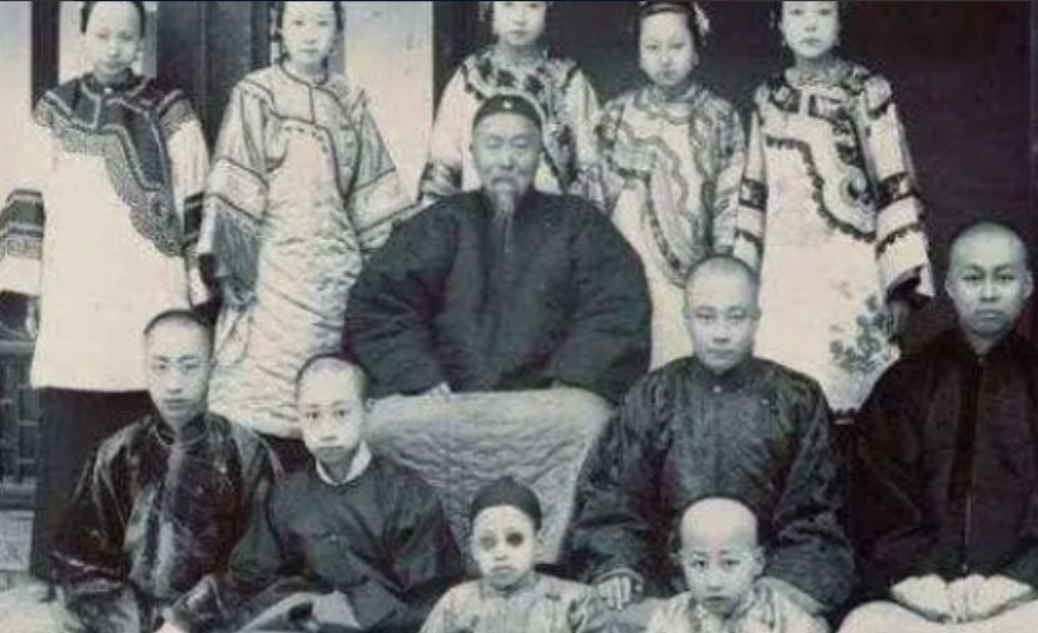

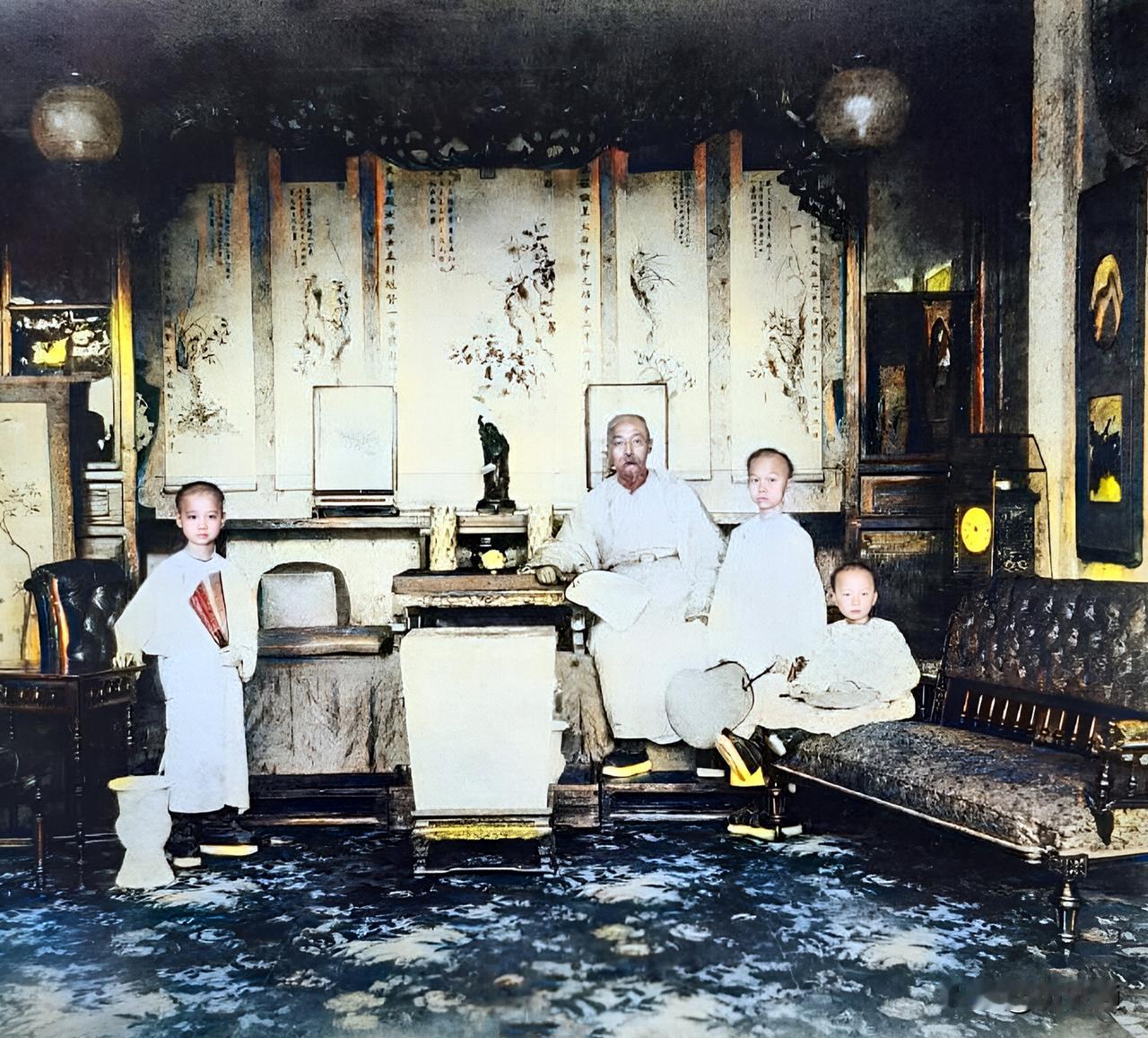

1901年,李鸿章去世时,留给子孙超过10亿的财富。52年后,他的孙子李子嘉却在43岁时因为贫困饿死,死后身上只盖着一张薄席。 李鸿章,清朝晚期的著名政治家和军事家,生于1823年。他是清朝晚期“洋务运动”的主导人物之一,在中国历史上有着举足轻重的地位。 作为清朝的直隶总督和北洋大臣,李鸿章一生致力于国家的现代化建设,尤其在军事和经济领域取得了显著成绩。他成立了北洋舰队,发展了现代化的工业,推动了许多与西方国家的合作,为中国的现代化铺下了基础。 李鸿章深知国势危机,他主张“自强不息,求富强”。为了弥补清朝的弱点,他不仅推动了许多现代化的改革,还积极吸引外资,兴办了多家企业和工厂,这些努力最终使他积累了极为巨大的财富。 李鸿章的财富并不仅限于金钱,他的商业眼光和管理才能让他拥有了许多企业和大量土地,也为家族的繁荣奠定了基础。 李鸿章个人的家族背景并不平凡,但却充满了悲欢离合。他的嫡长子李经毓早夭,李鸿章深感失望,但也在40岁时通过过继侄子李经方来延续家族血脉。 李经方非常聪慧,深得李鸿章的宠爱,成为李鸿章的继承人。李鸿章还在他的一生中亲自教导李经方,并为其提供了许多现代化的管理理念和商业智慧。 李经方后来被任命为驻英国公使,在英国结识了妻子,并育有一子——李子嘉。李子嘉的出生为李家带来了新的希望,命运似乎并未善待李子嘉,他的一生注定充满了戏剧性的转折。 李子嘉生来便拥有无可匹敌的家世,他是李鸿章的孙子,是清朝末期的富贵公子,父母和家人对他宠爱有加。李子嘉却并不知足,他从小便沉溺于奢华的生活,过度纵容自己。 在李鸿章和李经方的影响下,李子嘉本应继承家族的智慧与资源,然而他却选择了享乐和放纵自己的欲望。 年轻的李子嘉并未意识到祖先积累的财富并非永久保障,相反,他过度挥霍,沉迷于烟花之地,夜夜笙歌。李子嘉不仅浪费金钱,而且纵欲无度,他纳妾,沉溺赌博,甚至染上了鸦片烟瘾。 祖父李鸿章生前曾教他经商之道,但李子嘉显然没有学到真正的精髓。李经方虽然严厉管教过李子嘉,但也未能改变他任性、骄纵的性格。 李鸿章去世后,李经方继承了家族的财富和地位,李子嘉也随之成为家族的新继承人,17岁的他继承了上万亩土地、上海的别墅以及每月500元的生活费。 这样丰厚的财富本应为李子嘉提供舒适的生活,然而他并没有意识到财富的背后所需要的责任与智慧。 在年少时,李子嘉或许感到自己掌握了全世界,但随着时间的推移,这种天真与自负的态度让他逐渐失去了控制。他开始沉迷于享乐,不再关心家族的事业,甚至不思进取。 在他的眼中,祖先积累的财富仿佛永远不会用尽,直到现实狠狠地打破了他的幻想。 不到几年,李子嘉便挥霍一空了祖宗留下的财富。他曾是一个衣食无忧的富家公子,转眼却沦为穷光蛋。无法再过上奢华的生活后,李子嘉开始尝试工作,但他已经习惯了优越的生活,面对艰苦的工作,他很快放弃了。 渐渐地,他的日子变得困顿,无法维持体面的生活,甚至不得不走上了乞讨的道路。 在某一次身无分文的情况下,李子嘉绝望至极,甚至选择跳入河中企图轻生,幸好被路人救起。这并未改变他沦落的命运。李子嘉的身体因长年吸毒、酗酒,早已被摧残得不堪重负。 一次突如其来的大雨,让他染上了严重的风寒,但由于没有钱治疗,也没有亲友照顾,李子嘉最终病死街头,甚至没有人认领他的尸体,只能草草地用一张薄席将其裹住埋葬。 李子嘉的结局无疑是一个令人痛心的悲剧,他的死与他曾经的荣华富贵形成了鲜明的对比。李子嘉生前的奢靡生活和最终的贫困死亡,使人不禁感叹,富贵是否真能持久? 李子嘉的死标志着一个家族的巨大落寞。李鸿章的家族曾在清朝末年如日中天,拥有无数财富和荣誉,李子嘉的结局却似乎证明了“富不过三代”的历史定律。 李子嘉的父亲李经方也未能阻止这一切的发生,他与李子嘉之间的代沟和父子关系中的疏离感,可能是李子嘉沉迷奢华和缺乏责任感的根源之一。 李鸿章生前曾力图让家族继承其事业,但未能料到,李子嘉的种种不负责任的行为最终使得李家败落。李鸿章的精神遗产未能得到妥善传承,取而代之的是家族财富的逐渐流失,最终到达无法挽回的地步。 李子嘉虽然放荡不羁,但从某种角度来看,也展示了反传统的叛逆精神。他与李鸿章所代表的顽固守旧势力格格不入,他的放纵和堕落可能是对那个时代守旧价值观的一种反应。 在那个急需变革的时代,李子嘉的行为也反映出当时中国社会急需突破陈规、追求创新的现实。 李子嘉的人生轨迹或许可以给我们带来深刻的思考。财富并非人生的终极目标,家族的荣华富贵也无法确保后代的成功与幸福。每个时代都有它的辉煌,但最终都会被新的力量所取代。