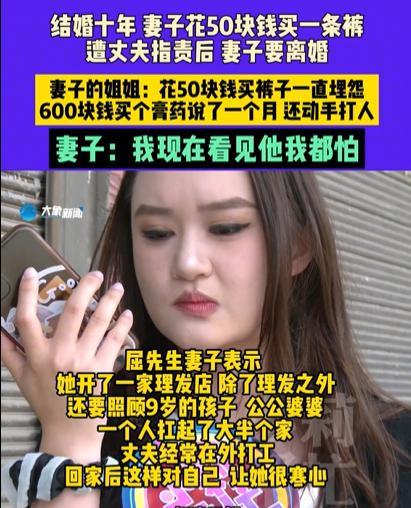

1976 年,女知青红梅抱着 4 岁儿子回到北京,母亲见她怀里孩子,竟直接破口大骂:“你可知道廉耻!”谁知吃过晚饭后,母亲又抱起孩子道:“我们一起把孩子养大!” 在中国文化大革命的背景下,许多年轻的知识青年响应国家的号召,从城市奔向农村,希望通过实际行动帮助农民和提升自己的阶级觉悟。郭文婷是其中一员,16岁那年,她与同学一起从北京到达了陕北延安,这一改变为她的一生带来了深刻的转折。郭文婷的热情和坚持,让她在陕北的生活充满了挑战与成长。 1976年的一个寒冷冬日,北京的街道边还堆着未融的积雪。郭文婷紧紧地抱着小玉强,走在回家的路上。她的脚步有些犹豫,心中充满了对即将到来的相见的忐忑。她知道,母亲对她突然带回一个孩子的行为会有很大的反应,但她必须面对。 文婷推开家门,迎面而来的是家乡的熟悉气息和母亲疑惑的眼神。玉强紧紧抓着文婷的手,小脸埋在她的大衣内,只露出一双好奇又害怕的眼睛。文婷轻声向母亲介绍说这是玉强,自己在农村时代的"儿子",而她的回答是母亲厉声的质问和斥责。 母亲的怒气像一阵寒风刺骨,她的话语尖锐而充满了责难,"你这没羞没臊的东西,真是太不要脸了!" 文婷静静地站着,没有回话,只是抱得玉强更紧了一些。她知道,母亲的言辞出自于对家族名誉和传统道德的维护,这在那个年代是任何人都无法回避的重压。 尽管被母亲的话语深深刺痛,文婷还是尽力保持镇定,带着玉强进了屋。屋内的气氛紧张,母亲坐回椅子上,脸上的怒气未消,目光时不时扫过小玉强好奇而无辜的面庞。 晚饭时,玉强坐在一个小凳子上,好奇地观察着这个新环境,而文婷和她母亲则是默默地用餐,气氛几乎凝固。饭后,母亲看着文婷收拾餐具的背影,她的目光逐渐软化。最终,她走到文婷身边,低声说她愿意听听文婷的解释。 文婷向母亲讲述了自己在延安的日子,如何与李强夫妇共同生活,以及玉兰的不幸离世。她讲到玉兰临终前的那一刻,眼泪不自觉地滑落。她告诉母亲,自己是如何决定把玉强带回北京,希望给他一个更好的未来。 随着夜幕的降临,北京的寒冷变得更加刺骨。家中的灯光柔和而温暖,窗外的雪花轻轻飘落,给这座古老的城市披上了一层白色的纱裳。文婷坐在母亲的对面,双眼含着泪光,她的声音带着一丝颤抖,细细地讲述着过去几年在陕北的生活,每一句话都像是在重温那段艰苦却又充满情感的岁月。 文婷的母亲,一直以来都是那种传统严厉的女性,她坚持正统的道德观念,对女儿突然带回一个孩子的行为感到难以接受。然而,随着文婷话语中情感的逐渐流露,母亲的怒气开始缓和,脸上的表情从严厉转为深思。这个改变虽然微小,但对文婷来说,是一个久违的温暖。 夜深了,房间里的气氛逐渐柔和。母亲起身,走到早已熟睡的玉强身边。月光透过窗户,洒在小玉强的脸上,他的睫毛轻轻颤动,无知的他并不理解这个家庭中即将发生的改变。母亲轻轻抚摸着他的头发,眼角的泪光在灯光下闪烁,她的声音低沉而充满了情感:“女儿,妈妈错怪你了,这个孩子我和你一起养!”文婷听到这话,泪流满面,她们之间长久的误解与疏离在这一刻得到了释怀。 从那天晚上开始,文婷和她的母亲共同面对抚养玉强的责任。尽管最初的几天充满了困难和不适应,但他们渐渐找到了相处的方式。文婷的母亲开始学习如何照顾一个小孩,而文婷则努力重新融入这个社区,一个因为她未婚生子而对她有所非议的社区。 随着时间的推移,小玉强的天真笑容逐渐赢得了邻里们的喜爱。他在小巷子里追逐玩耍,常常引来街坊们宽容的笑声。文婷也逐渐感受到了从母亲和邻里间传递来的温暖与接纳。这份接纳虽然来得缓慢,却是坚实的,足以让他们感受到家的温暖。 生活渐入佳境时,文婷在街市上偶遇了多年未见的旧同学刘建国。刘建国已经成为一位有为青年,他对文婷的处境表示了深深的同情和敬佩。数次深入的交流后,他向文婷表达了结婚的意愿,愿意接受玉强作为自己的儿子。这对文婷来说,是一个意料之外的惊喜,也是对她多年坚持的肯定。 文婷与刘建国的婚礼简单而温馨,邀请了亲朋好友和邻里。结婚后的生活充满了新的挑战和快乐。刘建国如同对自己的亲生儿子一样,对玉强倾注了大量的爱与关心。他们一家三口在社区中逐渐建立了自己的位置,玉强也在这样的家庭环境中健康成长。 最终,玉强考入了北京的一所知名大学,专攻外科医学。他的职业生涯起步良好,成为了一名受人尊敬的外科医生。文婷和刘建国对他的成就感到无比骄傲,他们知道,这一切都离不开他们当初的决定和坚持。 文婷和刘建国的晚年生活过得平静而幸福。他们常常回忆起那些年的艰难与挑战,而现在的安宁显得尤为珍贵。玉强不时地带他的家人回到陕北,向那片养育了他的土地和人们表达感激。