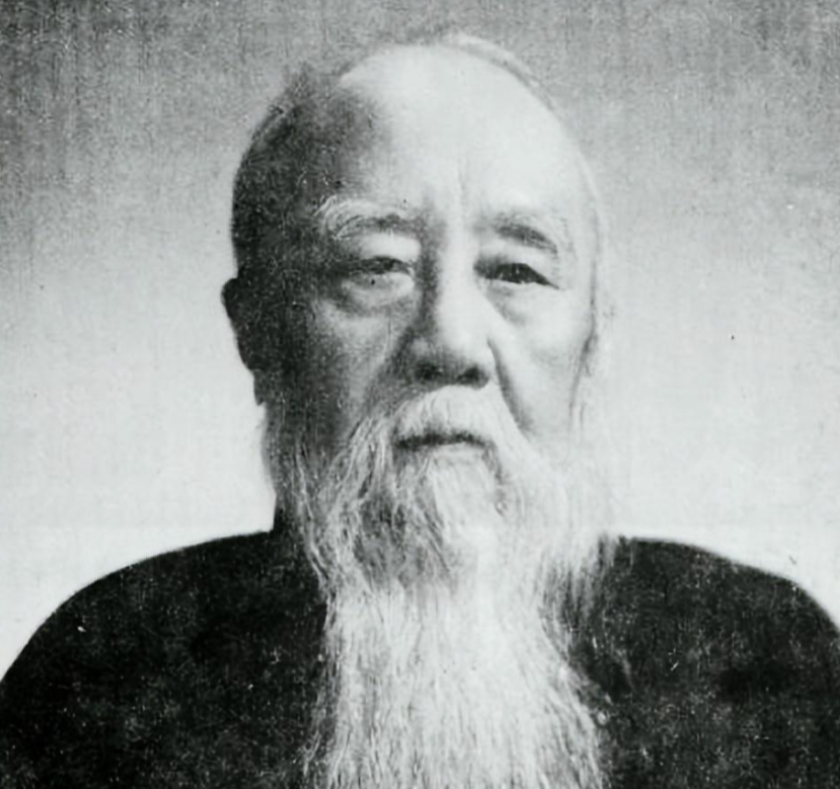

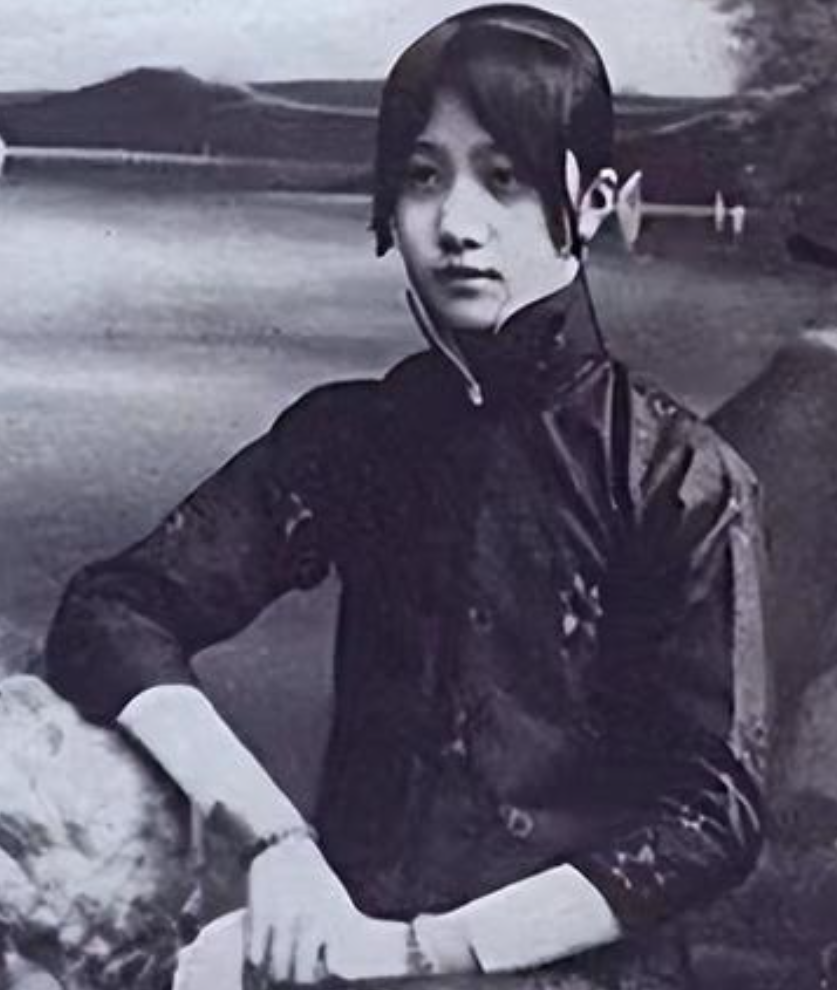

1901年,19岁的马一浮丧妻,他发誓不再续娶,岳父同情他,便问他:“我三女儿14岁,酷似她姐,你娶她吧?”马一浮拒绝:“亡妻地位无人能替,无心再娶。”不久又表示愿意娶妻妹,妻妹却说:“我不想连累你” 马一浮,一个19世纪末才气横溢的思想家,曾与鲁迅等知名文人同场竞技。他的一生充满了非凡的智慧和深刻的悲剧。马一浮的早年丧失了多位亲人,这种连续的失落对他的性格影响深远。尽管面临多次家庭变故,马一浮仍早早显露出过人的才华。在他16岁参加科举的那年,就已力压群雄,成为众人瞩目的焦点。不久后,他与汤孝愍结缘,两人的婚姻虽然短暂,但却极其甜蜜。 马一浮与汤孝愍的婚姻生活虽短暂却充满了幸福与甜蜜,然而汤孝愍因病早逝,使马一浮陷入深深的悲痛之中。在他的心中,汤孝愍留下的不仅是回忆,更有无法弥补的空缺。马一浮在妻子葬礼上,面对静静躺在棺木中的汤孝愍,心如刀绞,誓言此生不再娶。 数月后,一次家宴上,汤寿潜观察到了马一浮的落寞与悲伤。宴会在汤家的后花园举行,春意盎然,花香袭人,然而马一浮显得格外地孤僻和沉默。宴会中,汤寿潜找到一个机会与马一浮单独相谈,希望能够说服他重拾生活的希望。 “一浮,我知道你对孝愍的感情,而她的离去也让我们所有人都感到非常的痛心。”汤寿潜语气温和,尽力表达出对马一浮的理解和关心。“我三女儿年纪虽轻,但她与孝愍有几分相似,你若肯纳她为继,或许能为你的生活带来些许慰藉。” 马一浮听后,眼神未曾离开对面花坛的白玫瑰。那是汤孝愍生前最爱的花。他缓缓摇头,声音低沉而坚定,“孝愍在我心中的位置无人能替。我感激您的好意,但我已决定,此生不再成家。” 汤寿潜见马一浮态度坚决,再三劝说也无济于事,只得无奈地叹了口气。他知道马一浮的性格一向刚毅,一旦作出决定便很难更改。晚风轻拂,席间的灯光映照出两人沉重的身影,空气中弥漫着未了的哀愁。 几周后,汤寿潜仍不愿放弃,他特地邀请马一浮到家中,想用家族中珍藏的古籍来打动马一浮。他领着马一浮进入藏书楼,指着那排排书架上的经典,“这些书籍都是家族的传承,孝愍曾经也喜欢在这里阅读。如果你愿意,我希望这些书籍能继续在你的家中得以传承。” 马一浮的房间里堆满了书籍,他坐在暗色的木桌前,微弱的灯光投下淡淡的影子,映在他那深邃而忧郁的眼眸里。外头的天空正下着小雨,细密的雨珠敲打在窗棂上,发出清脆的声响。房间内部陈设简单而古朴,墙壁上挂着一幅精致的水墨山水画,画中云雾缭绕,山峰重叠,给人一种空灵而幽远的感觉。 在这样的夜晚,马一浮的心情似乎也变得尤为脆弱和敏感。他的手轻抚着桌面上的一本破旧书籍,那是汤孝愍生前最爱读的一本古典诗集。书页已经泛黄,边缘略显磨损,每翻动一页,都能闻到岁月留下的淡淡墨香和纸张的味道。这些书籍对于他来说,是一种刻骨的怀念,每触碰一次,就像重新经历一次她的离去。 那天,当汤寿潜再一次来访,带来了几本珍贵的新书籍和一番诚挚的挽留时,马一浮的心境经历了短暂的挣扎。汤寿潜眼中流露出的不舍与关切,让马一浮心底涌起一丝温暖,但很快,这份温暖就被深深的悲哀所替代。他清楚,无论这些书籍多么珍稀,都无法填补他心中那个由汤孝愍留下的空洞。于是,他轻轻摇头,用几乎是绝望的声音拒绝了汤寿潜的好意。他知道,汤寿潜心中充满了无奈,但他更知道自己无法背叛内心深处的那份忠贞。 汤寿潜离开后,马一浮回到自己的书桌前,沉默地点燃了一枝蜡烛。光芒在他的眼前摇曳,投射出层层交错的光影。他的生活在妻子过世后变得更加孤寂,尽管学术成就不断提升,声望日益增长,但这一切似乎都无法抚慰他那颗破碎的心。朋友们见他日渐消瘦,面容憔悴,都劝他重新整理心情,重新开始新的生活,但他的心,早已牢牢地锁在了过去,无法自拔。 年复一年,马一浮的生活仿佛被定格在了那个失去汤孝愍的冬日。他的岳父,也就是汤寿潜,曾多次试图为他介绍新的人选,希望他能够从过往的阴影中走出来,但马一浮始终无动于衷。每次谈及此事,他总是礼貌而坚定地拒绝,然后一个人走回自己的书房,独自面对那些满书架的书籍和满屋的回忆。 最终,马一浮选择在侄子家中度过他的晚年。侄子对他充满敬意,时常邀请他讲述学术上的见解,家中的孩子们也喜欢围坐在他身边,听他讲述那些古老的故事和诗歌。然而,即使是在这样温暖的环境中,马一浮的内心仍旧无法摆脱那种深深的孤独感。每当夜深人静时,他总能在记忆的深处听见汤孝愍轻柔的声音,看见她温和的笑容。 在马一浮的生命最后几年,他常常会在黄昏时分独自坐在窗前,凝望着西下的夕阳,那金红色的光芒似乎能短暂地带他回到过去,回到那个还有汤孝愍陪伴的美好时光。直到去世,马一浮都未曾忘记汤孝愍,这份爱,纯净而悲痛,永远定格在他生命的最深处,成为他永恒的挽歌。